写真家として知られる藤原新也さんの半世紀間にわたる活動の中で生まれ出てきたものを目一杯受け止めることのできる「祈り・藤原新也」展が、世田谷美術館で開かれている。

まず心を捉えたのは、まだ20代の頃にインドに渡って撮影した写真の数々だ。 とても半世紀も前の風景とは思えず、今も生きているインドの姿が写っていることを感じた。仮に同じ場所の今の風景が近代的な姿に変わっていたとしても、あまり重要なことではないだろう。藤原さんの写真は過去の記録というわけではなく、インドのそこここにある「生(せい)」を伝えるものだと思うからだ。

美しい蓮の花が写っているかと思えば、何かが燃えていたり、行者らしき人たちの姿があったり。犬が人の死骸を食べている写真もある。 この世の中が、死と隣り合わせの世界であることを想起させる。 しかも、そこにいる人々は、日々そういう光景を目の当たりにしながらも、生きようとしているのだ。藤原さんの写真はおそらく、写した時代や場所とはまた別の、普遍的な人間の力を表している。だから、半世紀という、時の隔たりを感じさせないのだろう。

東京都写真美術館で昨年6〜9月、「TOPコレクション メメント・モリと写真 死は何を照らし出すのか」と題した企画展が開かれた時に、藤原さんの写真はその中心的な位置づけで展示されていたと記憶している。「メメント・モリ」は、ラテン語で「死を想え」を意味するという。今回の世田谷美術館の個展ではいっそう、死を想うからこそ、生が照らされるということが身にしみた。

その後、藤原さんはチベット、台湾、アメリカ、フランスなど、世界各地を旅する。 大人も子どもも、猫も犬も、街角も墓も撮っている。 深刻な写真ばかりがあるわけではない。それらのすべてから、そこはかとなく、生へのいとおしさが伝わってくる。

瀬戸内寂聴さんが亡くなる3日前に、藤原さんは電話で話したという。 いつもと変わらず元気で、電話口でも笑いが出たそうだ。その時藤原さんは、耳に残る最後の笑い声と、深々とした孤独の歌の間に流れる深い川を思った という。生と死の間を流れる川だったのだろうか。 実は筆者も、 仕事の関係で寂聴さんの声を電話で聞く機会が過去に何度かあった。 よく笑う人、明るい人だという印象を持っていた。 藤原さんが写した寂聴さんの写真を見て、改めて、笑いが生を象徴する行為であることを悟った。

藤原さんは写真家だが、時折、書をしたためる。 路上で揮毫することもあるようだ。 写真と書は、まったく異なる表現行為である。 写真は被写体から何かを読み取るものだが、書は内発的なものだ。 そもそもアジアの街角で日本語の書を揮毫したとしても、見ている人々には書かれた文字の意味は通じないはずだ。 しかし、きっと藤原さんが何を伝えようとしているかが、見ている人にはわかったのではないかと思うのだ。藤原さんの書には、そんな気概が満ちている。

書を見て改めて思ったのは、藤原さんは写真家というヴィジュアル表現のクリエイターであるのと同時に、「言葉の人」でもあるということだ。筆遣いにエネルギーがほとばしる書は、ヴィジュアル表現の芸術でもある。そこには藤原新也という人間がよく表れている。

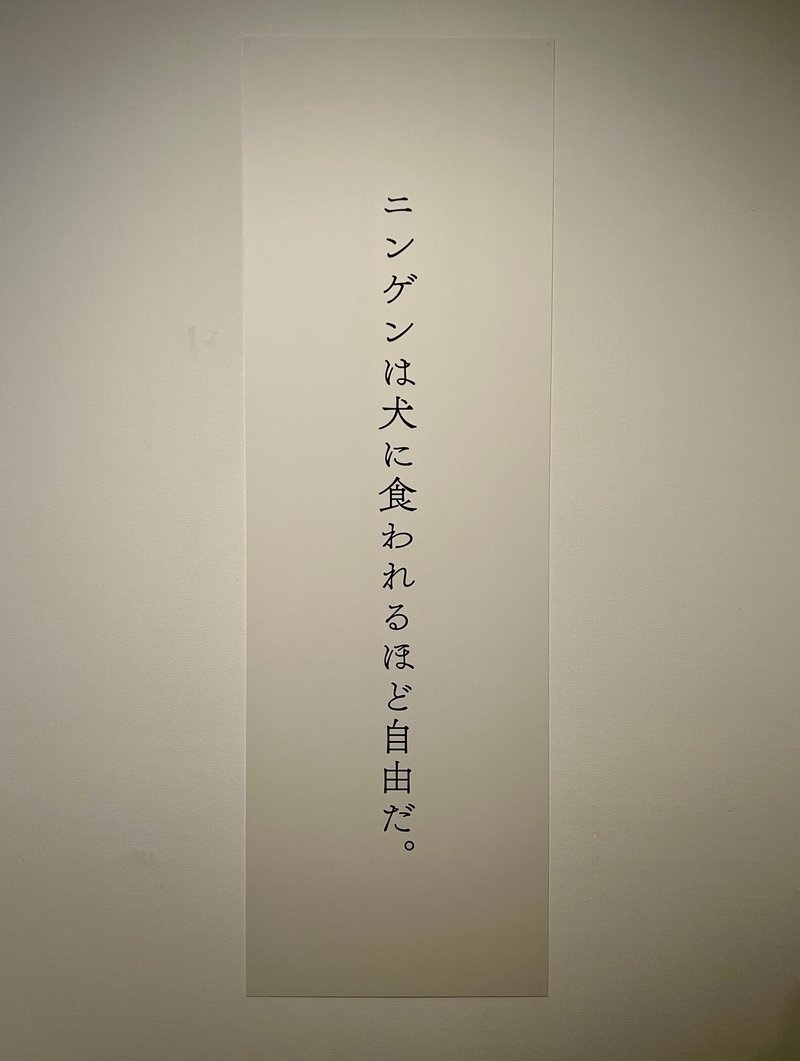

しかし、藤原さんの言葉は活字でも力を発揮する。インドで人の水葬死体が犬に食われる光景を見て藤原さんが編んだというのが、「ニンゲンは犬に食われるほど自由だ」という言葉だ。展示室にも貼られていた。

言葉とともに写真を見ると、写真だけで見たときとは異なる感慨が生まれてくる。

※本記事は、つあおのアートノートから転載したものです。

【展覧会情報】

展覧会名:祈り・藤原新也

会期:2022年11月26日〜2023年1月29日

会場:世田谷美術館(東京・砧公園)

1944年に福岡県門司市(現 北九州市)に生まれた藤原新也。東京藝術大学在学中に旅したインドを皮切りに、アジア各地を旅し、写真とエッセイによる『インド放浪』、『西蔵(チベット)放浪』、『逍遥游記(しょうようゆうき)』を発表します。1983年に出版された単行本『東京漂流』はベストセラーとなり、社会に衝撃を与えます。また同年に発表された『メメント・モリ』は、若者たちのバイブルとなりました。1989年には、アメリカを起点に西欧へと足をのばし、帰国後は自身の少年時代を過ごした門司港で撮影した『少年の港』をはじめ、日本にカメラを向けます。そして旅のはじまりから50年後、現代の殺伐を伝えるニュースを背に、大震災直後の東北を歩き、コロナで無人となった街に立って、これまでの道程と根幹に流れる人への思いを「祈り」というタイトルに込めます。そして藤原の見た、人が生き、やがて死へと向かうさまは、現在形の〈メメント・モリ(死を想え)〉へと昇華され、新たな姿でわたしたちの「いま」を照らします。

藤原の表現活動で特筆すべきは、写真、文筆、絵画、書とあらゆるメディアを縦横無尽に横断し、それぞれの領域において秀でた表現を獲得していることにあります。

本展は、祈りをキーワードに、初期作から最新作までの作品を一堂に展示して、藤原新也の多彩な仕事を立体的に展開します。(世田谷美術館のウェブサイトより転載)