山本聖子展「色を漕ぐ-Swimming in Colors-」@ギャラリーPARC

展示風景

2016年9月10日(土)ー9月25日(日)

ギャラリーPARC

山本聖子は、千里ニュータウンに生まれ育ち、現在も制作拠点を置いている。千里ニュータウンとは、戦後、郊外に出来た最初の大規模新興住宅地であり、日本住宅公団などによって多くの公団住宅や住宅団地が建設された。

山本の作品は千里ニュータウンの間取り図を素材にしてきた。過度に区画が整理され、類似した間取りの住宅団地が集積している場所で配布されている不動産屋の広告チラシの間取り図である。それらの間取り図を丹念に切り取り、つなげていき、ミニマル・アートともいえる平面や立体作品にすることで、千里ニュータウンという同質性の高い空間をコンセプチュアルに再編しているように思える。

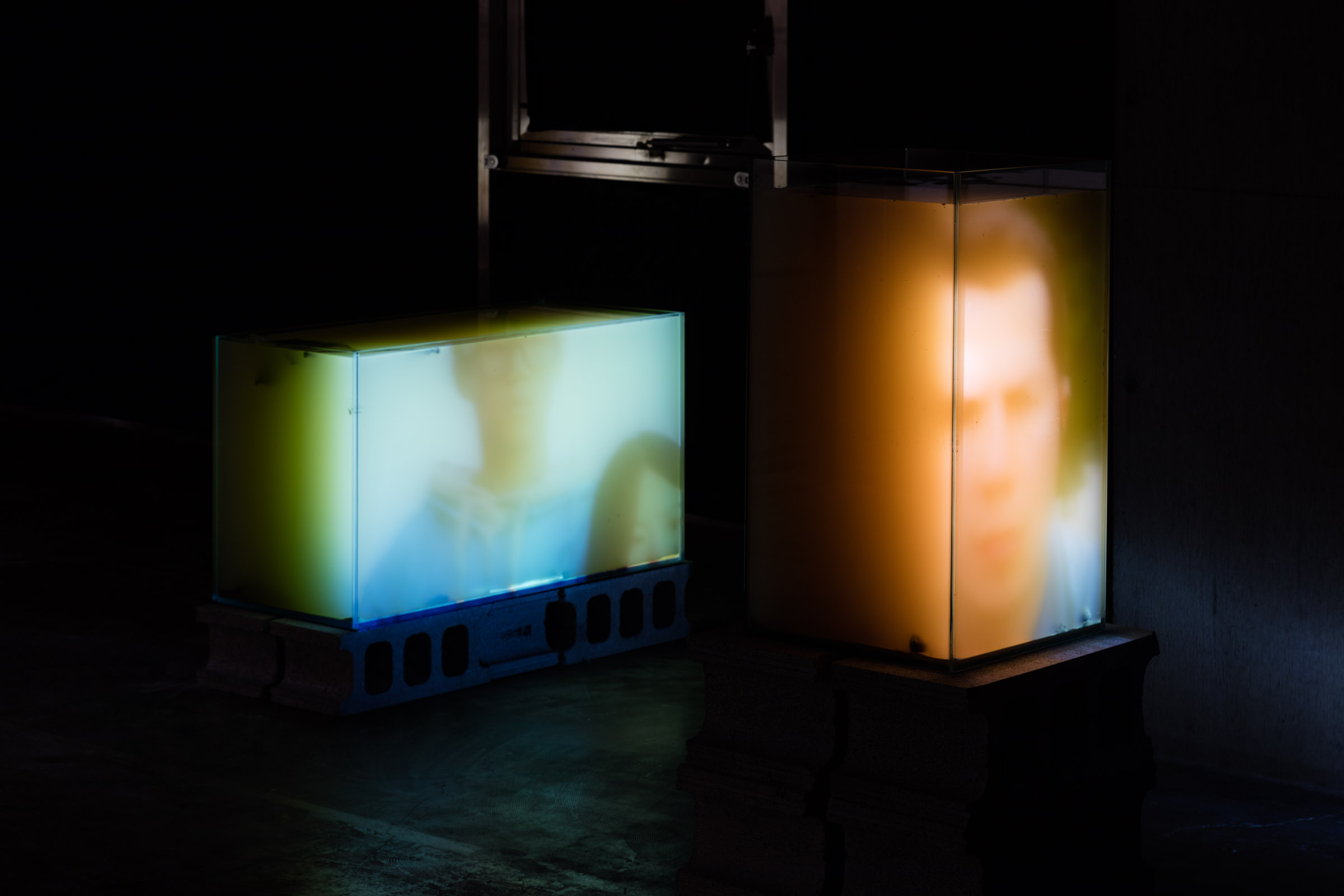

《きみの内に潜む色》(2016) サイズ可変 ガラス水槽・映像・泥・プロジェクター・他

しかし、見方を変えれば、身体を拘束する服のような「監獄的空間」に対する強迫観念を形にしたものだといえよう。そこから伺えるのは、一時流行した、間取り図を見ながら、様々な生活を想像する愉しみとは違う。ほぼ同じフレーム(檻)の中に入れられ、交換可能な空間が生み出す「無限地獄」に対する恐怖である。その証拠に、山本の作品は切り取った間取り図をつなぎ、内側を鏡面にしたボックスに入れることでイメージを無限反復させている。

学校や病院、工場のような近代的施設・空間は、直接の身体刑ではなく、監視と規律・訓練による矯正によって、身体と意識を拘束する監獄のようなものであるということはミシェル・フーコーによって鋭く指摘されている。類似した区画と間取りによって管理され、職業、階層の近い家族が集い、生活全般において相互監視が行われている住宅団地は、さらに監獄的であり、近代が生み出した均質的空間の極致であるといってもよい。

それが「庶民の夢」であったことは、戦後の住宅難と劣悪な生活環境を知らないと理解することは難しい。しかし、そこで生れ育った山本のような世代にとっては、その人工的な空間に対する違和感を覚えることは不自然なことではない。まさにそこには豊かな自然もなければ、歴史の闇もない暴力的に漂白された街である。山本が千里ニュータウンの監獄的要素を無自覚ながら見抜き、作品として抽出したのは慧眼であったといえる(実は千里が長い歴史を持ち、反対運動のあった地区や近隣地域には古い町並みが残っていることは案外知られていない。また、千里ニュータウンを含む戦後の住宅団地では、年月を経たことにより状況が変わり、多様性のある新たな活用方法が模索されていることを補足しておく)。

《きみの内に潜む色》(2016)部分

しかし、山本は多くのアーティストがそうであるように、自分の中の抑圧や強迫観念を作品として表現することで昇華し、次の段階に移ろうとしている。本展における「色」とは、山本がメキシコ(メキシコシティ)やオランダ(ドルトレヒト)での滞在制作によって浮かびあがってきた新たなテーマであり、モチーフである。

メキシコの首都、メキシコシティはかつてアステカ帝国の首都で、湖を干拓して出来た街であり、水路で囲まれていた。しかし、スペインによって埋め立てられまさに塗り替えられた。そこには凄惨な征服の歴史があり、現在でも文化の交流と人々の混血によって奇妙なバランス(とアンバランス)がある。

オランダの街は、千里ニュータウン以上に人為的である。国土の多くが干拓よって作られた人造国家といえる。山本は、奇しくも千里ニュータウンよりもはるかに規模の大きな人工的な介入と、異文化との交流のある海外の二つの街に住んだことになる。そして、身体や意識に与える「街の気配」が、千里ニュータウンとはかなり違うことに気付く。

《きみの内に潜む色》(2016)部分

「街の気配」は街中に漂い、空間や身体に沈殿したり流動したりするため、区画や間取りのような形態的パターンとして捉えるのが難しいと山本は言う。しかし、街の色の変化として表に出る場合があるため、色で表現することがふさわしいように感じたという。そこには外国人であり、一時的な滞在者であるというバイアスはあるだろう。しかし、街や人々を構成する要素が千里ニュータウンよりはるかに複雑でパターン化しにくいことに原因の一つがあると考えられる。さらに、メキシコでの滞在によって、千里ニュータウンによる身体と意識の拘束から解放され、以前より「目に見えないもの」への関心が増した山本の個人的理由もあるだろう。

昨年、Gallery PARCで開催した「白い暴力と極彩色の闇」展で発表された《Darkness》(2015)は、水槽の中にメキシコのお祭りや祝い事で使用される、着色された紙吹雪を入れていき、次第に画面が暗くなっていくプロセスを撮影した映像作品である。一見華やかに見える紙吹雪は、チープで化学的な着色料が塗られている。水槽に入れると沈みながら溶けていき色が混ざる。水の抵抗があるため、紙吹雪は垂直には落ちていかない。右に左に揺れ、時に浮力で浮いたり反転したりしながら緩やかに沈んでいく。そして、最終的に光を通さない黒い水になる。

一見、無重力の空間のようにも、スロモーションの映像のようにも見え、色が溶けていく軌跡に注意を引かれる。水槽を横から撮影しているため、向こう側の面は認識できないものの3次元的な奥行きがあることが複雑に溶けていく様子を効果的に見せている。ドイツの心理学者、ダヴィッド・カッツによる色彩の現象的分類に従えば、体積を感じる空間色(Volume Color)から、くすんでいくにしがって、物質性や空間性を伴わない、面色(Film Color)に色の現われ方が変化していく。それは白から多様な色に変化し黒に至る、空間性の発生と消滅のプロセスである。色には、足していくと明るくなっていく色光(加法混色)と、暗くなっていく色材(減法混色)の二つの特性がある。色材の特性を、色光(プロジェクター)という正反対の特性を使って見せていることも認識が揺さぶられる点である。そこに、山本の色彩観の一端が表れていることは後述する。

また、ジャクソン・ポロックが用いた、巨大なキャンバスなどの支持体を床において、ドリッピング(ポーリング)という絵の具を垂らしたり、飛散させたりする技法を想起させる。しかし、絵画として定着された結果ではなく、水があることで地上に落ちる前に溶けて混ざってしまうという、プロセスそのものを見せているところに違いがある。(ただし、ポロックが、シュールレアリストと交流をしたり、メキシコ壁画運動を推進した画家、ダビッド・アルファロ・シケイロスのワークショップに参加し強い影響を受けたことを考えれば、その根底において無関係とは言えないだろう)。

《Darkness》は、メキシコの街に溢れる鮮やかな極彩色、賑やかな人々や喧噪の背後に潜む底知れぬ闇、山本の言によれば「黒くどろりとしたもの」を感じたのがきっかけであるという。つまり過剰な表現と行動をしないと闇に取り込まれるという強迫観念が人々に存在するのである。それは歴史の闇が現在にも繋がっていることを示している。

その闇はメキシコの先住民族から続き、カソリックと融合した、故人を偲ぶ盛大な祝祭「死者の日」や「死と遊ぶ」という彼らの価値観とは切り離せないだろう(私はその価値観について、メキシコの著名な写真家、グラシエラ・イトゥルビデから教えもらった。共同体における強迫観念と価値観の境界はグレーであり、闇もまた多様である)。

徐々に色を足して黒くなるプロセスを見せることで、「色」が混ざることにより闇を抱えてしまったメキシコの街の層を「暗示」しているといえる。そして、映像を逆回転するかのように、闇の存在が気配となり、多様な色に変化して街の表層を華やかにしている。それは千里ニュータウンのように、土地とは関係なく挿入された、非歴史的で画一的な近代都市を表す「白」との対比になっている

《からっぽの色》(2016) 映像(24分40秒) 40名へのインタビューを抜粋したインタビュー記録

「白い暴力と極彩色の闇」展で探求された色へのアプローチは本展にも引き継がれている。山本は、街において感じる「気配の色」を住民に問うことを各地で行ってきた。その質問は「空っぽの色は何か?」である。住民が気配のメタファーとしての「空っぽ」の中に何色を感じているかで「街の気配」が身体や意識にどのような影響を及ぼしているのか「色に出る」と考えた。それは景色の語原でもある「気色(きしょく)」の調査といえる。

ただし、「空っぽの色」とは「空即是色」という般若心経の一節が想起されるように禅問答に近い。般若心経でいう空(くう)とは、実体のないことであり、すべては移り変わり(諸行無常)、個々では存在しない(諸法無我)であることを指している。ここでいう色とは、身体(肉体)のことであり、物理的存在のことを指す。一見矛盾した「空っぽの色」から「気配の色」が導き出されるかは未知数であるが、興味深い答えが得られるだろう。

山本の捉えている色も、極めて身体的である。山本は、街を漂う「気配の色」が身体に徐々に積み重なり、血肉化、内面化すると考えている。色と身体を直接的に繋げる発想は山本らしいが、近代的な色彩観からは突飛に思える。しかし、大和言葉や仏教用語からいえば、山本の使う意味の方が近く興味深い。山本にとって「空っぽの色」とは、目に見えない存在に留まらず、人々の身体や意識に積み重なり物体となった色のことでもあるのだ。

《私の身体の一部は私の母国に行ったことがない》 (2014-2015) メキシコにいた外国人国籍の人々の紙の毛、名前と国籍と滞在時間を記録した紙、額縁、他

一方で、《私の身体の一部は私の母国に行ったことがない》(2016)で表されているように、色は常に一定ではなく、変わることも自覚している。ウルトラマリン(海を越える)という色名に代表されるように色材は海を渡って世界的に普及し別の土地の感性を形成していった。同様に移動によって身体自体が滞在している土地などの生産物で再構成されることになる。つまり実体があると思っている身体も常に変わるのである。そのことを「色即是空」といってもいいだろう。

ウルトラマリンは、アフガニスタンで採掘され、地中海を渡ってヨーロッパに運ばれた原料の鉱石ラピスラズリから抽出された貴重な青である。本展の開催にあたって、山本は同じ地中海を大量に渡っている難民の映像が頭から離れなかったという。その過程で沈没したり、座礁したりするショッキングな映像が世界中に報道された。あの映像は、まさに我々の生きている(漕いでいる)世界を象徴的に表したイコンである。

「色を漕ぐ」という展覧会のタイトルは、山本の色に対する二つの認識を表している。一つは、層のように積み重なり物体となるものであり、もう一つは流れていき変化し続けるものである。

山本の世界観を借りれば、我々の身体は、空(うつ)わ=槽であり、世界や街もまた槽である。そこには色が満ちており、互いに循環している。我々が生きることは色を漕ぐことに他ならない。その過程で我々の心と体はどのような色で染められているのか?またどのような色へと変わっていくのか?漕いでいる最中にその状況に気付くのは困難である。しかし、本展において、山本が造った槽を覗くことで、世界や街、我々の色も見えてくるかもしれない。

参考文献

ミシェル・フーコー『監獄の誕生-監視と処罰』田村俶訳、新潮社、1977年。

港千尋、三木学編著『フランスの色景-写真と色彩を巡る旅』青幻舎、2014年。

※本稿は「色を漕ぐ-Swimming in Colors-」展(2016)に配布するハンドアウトのために寄稿した。

初出:三木学「色を漕ぐ、槽を覗く」『「色を漕ぐ-Swimming in Colors-」展ハンドアウト』2016年。