エーリッヒ・ノイマン『芸術と創造的無意識』(創元社・2021年)

【目次】

まえがき

第一章 レオナルド・ダ・ヴィンチと母元型

1 はげたか幻想

2 その生涯――太母の若い息子

3 大地の元型――「岩窟の聖母」と解剖学

4 ソフィア体験――「モナ・リザ」と「聖アンナ」

5 永遠の少年――「洗礼者ヨハネ」と「バッカス」

第二章 芸術と時間

1 芸術の意味――時代との関わり

はじめに/人間の発達と芸術/芸術の同時代との関わり方/芸術の超越

2 われわれの時代――希望

文化規範の図式化/われわれの時代の芸術/混沌と暗黒の中で/新しいものの誕生

第三章 マルク・シャガールに関するノート

訳者あとがき――「創造の病」と「永遠の少年」

エーリッヒ・ノイマン(Erich Neumann: 1905-1960)は、ユング派の心理学者である。一般に、分析心理学の創始者C・G・ユングの「高弟」と紹介されることが多いが、実際には共にリスペクトし合う共同研究者といった趣がある。

原著は、1954年にスイスで出版された[i]。邦訳は、一度1984年に創元社から「ユング心理学選書⑥」として刊行されたが、この度全面的に組み替えられた新装版として復刊した。入手困難だった古典的名著が手に入りやすくなり、判型と文字が大きくなり読みやすくなったことをまず喜びたい。

なぜ、心理学者であるノイマンが芸術について論じるのか?

それは、まずライバルといえるフロイト派精神分析が理性的言語を重視するのに対し、ユング派分析心理学は感性的イメージを重視するという学問的背景があるからである。

また、ノイマン自身が人文学に対する豊かな素養と深い洞察力を持ち、神話や芸術の分析から心理学上の理論を構築するのに秀でていたという個人的理由もある。主著『意識の起源史』(1949年)[ii]や『グレート・マザー』(1956年)[iii]が典型的に示すように、目に見えない心のあり方を具体的に捉えるには造形作品が有効であり、ノイマンはその卓越した読解者である。

本書は、そうしたノイマンが芸術と深層心理の問題に本格的に取り組んだ本である。全体は三章構成で、第一章がレオナルド論、第二章が近代芸術論、第三章がシャガール論である。

本書に一貫するテーマは、芸術創造において無意識がどのように働くかである。特に、個人的無意識の奥に存在する集合的無意識が人間の創造過程にどのように影響するかに考察の重点が置かれている。そして、芸術家が自分の属する時代とどのように関係するかが分析され、さらに近代芸術の読解から近代がどのような時代であるかが洞察されている。

第一章「レオナルド・ダ・ヴィンチと母元型」では、主にレオナルドを例に創造的な人間と集合的無意識の関係が論じられている。

ここでノイマンは、個人的無意識を重視するフロイトのレオナルド論を根底から批判しつつ、集合的無意識こそが芸術創造の核心であると論を進めていく。

つまり、フロイトは「レオナルド・ダ・ヴィンチの幼年期のある思い出」(1910年)で、レオナルドが私生児として生まれ、少なくとも3歳まで父親を知らず、母親と二人きりで親密に暮らしたことによるマザー・コンプレックスが彼の異常な創造力の原因であると説いている。

これは、いわばレオナルド自身の生育歴に基づく個人的無意識上の病理の反映という解釈であり、彼の天才はそうした不自然な形で抑圧されたリビドーが幸運な形で知的探求欲へ昇華された結果とされる。フロイトはその証拠として、 《モナ・リザ》(図1)の微笑にシングルマザーである実母の寂しい面影を窺い、《聖アンナと聖母子》(図2)の複数の母性表現に実母(や祖母)と継母の関係の投影を指摘している。

図1 レオナルド・ダ・ヴィンチ《モナ・リザ》1503-1506年

図2 レオナルド・ダ・ヴィンチ《聖アンナと聖母子》1508年頃

これに対し、ノイマンは、実際にはレオナルドは最初から父親と暮らしていた事実を提示して反論する。

ただし、ノイマンはフロイトの解釈を全て否定するのではなく、私生児という複雑な事情がレオナルドの無意識を活性化させたことには同意している。

つまり、父親との疎遠さや祖母・継母に囲まれていた複雑な家庭環境により、レオナルドの心的発達においては男性原理的な現実適応が進展せず、彼は女性原理的な「太母(グレートマザー)」元型の下に、無意識的領域で戯れる「永遠の少年」に留まったとする。

そして、レオナルドは個人的無意識を超えて、あらゆる創造力の源泉であり、人類全体を奥底で結び付けている集合的無意識にまで到達したために、生涯天才的な芸術的創造性を発揮できたとする。ノイマンによれば、当時としては珍しく女性を中心主題とする《モナ・リザ》や《聖アンナと聖母子》は、晩年までレオナルドが根深く「太母」元型の影響下にあったことの証拠である。

また、第一章から第二章「芸術と時間」にかけては、そうしたレオナルドのような創造的芸術家が社会において果たす役割が論じられている。

議論の前提として、まず人間はシンボルを必要とする存在とされる。つまり、シンボルは精神的意味内容を感性的形式で表し、これを現実との間に介在させることで、人間は現実に受動的に条件反射するだけではなく能動的に適応しやすくなる。様々なシンボルの中で最も根源的なのは、言語に先行する造形的なシンボルである。

この造形的シンボルは、レオナルドのような優れた芸術家により、集合的無意識の領域で、精神的方向性を司る様々な元型を触媒として形成される。そして、そうした創造的な芸術家が具現化した造形的シンボルを、彼の属する社会は共有し、文化規範として集合的意識を方向付け、各々の個人的意識をより適切な現実適応へと導くのである。

従って、あらゆる文化的社会は芸術家を必要とする。また、優れた芸術家は常に時代の変化とそれに対応する元型の変化に敏感である。

中世からルネサンスにかけては、貨幣経済の勃興を受けて、「太母」元型よりも「太父」元型が強くなる。これは、無意識に対し意識が優勢になり、合理的な個人主義が発達して世俗化が進むことを意味している。

これを反映して、その端境期にいたレオナルドの絵画には、古い中世的なものの中に新しいルネサンス的なものが現われている。あるいは、ルネサンス的なものの中に最後の中世的なものが現われているといってもよい。ノイマンによれば、世俗的でありながら謎めいた神秘性も有している《モナ・リザ》がその典型である。

また、同様の現象は、同時代のヒエロニムス・ボスにも見られる。例えば、《十字架を担うキリスト》(図3)は、中世的な聖書画題に基づいているが、そこで描かれた迫害されるキリストには、集団から自律した個人的尊厳という新しい時代精神が表象されている。

図3 ヒエロニムス・ボス《十字架を担うキリスト》1510–1535年

こうした近代に特徴的な合理主義精神のシンボルが、主体的個人が客体的世界を支配することを含意する一点透視遠近法である。さらに、近代化が進み、世俗化が一つの到達点を迎えたことを示すシンボルが、現実の日常風景を讃美する17世紀のオランダ風俗画といえる。

ところが、「太父」元型が余りにも強くなり過ぎ、無意識から切り離された意識が肥大化し始めると、様々な弊害が発生し始める。合理主義精神の発達により従来の文化規範であった宗教が否定されると、社会には倫理上の大混乱が生じる。また、機械化による人間性の衰退や、二度の世界大戦とその帰結としての原子爆弾は、人類を破滅の危機に陥れている。

これを受けて、ノイマンは、大戦前から大戦後にかけて集合的無意識のレベルではその補償として「太母」元型が蘇り始めているとする。その結果、意識に対する無意識が活性化し、世俗化に対する世界の再聖化としてアニミズム的・汎神論的な心情が復興しているとする。

近代芸術においては、合理性に対する非合理性が前面化する。既存の文化規範に支えられていた統一的な形式はあらゆる面で解体し、伝統の継承ではなく各々が独自のスタイルを新設することになる(セザンヌ、ヴァン・ゴッホ、ゴーガン、ルソー、ムンク、クレー、マティス、シャガール、ピカソ、ダリ等)。

この流れにおいて、まず「恐ろしい母」が到来する。これにより、絵画では、明確な描写対象や画題を持たない混沌とした原初的イメージによる抽象絵画や、キュビスムやシュルレアリスムに代表的な非人間化や悪夢化が隆盛することになる。小説においても、言語形式や統一的な世界観の解体が顕著になる(プルースト、ジョイス等)。

その上で、「聖なる母」が復活する兆しもある。意識面の過剰な主知性や精密性に対する補償として、無意識面の抒情性や曖昧性が基調となり、慈悲や友愛が強調されることになる。

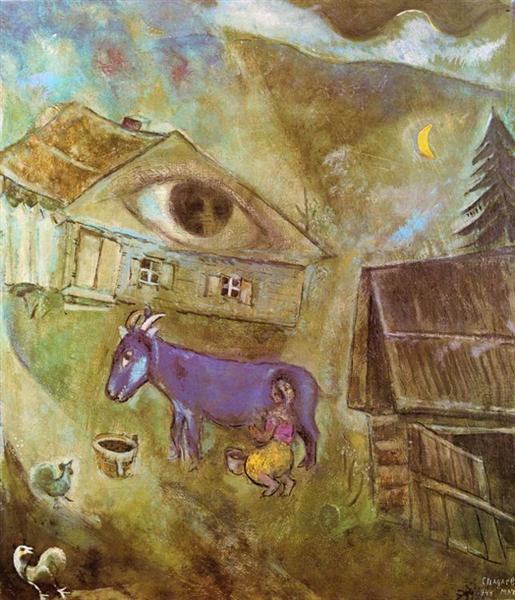

この抑制された「内なる女性性(アニマ)」の回帰の問題を中心的に論じるのが、第三章「マルク・シャガールに関するノート」である。シャガールの《緑眼の家》(図4)等における鮮やかで瑞々しい流動的な世界表現や豊かな愛情表現は、その一つの先駆けとされる。

図4 マルク・シャガール《緑眼の家》1944年

ノイマンによれば、現実から距離を置き、集合的無意識へ沈潜するという点では、芸術家と精神障害者には共通性がある。そのため、どちらの作品も、自らの個人的な自己実現において足りないものを示すと共に、時代の求めているものを意図せずして指し示すことがある。

結論として、ノイマンは、近代において意識により否定されてきた集合的無意識に内在する神聖性と向き合う「中心志向」を重視しつつ、個人の意識的自我と無意識的自己を統合していくことが今日の我々の課題と説明している。

氏原寛による訳者あとがき「『創造の病』と『永遠の少年』」も、大変有益である。ここでは、従来「モラトリアム人間」として否定的に論じられることの多かった「永遠の少年」を肯定的に評価する視点が提示されている。すなわち、常に現実適応よりも自己実現を求め、「創造の病」に罹っている「永遠の少年」には、近視眼的な生活に疲弊する近代人に対する解毒剤的な貢献もありうることが示唆されている。

[i] Erich Neumann, Kunst und schöpferisches Unbewusstes, Zürich: Rascher Verlag, 1954.

[ii] Erich Neumann, mit einem Vorwort von C.G. Jung, Ursprungsgeschichte des Bewusstseins, Zürich: Rascher Verlag, 1949. 邦訳、エーリッヒ・ノイマン『意識の起源史』林道義訳、紀伊国屋書店、2006年(改訂新装版)。

[iii] Erich Neumann, Die grosse Mutter : der Archetyp des grossen Weiblichen, Zürich: Rhein, 1956. 邦訳、エリッヒ・ノイマン『グレート・マザー――無意識の女性像の現象学』福島章他訳、ナツメ社、1982年。