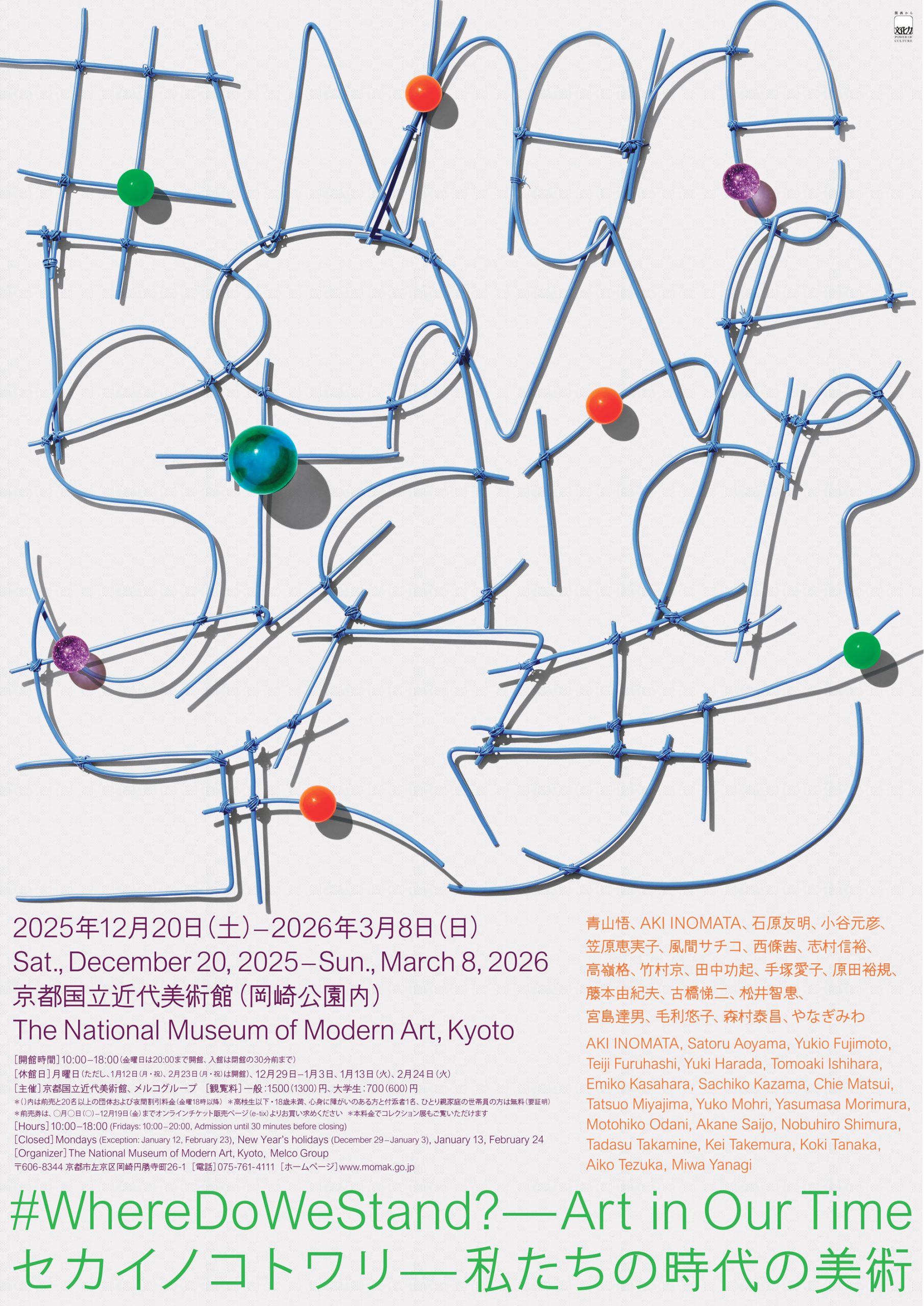

セカイノコトワリ―私たちの時代の美術

♯WhereDoWeStand?―Art in Our Time

会期:2025年12月20日(土)-2026年3月8日(日)

会場:京都国立近代美術館

出品作家一覧 (50 音順):青山悟、石原友明、AKI INOMATA、小谷元彦、笠原恵実子、風間サチコ、西條茜、志村信裕、高嶺格、竹村京、田中功起、手塚愛子、原田裕規、藤本由紀夫、古橋悌二、松井智惠、宮島達男、毛利悠子、森村泰昌、やなぎみわ

失われた30年を「コトワリ」から再構築する試み:京都から発信される現代美術の現在地

京都国立近代美術館で開催されている「セカイノコトワリー私たちの時代の美術」は、1990年代から現在に至る約30年間の日本の現代美術を、単なる編年体的な回顧ではなく、今日的な視座から再構築しようとする野心的な企てである。バブル崩壊後の停滞、震災、パンデミック、そしてデジタル化による身体性の変容。私たちが生きてきたこの30年は、かつての堅固な社会システムが機能不全に陥り、あらゆる価値観が流動化した時代であった。本展は、その「揺らぎ」の中にこそ、真実を捉えるための新たな「コトワリ (原理・理)」が存在することを示唆している。

特筆すべきは、同館が近年積極的に進めてきた、現代美術作品のコレクション形成の成果が色濃く反映されている点だ。全96点の出品作のうち、約4割にあたる39点が同館の所蔵品であり、国立美術館としての「何を残すべきか」という長年の問いが、展示構成の屋台骨となっている。これは単なるアーカイブの披露ではなく、美術館という制度自体が、私たちの時代の表現をいかに記述し、評価してきたかという批評的な自己言及でもある。

展示は、20名の作家による多様なメディアの作品で構成されているが、全体を貫くのは、国家や民族といった「大きな物語」が失効した後の世界で、いかにして「個の宇宙」を立ち上げ、他者と、あるいは歴史と接続し直すかという切実な意志である。私たちは、この会場を歩くことで、断片化された世界の断片を一つひとつ繋ぎ合わせるような、知的で身体的な「測量」を体験することになる。

毛利悠子とAKI INOMATA が提示する境界線の変容と微細な力の循環

本展の展示空間への入り口としての動線に配置された毛利悠子とAKI INOMATA の作品は、私たちが当たり前だと思っている境界やエネルギーの概念を根底から揺さぶる。

毛利悠子の作品《パレード》(2011-2017) は、テーブルクロスの図案を譜面としてコンピューターに読み込ませ、電流に変換してアコーディオンやドラム、風船、日用品などを自動演奏するインスタレーションである。空間にランダムに置かれたオブジェたちの偶発的な動きと音を通じて、鑑賞者は目に見えないエネルギーの循環に気づかされる。

この作品は重力、磁力、湿度といった目に見えない環境の揺らぎを、微弱な電流と日用品の組み合わせによって可視化・可聴化するものである。毛利はかつての現代美術が志向した「完成された強固な物体」という概念を拒絶し、絶え間ない変化と不確定な未来への待機の状態を提示する。彼女が捉えるのはシステムの綻びから漏れ出すエネルギーであり、効率化を極めた現代社会で切り捨てられてきた「ノイズ」の豊かさを奪還する試みでもある。

毛利悠子 《パレード》 2011–2017 ベルリラ、風船、送風機、アコーディオン、ドラム、拡声器、水差し、泡立て器、電球ほか/インスタレーション サイズ 可変 作家蔵

いっぽう、AKI INOMATA の〈やどかりに「やど」をわたしてみる-Border-〉シリーズは、世界各地の都市を模した透明な「やど」をヤドカリに提供し、その引越しを観察する作品である。INOMATA は、3Dプリンターという現代の技術を用いながら、生物の生存戦略の中に「国境」や「アイデンティティ」の恣意性を滑り込ませる。ヤドカリにとって、背負うものがパリであろうとニューヨークであろうと、それは生存のための道具に過ぎない。しかし、その姿を目撃する私たちは、自己の境界がいかに構築的なものであるかを突きつけられる。INOMATAの活動は、人間中心主義的な視点を解体し、他生物との「共生」という美辞麗句の裏にある、もっと冷徹で即物的な関係性を露わにする。

AKI INOMATA 《やどかりに「やど」をわたしてみる ‒Border‒(ニューヨーク)》 2019 樹脂 7.2×7.8×4.8 京都国立近代美術館

二人の作品が会場の外部に近い場所に置かれていることは、私たちが「制度」としての美術館に入る前に、まず自らの感覚を野生化させ、既存の枠組みを外すための儀式として機能している。

「脆さ」の美学と静かなる抵抗:藤本由紀夫と宮島達夫が刻む時間の断層

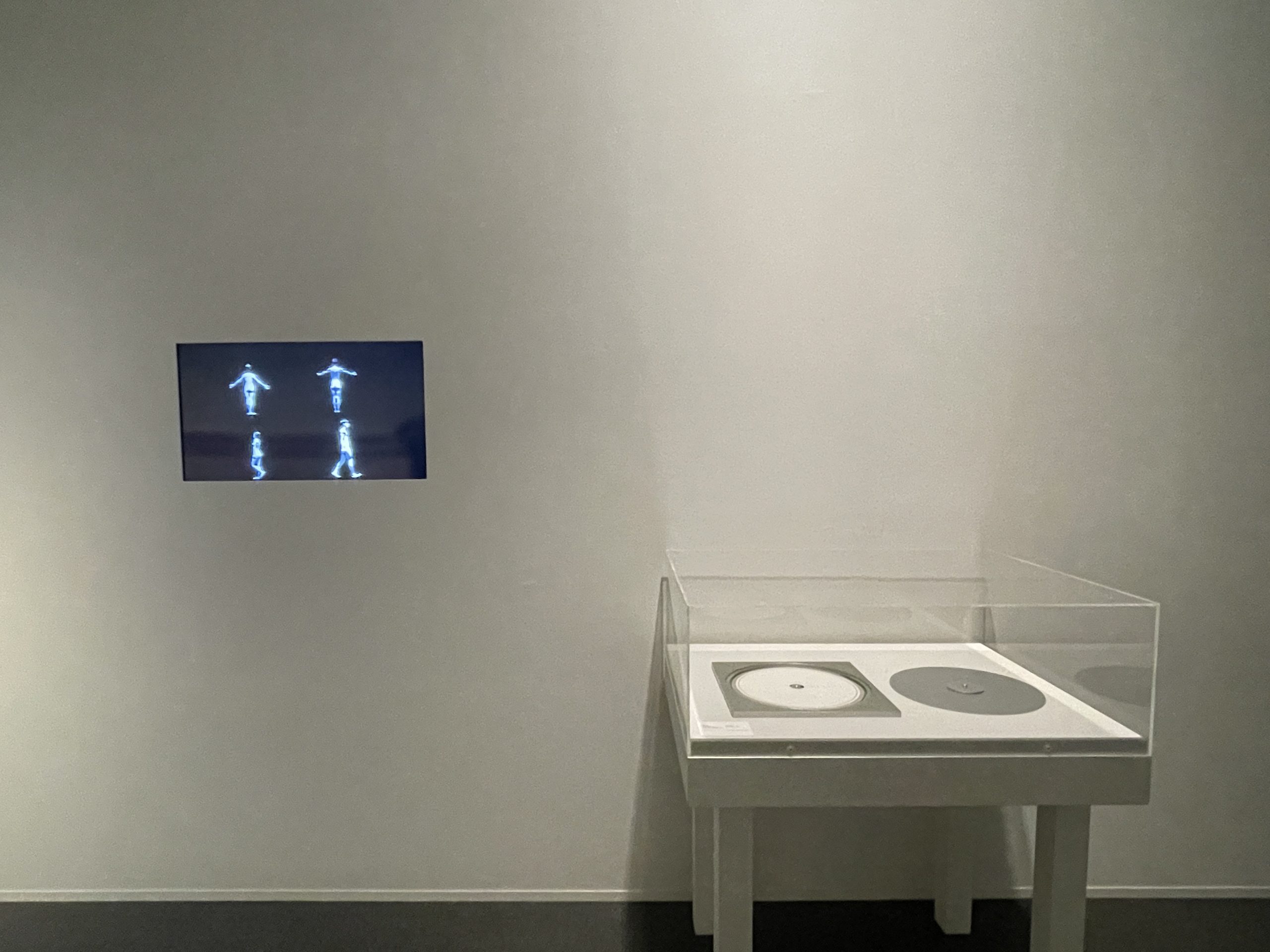

本展において、最も静謐でありながら強烈な緊張感を孕んでいるのが、藤本由紀夫と宮島達夫の作品が配置された空間である。両者の作品は、展示の初期段階において同じスペースで響き合っている。

展示風景

藤本由紀夫の《SUGAR I》(1995) は、回転するガラス管の中で角砂糖が崩れ、微かな音を立て続ける作品である。1995年の阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件を経て、日常の脆さを知った世代にとって、1995年という、日本社会の転換点に制作されたこの作品は、形あるものが時間の経過とともに、あるいは外部からの力によって、いとも容易く崩壊していく様子を提示する。藤本は「音」や「時間」という目に見えない要素を物理的な現象に変換することで、私たちの知覚の限界を問い直す。そこにあるのは、崩壊を食い止めることのできない人間の無力さと、それでもなお、その崩れる過程に美を見出そうとする哲学的な眼差しである。

藤本由紀夫 《SUGAR I》 1995 角砂糖、ガラス 、コルク、モーター、鉄 15.0×44.0×15.0 西宮市大谷記念美術館

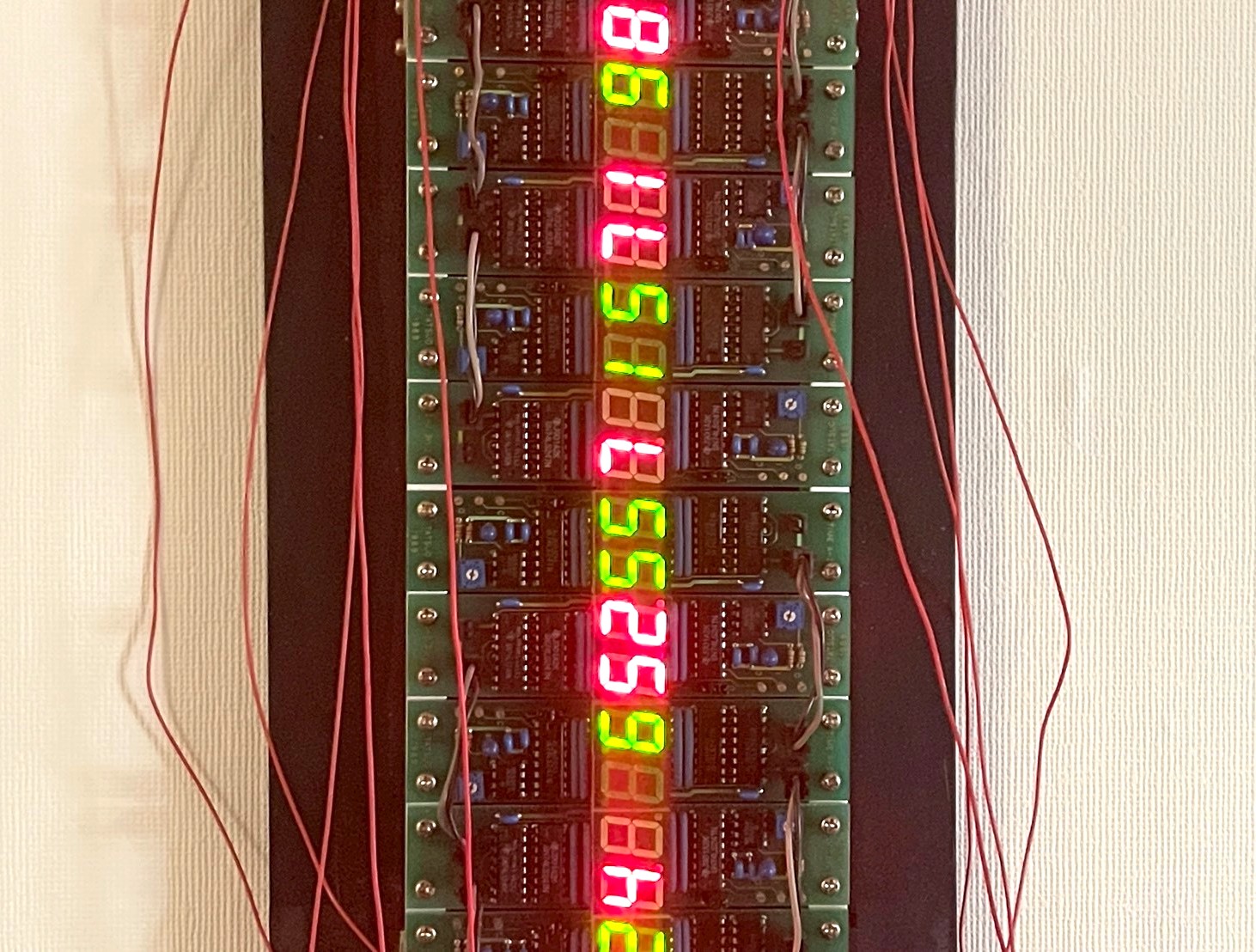

これと対置される宮島達夫の《Monism/Dualism》(1989) は、赤と黄のLEDが異なる速度で数字を刻み続ける。「それは変わり続ける」「それはあらゆるものと関係を結ぶ」「それは永遠に続く」という宮島の三つのコンセプトは、仏教的な死生観と現代のデジタル・テクノロジーを高度に融合させている。0が表示されない(死を意味する)デジタルカウンターの明滅は、個々の生命の輝きであると同時に、全体としての大きな生命の循環を想起させる。

宮島達夫 《Monism/Dualism》 1989 LED 296.3×11.0×3.5 京都国立近代美術館

部分 宮島達夫 《Monism/Dualism》 1989 LED 296.3×11.0×3.5 京都国立近代美術館

藤本が「物質の崩壊」を通じて死や時間の不可逆性を描くならば、宮島は「数字の明滅」を通じて生の連続性と関係性を描き出す。この二つの作品が同じ空間に存在することは、この30年間、私たちが「喪失」と「再生」の間でいかに揺れ動いてきたかを象徴している。デジタルな光 (宮島) とアナログな崩壊の音 (藤本) が交差する中で、私たちは自らの存在が、いかに儚く、かつ巨大なネットワークの一部であるかを深く考察することになる。

1990年代の衝撃と身体の不在:石原友明と小谷元彦が描く「私」という虚像の輪郭

1990年代という時代は、対面によるコミュニケーションがデジタルな通信へと急速に置き換わっていった転換期でもあった。こうした状況下で、人間の身体やアイデンティティをどう定義するかという問いが、多くの作家たちを突き動かしている。

石原友明は、写真、絵画、彫刻、インスタレーションなど多様な技法を横断し、セルフイメージや身体の有限性、そして近代以降の視覚をめぐる問いを作品化してきた現代美術家である。

《世界。》(1996) は、点字が刻まれた真鍮板の床を人工的な太陽としてのシャンデリアが照らし出すインスタレーション作品で、21年ぶりの再展示となる重要作だ。光が反射する床面に鑑賞者の姿を映し出し、鑑賞者自身が「見られる存在」として身体を自覚する装置となっている。点字は視覚中心の美術制度への批評を含み、触覚と視覚を交錯させながら、私たちが世界をどのように認識し関係を結ぶのかという問いを提示している。

石原友明 《世界。》1996 真鍮板に点字、シャンデリア/ インスタレーション 真鍮板:(各)48.0×48.0 シャンデリア:150.0×φ130.0 作家蔵、奥:小谷元彦 《Phantom-Limb》 1997 発色現像方式印画 (5点組) (各)148.0×111.0 作家蔵

この身体への違和感をさらに先鋭化させたのが小谷元彦である。《Phantom-Limb》(1997) に象徴されるように、小谷は初期から、そこにないはずの痛みや感覚、すなわち「幻肢」をモチーフにしてきた。彼の作品に登場する変容した身体や、異質な物質が接合された造形は、私たちが抱く「完全な身体」という幻想を破壊する。小谷の批評性は、美しさと嫌悪感、神聖さと卑俗さを同居させることで、近代的な「理性的な人間像」が崩壊した後の、剥き出しの生命のあり方を提示している点にある。日常が容易に崩壊することを悟った世代にとって、小谷が描く「損なわれた、あるいは過剰な身体」は、極めてリアルな時代の肖像であったと言える。

小谷元彦 《Phantom― Limb》 (部分) 1997年 作家蔵 ©Motohiko Odani 撮 影 : 木奥悪三

制度としての性と歴史への介入:森村泰昌とやなぎみわが 挑む「視線の政治学」

1990年代から2000年代にかけて、アイデンティティの政治学は日本の現代美術においても重要な位置を占めた。特にジェンダーや社会的な役割としての装い、あるいは年齢という抗えない時間軸を巡る表現は、森村泰昌とやなぎみわによって、他に類を見ない深度へと導かれた。

森村泰昌は、自らが名画の登場人物や歴史的アイコンに変装することで、オリジナルとコピー、西洋と東洋、男性と女性といった二項対立を無効化してきた。森村の行為は、単なるパロディではない。彼は自らの身体を素材として差し出すことで、歴史という巨大な物語がいかに特定の視線によって構築されてきたかを暴き出す。彼が名画の中に入り込むとき、私たちは「見る者」としての特権的な地位を奪われ、逆に絵画から見返されるという経験をする。

》1990_2004年-京都国立近代美術館蔵-scaled.jpg)

森村泰昌 《星男 (平安神宮にて) 》1990/2004年 京都国立近代美術館蔵 ©Yasumasa Morimura Courtesy of the artist and Yoshiko lsshiki:Office, Tokyo

対して、やなぎみわは、〈フェアリーテール〉シリーズにおいて、少女と老女という、女性の一生における両極の時間を一つの画面に衝突させた。グリム童話などをモチーフに、特殊メイクを施された「老女」の少女に対する冷徹な支配、あるいはその逆の簒奪を描き出すこのシリーズは、単なるお伽話の視覚化ではない。やなぎは、社会が女性に強いる「若さ」という価値観や、老いに伴う「知恵と醜悪さ」といったステレオタイプを、過剰なまでの演出によって解体する。初期の無機質な記号性から、より演劇的でグロテスクな物語性へと舵を切ったやなぎの批評性は、制度としての女性像を内側から食い破り、抗いようのない生と死のサイクルを「演じる」ことで、私たちの眼差しそのものを審問する点にある。森村が歴史の表層を揺さぶるのに対し、やなぎは物語の深層にある残酷な力学を剥き出しにしてみせたのである。

やなぎみわ 《フェアリー・テール:無題 I》2004 ゼラチン・シルバー・プリント 140.0×100.0 25.3×20.2 京都国立近代美術館

歴史の襞を分け入り、忘却に抗う:笠原恵実子と風間サチコが暴く社会の深層構造

本展の中盤以降、表現はより具体的、かつ政治的な社会批評へと踏み込んでいく。特に笠原恵実子と風間サチコの作品は、歴史や制度の中に巧妙に隠蔽された暴力や支配の構造を、卓越した造形力によって白日の下に晒す。

笠原恵実子の〈Offering〉シリーズは、世界各地の教会の献金箱を、あたかもミニマリズムの彫刻のように、大理石や木材を用いて精緻に再現したものである。献金箱という、個人の内面的な「祈り」が「金銭」という世俗的な媒体に変換される装置を抽出することで、笠原は宗教、経済、そして権力の密接な関係性を浮き彫りにする。装飾を削ぎ落としたその造形は、制度としての宗教がいかに人間の精神を統制し、社会を構造化してきたかを冷徹に物語る。笠原の批評性は、対象を徹底的に客観化し、美的なオブジェに昇華させることで、逆にその背後にある巨大なシステムの不気味さを強調する点にある。

笠原恵実子 《OFFERING-Collection》2005–2014 インクジェット・プリント 119.5×96.8 制作:エディションワークス (東京) 作家蔵

いっぽう、風間サチコは、巨大な木版画という「労働集約的」かつ「前時代的」とも言える手法を用い、現代社会や歴史の不条理を痛烈な風刺を交えて描き出す。彼女は歴史上の出来事や現代の社会現象を綿密にリサーチし、それらを複雑な構図の中に織り込んでいく。《McColonialdシリーズ:世界の山師》(2003)などの作品に見られるように、風間は「過去の亡霊」が現代の資本主義や権力構造の中に姿を変えて生き続けていることを告発する。インクで刷られた画面は、情報の洪水の中で私たちが忘却しがちな「歴史の真実」を、暴力的なまでの力強さで突きつけてくる。笠原の「静」の批評と、風間の「動」の批判。この対照的な二人のアプローチは、私たちが生きる社会の重層的な歪みを多角的に照らし出している。

風間サチコ 左:《McColoniald シリーズ:世界の山師》2003 ステンシル、布、アクリル 絵具、 油性ラッカー 160.0×131.0 京都国立近代美術館、右:《McColoniald シリーズ:泥棒博物館》2003 ステンシル、布、アクリル 絵具、油性ラッカー 160.0×140.0 京都国立近代美術館

マテリアルの記憶と手仕事による修復:竹村京、青山悟、手塚愛子が試みる時間の再構築

物質的な「モノ」が持つ記憶や歴史を、糸や布といった柔らかな素材と、膨大な手仕事によって解きほぐし、再構成しようとする作家たちの仕事も、本展の重要な柱である。

竹村京の〈修復〉シリーズは、壊れた日常品を白いシルクオーガンジーで包み、その傷跡を金糸で刺繍する。ここで重要視されているのは、元通りに直すことではなく、その「壊れた」という事実を肯定し、記憶として繋ぎ止める行為そのものである。竹村にとって刺繍は、過ぎ去った時間と現在を接続するための回路であり、個人的な記憶を普遍的な物語へと昇華させる手段である。彼女の作品は、効率と速度を重視する現代社会が置き去りにしてきた「ケア」や「再生」という視点を提示し、傷ついた世界といかに向き合うべきかを静かに問いかける。

竹村京 《修復シリーズ》2002-2021 京都国立近代美術館 、《Floating on the River》2021 インクジェット・プリント 、布、日本製釜糸、絹製オーガンジー 360.0×840.0 京都国立近代美術館

部分 竹村京 《Floating on the River》2021 インクジェット・プリント 、布、日本製釜糸、絹製オーガンジー 360.0×840.0 京都国立近代美術館

こうした「刺繍」という古くからの手仕事を通じて、現代の視覚文化や労働のあり方を批評的に問い直すのが青山悟である。本展に出品された《喜びと恐れのマスク(Kissing)》(2020) は、パンデミック以降、私たちの顔の一部となった「マスク」をモチーフに、精緻なミシン刺繍を施した作品である。青山は、複製技術としての工業用ミシンを用いながら、あえて膨大な時間を要する手作業のプロセスを介在させる。コロナ禍という社会的な閉塞感の中で、愛し合うことも、あるいは恐怖を分かち合うことも「マスク」という薄い布一枚に隔てられた私たちの現実を、彼は糸の集積によって美しくも残酷に描き出す。青山の批評性は、デジタル化・効率化を志向する現代社会に対し、手仕事という表現を対置することで、人間的な感情や労働の尊厳を奪還しようとする点にある。

《喜びと恐れのマスク(Kissing)》2020 作家蔵 マスク2枚に刺繍 サイズ 可変 マスク:(各) 9.5×17.5 京都国立近代美術館

これに対し、手塚愛子の仕事は、既成の織物の横糸や縦糸を丹念に解きほぐし、その構造を露わにすることで、装飾の裏側にある歴史や文化の衝突を可視化する。手塚は、完成された「布」という結果から、それを構成する「糸」というプロセスへと時間を巻き戻す。解体された糸が空間に垂れ下がる様は、一見すると崩壊のようにも見えるが、それは既存の価値体系を一度解体し、新たな意味を構築するための、根源的な破壊であると言える。織物という伝統的なメディアを使いながら、手塚は「美」がいかなる労働や政治、歴史の上に成り立っているかを、構造的に批判してみせるのである。

手塚愛子 《閉じたり開いたり そして勇気について(拗れ)》2024 解かれた織物 (ジャカード 織、組成:正絹、ポリエステル)、作家によるデザイン 、木製パネル 141.5×466.7×5.0 織物製作:加地織物 (京都・西陣織) 京都国立近代美術館

彼らに共通するのは、自らの「手」を動かすという身体的な労働を通じて、加速するデジタル社会からこぼれ落ちる「時間の重み」を奪還しようとする姿勢である。

他者との共感可能性を問う:田中功起、高嶺格、西條茜らが探る現代の「連帯」

本展の後半部では、1990年代の個人的な内省やアイデンティティの探求を超えて、他者といかに「共に在るか」という、より社会的な実践へと表現がシフトしていく。

田中功起は、2010年代以降、ワークショップや映像作品を通じて、特定の状況下に置かれた人々の対話や葛藤を記録してきた。本展で展示される《tag game》などの新作においても、田中が問いかけるのは「正解のない問い」に対して、私たちがどのように合意形成を図り、あるいは不一致のまま共存できるかという点である。彼の作品は、完成された「作品」としての映像ではなく、そこで繰り広げられるプロセスそのものが批評の場となる。個人の意志が社会的な要請と衝突する場面を淡々と映し出すことで、田中は現代における「民主主義」や「コミュニティ」の危うさを露呈させる。

田中功起 《10年間》2025 シングルチャンネル・ヴィデオ (4K UHD、カラー 、サウンド 、16:9) 30’54’’ 《一時的なスタディ:ワークショップ #1 「1946年~52年占領期と1970年人間と物質」》2015 5チャンネ ル・ヴィデオ(カラー、サウンド)、デジタルプリント、布、ステイトメント/インスタレーション 《tag game》2024 ワークショップ、映像記録 16’00’’

高嶺格は、常に自らの身体や環境を極限状態に置くことで、権力、差別、愛といった根源的なテーマを扱ってきた作家である。彼の作品が放つ強烈な不快感や違和感は、私たちが無意識に目を背けている社会の「闇」を強制的に直視させる。高嶺の表現は、単なる社会告発にとどまらず、見る者自身の内面にある加害性や共犯関係を揺さぶり、安全な場所から美術を鑑賞する観客の特権性を剥ぎ取る。

高嶺格 《Baby Insa-dong》2004 インクジェット・プリント (37点組)、モニター/インスタレーション サイズ可変 京都国立近代美術館

西條茜の作品は、陶という素材を用いながら、人間の呼吸や身体の空洞を形にする。彼女の造形は、内と外、自己と他者が交わる「孔」を象徴しており、そこには常に他者への「呼びかけ」が内包されている。西條の作品が示すのは、私たちが呼吸という原始的な行為を通じて、常に世界と、そして他者と繋がっているという、根源的な「共感」の可能性である。

展示風景 手前:西條茜 《シーシュポスの柘榴》2025 陶 107.0×60.0×54.0 作家蔵

これらの作家たちが示すのは、かつての「連帯」という言葉が持っていた熱狂ではなく、互いの差異を認めながらも、同じ空間を共有し、対話を続けるという、困難で、しかし不可欠な現代の倫理である。

物語の淀みと不確かな未来:松井智恵と古橋悌二が残した「問い」の重奏

松井智恵と古橋悌二の作品は、私たちが歩んできた30年という時間の地層から、容易に消化できない「言葉の残滓」や「光の記憶」を汲み上げる。

松井智恵のインスタレーション〈LABOUR〉シリーズは、言葉や鏡、辞書、衣装、ガラス、石灰などの材料を組み合わせて配置したインスタレーション作品で、寓意的で不穏な空間を作り出す。会場資料の「HIMALAYA-KAIDAN」のテキストに記載された、「それをしたのは俺じゃない。」という不気味な反復。彼女の作品は、論理的な解釈を拒絶し、私たちの無意識の底にある不安や罪悪感を呼び覚ます。松井は、世界を分かりやすい物語に収束させるのではなく、その「分からなさ」をそのままの形で提示し続ける。その強靭な不透明さは、意味の消費を求める現代社会に対する、静かなる、しかし断固とした抵抗であると言える。

松井智恵 〈LABOUR〉シリーズ 1993

松井智恵 《HIMARAYA-KAIDAN》2003 シングルチャンネル・ヴィデオ(カラー 、サウンド )、扉、テキスト/インスタレーション サイズ可変 ヴィデオ:36’49” 作家蔵

古橋悌二の《LOVERS》(1994) は、日本の現代美術史において最も重要な作品の一つであるといえよう。透明な円柱状の空間に投影される人影が、互いに触れ合おうとしてはすり抜けていくその様は、情報の海を彷徨い、他者との真の繋がりを希求しながらも孤独を深める現代人のメタファーとして、制作から30年を経た今、さらに切実な響きを持って迫ってくる。HIV陽性であった自身の死の影の中で制作されたこの作品が放つ光は、失われた命への追悼であると同時に、デジタルな像として生き続ける「永遠の愛」への祈りでもある。

古橋悌二 《LOVERS -永遠の恋人たち (レーザーディスク編集版)》1994 シングルチャンネル・ヴィデオ (カラー 、サウンド) 15’20” 東京都写真美術館

松井と古橋。この二人の作家が提示するのは、私たちが「セカイノコトワリ」を完全に理解することなどできないという事実である。しかし、その「分からない」という淵に立ち続けることこそが、私たちがこの不確かな時代を生き抜くための、唯一の誠実な態度であることを、彼らの作品は教えてくれる。

「コトワリ」の不在を生きるための、しなやかなる航跡の記述

「セカイノコトワリー私たちの時代の美術」展を貫いているのは、かつての近代が信奉した「進歩」や「普遍的真理」といった、単一のコトワリへの決別である。1990年代から現在に至る30年間、日本のアートシーンが描き出してきたのは、むしろ「コトワリの不在」であり、その空白をいかにして個別の物語や身体、あるいは他者との微細な関係性によって埋めていくかという試行錯誤の歴史であったと言える。

20名の作家たちが提示した海図は、時に互いに矛盾し、時に重なり合いながら、複雑な「現在の海」を記述している。毛利悠子が捉える微弱な振動から、笠原恵実子が暴く制度の冷徹さ、そして古橋悌二が託した光の残像まで。これらの多様な表現を一つの空間に共存させることは、国立美術館という制度にとっても、自らが紡いできた歴史を批判的に再定義する挑戦であったはずだ。

本展は、観客に何らかの明確な指針を与えるものではない。しかし、作品一つひとつの背後にある作家たちの徹底した思考と、素材に対する真摯なアプローチ、そして社会の不条理に対する鋭い批評精神に触れることで、私たちは、自らが立っている現在地点がいかに不確かで、かつ可能性に満ちているかを再認識することになる。この30年間の日本の現代美術が示してきたのは、世界が壊れていく音を聴きながらも、その破片を拾い上げ、新たな星座を描き直そうとする人間の、途方もない創造力の記録である。

京都という歴史の街で、あえて「私たちの時代の美術」をこのように提示することの意義は大きい。過去を保存するだけでなく、現在を批判的に記述し、未来への問いを投げかけ続けること。その美術館の使命そのものが、本展の最大の「コトワリ」として、静かに、しかし力強く鳴り響いている。