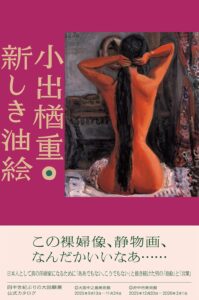

「小出楢󠄀重 新しき油絵」

会期:2025年9月13日~11月24日

会場:大阪中之島美術館

小出楢󠄀重。大阪で活躍したこの画家のことを知っている人はそれほど多くはないだろう。しかし、近代大阪、近年「大大阪」と言われる大阪が活況を呈していた時代を代表する画家であり、日本画、挿絵、装幀、随筆など多彩な才能を発揮したことで知られている。

2025年9月13日から11月24日まで、小出楢󠄀重の四半世紀ぶりという大回顧展「小出楢󠄀重 新しき油絵」が開催されている。内覧会に行くことができず、なかなか見にいくことができなかったこともあり、レビューを書くのも閉幕ぎりぎりとなってしまった。ただし、12月20日から2026年3月1日まで、府中市美術館に巡回される予定だ。

小出楢󠄀重を画家としてどのように評価するのかというのは難しい。挨拶文には「西洋由来の油絵をいかにして描くか―小出が活躍した1920年代の日本では、多くの画家がこの課題に直面しました」「西洋の模倣ではない、日本に根差した油絵を追求した画家であり、その作品は日本近代洋画の一つの到達点を示すものとして高く評価」「日本人女性の裸身を魅力的に表現し、楢重芸術の真骨頂とされる裸婦像」と紹介されている。

1920年代において、いまだ西洋画では裸婦像にリアリティがあったかもしれない。小出は東京美術学校を卒業後、1919年に二科展に初出品した《Nの家族》で樗牛賞を受賞し、32歳で画壇にデビューする。1921年から1922年にかけて渡欧。1931年には43歳で急逝しているので、画家として大々的に活動したのはわずか10年余りに過ぎない。

1919年から1939年まで、第一次世界大戦後と第二次世界大戦勃発までの間をいわゆる「戦間期」というが、なかでも1929年の世界大恐慌が起きるまでの間、特にアメリカで好景気で「狂騒の20年代」と称された。一方日本では、第一次世界大戦で被害をうけなかったために大戦景気となったが、終戦後は戦後恐慌が始まり、1923年の関東大震災によって震災恐慌、1927年には金融恐慌が起るなど、決して景気がよかったわけではない。それでも、震災の影響で経済的な拠点が一時的に移った大阪では、様々な文化が花開いた。1920年代は、1925年に市域を拡張し人口日本一となって「大大阪」と称された時代であり、小出はその象徴的な芸術家でもある。

1923年、二科会会員となった小出は第10回二科展を、黒田重太郎、国枝金三と共に準備を行っていたが、開幕初日に関東大震災が起きて中止となる。東京滞在中に二科展を巡回する案が持ち上がり、作品と共に貨物船で神戸に帰還。その足で大阪朝日新聞社の後援を取り付け、大阪・京都・福岡の三都市の巡回展を成功させている。その後、鍋井克之も加わり、1924年4月、日清生命ビル(日清生命保険株式会社大阪支店)の4階に、私設の洋画学校、信濃橋洋画研究所を開設した。公立の美術学校のなかった大阪の洋画教育の拠点となった。

小出が、急速に都市化する大阪の風景を描いたのが《街景》(1925)である。これは1923年に建設された堂島川の畔、大江橋北詰にあった、御堂筋沿いの堂島ビルヂングの高層階、おそらく7階と8階にあったホテルの一室から描いたものである。堂島ビルヂングはアメリカ在住の建築家、妻沼岩彦が原案を担当し、後に武田五一が顧問となり、竹中工務店の鷲尾九郎の実施設計によって建てられた高層オフィスビルである。大阪における鉄筋コンクリート造の最初期の建築で、地上9階地下1階、市街地建築物法、いわゆる「百尺規制」によって建てられた高さ百尺(約31m)の最初のビルであり、御堂筋のスカイラインの原点となった。

《街景》(1925) 大阪中之島美術館蔵

《街景》は、大阪城とは反対側の、西を向いており、手前のドーム屋根は福徳生命保険ビル、奥には大阪医科大学附属医院(後の大阪帝国大学医学部附属病院)、対岸の中之島には、ファサードが残る大阪ビルディング(現・ダイビル本館)や大阪朝日新聞社屋も描かれている。その先の大阪帝国大学医学部跡地に大阪中之島美術館が建てられる。小出は、百貨店の屋上からの展望を好み、近代らしい顔つきは、北と西にあり西方の煙突と煙は素晴らしいと記している。しかし、東南は徳川時代の家並、「驚くべく黒く低い屋根の海」でありあまりいいものではないと述べている(『めでたき風景』)。つまり明らかに古いものは悪く、新しいもの、工業的なものを良いものと考えていたといってよい。

1921年から22年にかけてヨーロッパに滞在したことで、油彩画が西欧の歴史と伝統、その地域特有の生活習慣と不可分であると感じ、帰国後は生活スタイルを洋式に改めている。和室で裸婦を描くことに困難を感じ、1926年には芦屋に転居し、洋風のアトリエを構えている。現在そのアトリエは、芦屋市立美術博物館の敷地内に復元されている。

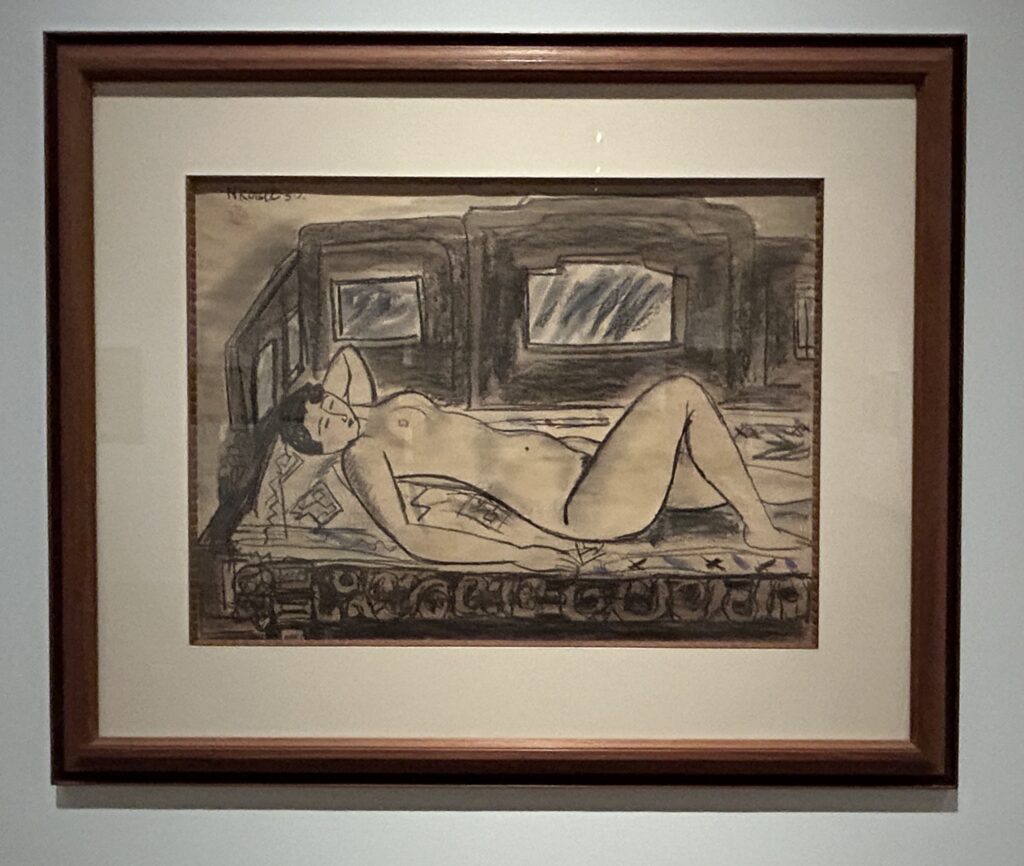

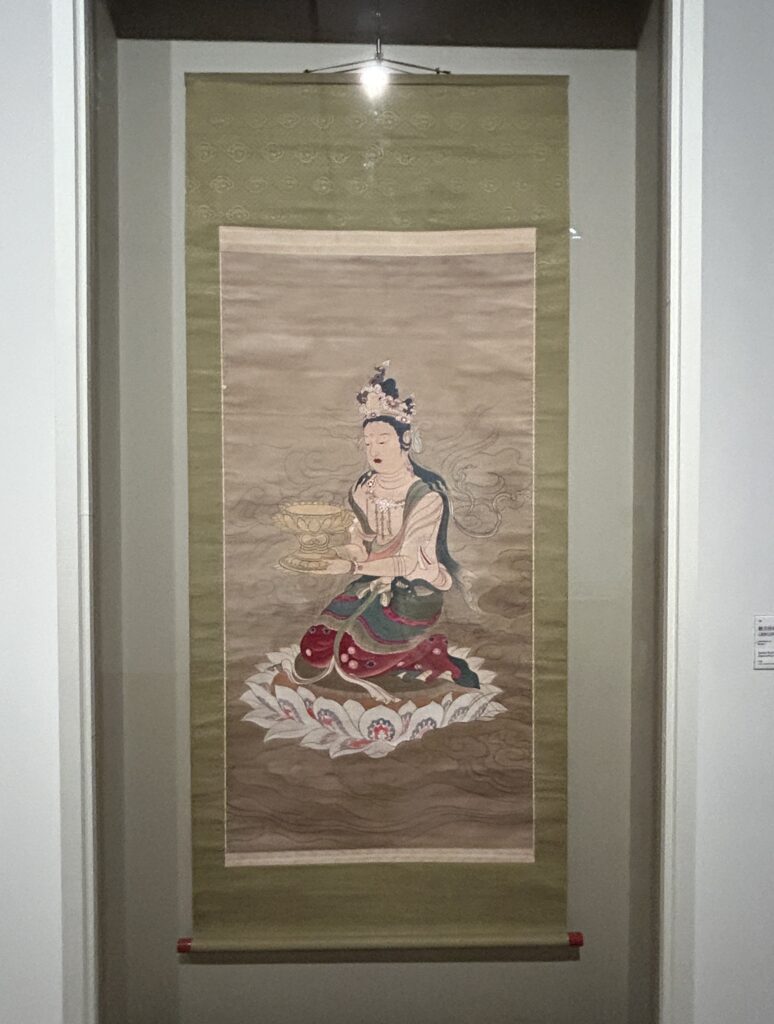

一方で、日本の女性の肉体が、白人女性と異なるため、日本女性のフォルムや肌の質感を、西洋の伝統のように理想化されたものではなく、ある種のリアリティを維持しながら、単純化しその魅力が際立つように描いている。それは、1920年代のパリで墨や筆、日本画の技法を駆使して、「乳白色の肌」「乳白色の下地」と称されたマチエールをつくりだして国際的に評価された藤田嗣治と対照的といってもよいかもしれない。小出と藤田は同世代であり、東京美術学校に藤田は洋画、小出は洋画を落ちて、日本画で入学している。交流の記録はないが、全く面識がないということはないだろう。

理想というのは、人間は神の似姿としてつくられた、というキリスト教的な世界観による。ロマン主義や写実主義、印象派によってそれらは、非理想的、俗化していくのが特徴であるが、カウンターとして機能する。しかし日本の世界観の中に、神を起源とする理想的な裸婦像はない。だから現実に見たものの魅力を西洋的な技法を応用して、理想的な美ではない非均整的な美として表現することになる。

しかし、西洋人が非西洋人を描くといった、ゴーギャンのようオリエンタリズムでもない。非西洋人が自分たち自身を西洋的技法で描くといったことは、当時、日本がもっとも先駆けていたことである。しかし、その先に何があるのか? 何もないのか。この時は誰もわかっていなかったろう。しかし、どこにいくのかわからないことを小出は真剣に向かい続けた。これが藤田であったなら、西洋の裸婦像の伝統に沿いながら、それでいて彼らがやってない、できない方法を日本の技法の中からもってきて西洋人では誰もできなかったマチエール、質感を表現する、といった明確な戦略があり、それをもって勝負し成功した。それは狙ったものである。

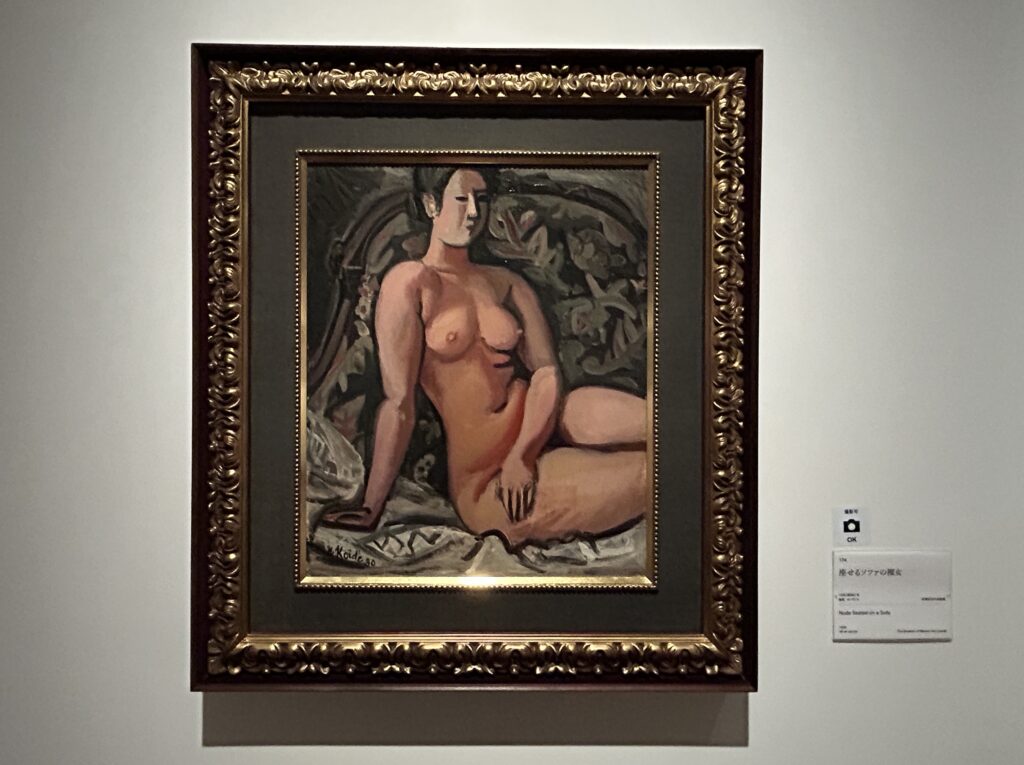

《座せるソファの裸女》(1930) 茨城県近代美術館蔵

しかし、小出には藤田のような国際的な戦略はなかったただろう。しかし、「新しき日本へ新しき花を発祥させるには根のない木を植えてはいけない」(『油絵新技法』)と記しているように、単なる表現ではなく、文化として根付かないと駄目であることはわかっていた。だからこそ率先して、新しい洋風の生活スタイルを取り入れると同時に、日本的な裸婦像をモデルとしたといってもいいかもしれない。

《支那寝台の裸女》(1930) 大阪中之島美術館蔵

小出と深い交流のあった谷崎潤一郎は、西洋文明の恩恵を十分に受けつつ、それでいて西洋化の欺瞞や日本文化の特異性を見出して文学や『陰影礼讃』のような随筆を残した。それは今日、世界中に翻訳され、影響を与え続けている。

谷崎は「東洋の婦人は、容態の美、骨格の美において西洋に劣るけれども、皮膚の美しさ、肌理の細かさにおいて彼らに優っていると云われる」「手ざわりの快感においても(少なくともわれわれ日本人に取っては、)東洋の女が西洋に優っていると言いたい」と述べている(『恋愛および色情』)。

今このようなことを公言しようものなら顰蹙(ひんしゅく)をかうだろうが、当時の一般的な認識だったのかもしれない。また、「われわれ(は)とても昔から肌が黒いよりは白い方を貴いとし、美しい」としてきたけども白人の白さとは違うと述べる。そして、「日本人のはどんなに白くとも、白い中に微かな翳りがある」「露出している肉体あらゆる部分に濃い白粉を塗っているのだが、それでいてその皮膚の底に澱んでいる暗色を消すことができない」と続ける。だからこそ「明るい大地の上下四方を仕切ってまず陰翳の世界を作り、その間の奥に女人を籠らせて、それをこの世で一番色の白い人間と思い込んでいたのであろう」と結論付ける(『陰影礼讃』)。つまり日本家屋の暗さは、日本女性を引き立てるためにあった、という谷崎ならではの推測をしているのだ。

近代の日本画においては、舞妓は代表的なモチーフで、白粉は胡粉で描かれていた(実は我々は藤田嗣治も白人女性の肌を胡粉で描いたと考えている)。しかし、それは谷崎のように、暗い部屋とのコントラストによってより強調される。小出はそのような暗い部屋ではなく、むしろ自然光が燦燦と入る西洋風のアトリエで裸婦を描き、そこには赤みが差している。そのような従来の日本の女性像、女性を美しく見せるやり方とは真逆の方法で、女性の美しさを表現しようとしたのだ。それは今日の日本の女性の描き方においても参考になる部分はあるだろう。

《支那寝台の裸女》(1930)

《観音座像(高野山阿弥陀二十五菩薩来迎図模写)》(1908) 大阪市立美術館蔵

一方で、油絵のみならず、日本画や挿絵、装幀、コンテ、ガラス絵のような形態を単純化する線に独特な魅力があるように思える。それは日本画、西洋画、商業美術、工芸品を超える線である。小出の中に新しさがあるとしたら、その線においてではないか、と思えるのである。その意味で、逆説ではあるが、「油絵」ではない多くの作品を集めていることで、小出の「油絵」の新しさにも気付けるのではないか。

※油絵に加えて、日本画や挿絵、装幀、コンテ、ガラス絵などの作品は下記のカタログを参照されたい。