会場風景

入江早耶「カガヤク日常ノ微塵」 展

会期:2025 年 10月 4日(土)− 11月 15日(土)

開廊時間:12:00–18:00

休廊日:日・月・祝

会場:東京画廊+BTAP(東京都中央区銀座8-10-5 第4秀和ビル7階)

現在、銀座の東京画廊で、現代美術家・入江早耶の個展「カガヤク日常ノ微塵」が開かれている。

入江は、1983年に岡山県で生まれ、2008年に独ベルリンのヴァイセンゼー美術大学に交換留学した後、2009年に広島市立大学大学院芸術学研究科の博士前期課程を修了した。現在は広島を拠点に活動し、ほぼ毎年国内外で個展を開くと共に、グループ展や芸術祭に精力的に出品している。東京画廊での個展は、2013年の第1回目に続く2度目である。

アーティストとしての入江は、消しゴムを使った作品で注目されている。彼女の代表的な作風は、平面の画像を消しゴムで消し、その消しカスで元の画像を立体化することである。

誰でも、描かれたり印刷されたりした画像を消しゴムでこすり消すと、その画像の色が消しカスに写し取られることは経験的に知っている。また、消しゴムを大量にこすった時に生じる消しカスを、こね合わせて丸めたり何かの形を作ったりして遊んだ経験は誰でも一度はあるだろう。

しかし、そうした着色された消しカスをある種の「粘土」として本格的に芸術作品を制作しようと考えたのは、おそらく入江が世界で最初である。誰でも思いつけるのに実際には思いつけない点で、正に「コロンブスの卵」の作風といえる。入江は、この手法を大学の卒業制作から既に20年以上続けているという。

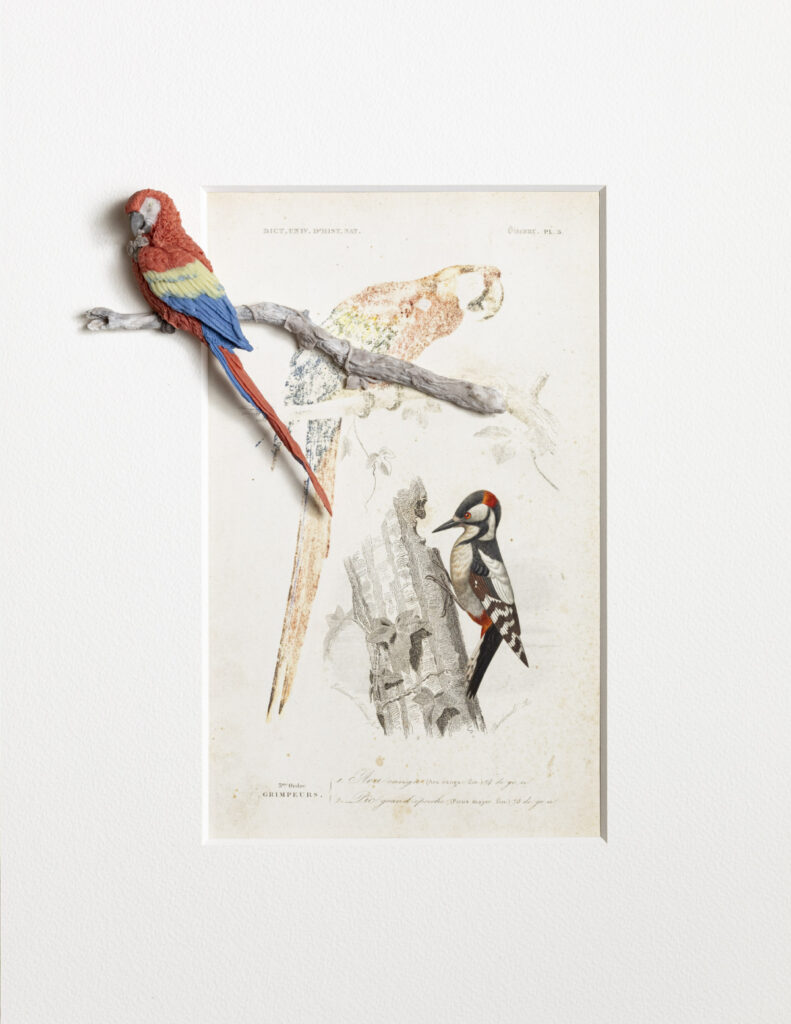

入江早耶《バードダスト(コンゴウインコ)》2025年

画像の消しカスで立体化された形体が、その画像部分を白く消し抜かれた元の画像と並べて置かれると、まるで平面から抜け出したように錯覚される。入江の作風は、まずそこが理屈抜きに面白い。その面白さは、世代や国境を超える普遍的な分かりやすさを持っている。

また、入江の立体作品は、消しカスでできているとは思えないほど精緻である。その超絶技巧は、立体作品単体でも充分に鑑賞に堪える。「消しカスアート」というアイディア自体は誰でも思いつけても、誰もがここまで緻密に作り上げられる訳でない。

さらに、そうした立体は、元の画像と並置されるとコンセプチュアルな面白さを生む。そこには、平面の「二次元」と立体の「三次元」を自由に往還する次元移行の感覚がある。また、空間上の「不在」と「存在」、時間上の「過去」と「現在」といった対比も感じられる。

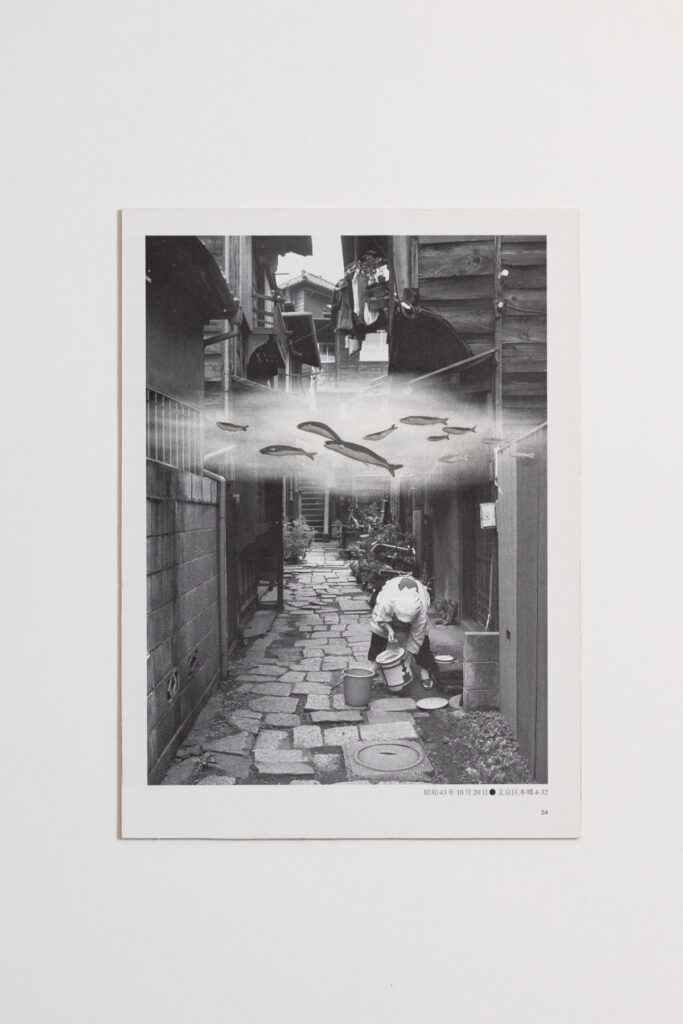

何よりもまず、元の画像と新たな立体の関係は鑑賞者に自ずから何らかの物語を読み込ませる。それが、鑑賞者の心に潤いをもたらす。

入江早耶《バードダスト(コニロストレス)》2025年

入江の作風のもう一つの顕著な特徴は、ユーモアである。元々、画像を消しゴムで消すこと自体が何か「イタズラ」を思わせるところがある。また、元の画像を消しカスで真面目に立体化するのも何となく滑稽味がある。

さらに、作品タイトルの多くは「××ダスト」と題され、通常結び付かないものに「ダスト」が接尾語のように加わり、お堅い学術用語のようにもおどけた造語のようにも感じられる。そこでは、素材がチープな消しゴムの塵カスであることは隠されず、むしろカタカナ語のような格好良さで提示されている。

そして、取り上げられる造形上の主題は、ある程度ポピュラーで知名度のあるものが選ばれている。造形自体は少しデフォルメされており、和やかな笑いを誘うところがある。その点で、美術史上これらの作品は、ポップアートの一分野であるソフト・スカルプチャーの系譜に位置付けられるかもしれない。

入江早耶《東京物語(さんま)》2025年

ただ、こうした形式上の特徴だけならば、日本では入江だけでも、ひょっとすると世界中のどこかには入江の他にも同じ「消しカスアート」に取り組むアーティストがいるかもしれない。しかし、たとえそうであっても、入江の作品は確固とした独自性を保ち続けるように思われる。それは、彼女が現代日本のアーティストとして自らの文化的伝統に根差した表現を行っているからである。具体的には、その文化的伝統とは「アニミズム」である。

入江自身は、消しカスを用いた画像の立体化作業を「召喚」と呼んでいる。「消すことによって、そこに宿った魂が出てくるような“召喚する”イメージで作っています[1]」。

元々、絵画では思い描いたものを可視化できる。それは、支持体上の画材の視覚情報を脳内で映像として結ぶ「仮象」という形であるが、少なくとも思い描いたものを絵画という実体としてこの世に存在させられる。

そうした画像を消しゴムで消し取り立体化することは、対象を仮象ではなく実在させることである。つまり、対象は視覚上の虚像ではなく、物質性を具えた触覚上の実体となる。

ここで重要なことは、もしその最初に描き出される画像が鳥等の生物であれば、それをまるで生きているように描けることである。その意味で、絵画は既に静画でも、文字通り対象に魂(anima)を吹き込む「アニメーション(animation)」といえる。

また、もし生きているように描かなくても、描かれた生物はそれだけで時と共に自ずから魂を持つように思われる。もちろん、それは実際には錯覚に過ぎないのだが、鑑賞者の主観にとってはリアリティを持つ。

そうした生きているような描かれた生物の色を消しゴムで写し取ることは、対象の持つ魂を写し取ることに通じている。魂は物から物へ転移できるというのが、日本人の伝統的な魂の捉え方である。

同様に、立体においても、もしそうした消しカスを用いて造形される像が鳥等の生物であれば、それをまるで生きているように形作ることができる。

また、もし生きているように形作らなくても、生物の形をした立体像には時と共に自ずから魂が宿るように感じられる。実際に、古い動物のぬいぐるみや人型の人形に生命が宿っているような感覚は、日本人ならばある程度誰にでも分かるだろう。

これらのことから、生物の画像の消しカスで形作られたその立体像には、何重にも魂が宿っているように感受される。入江自身は、こうした形が変わっても魂が一貫しているあり方を「輪廻転生」と捉えているようである。「輪廻転生という言葉は、私が創作を行っていく中で、今のところ一番しっくりくる言葉だと思っています」[2]。

入江早耶《烏賊十手観音ダスト #1》2023年

ここで興味深いのは、絵画では現実には存在しない架空の事物も描き出せることである。例えば、神仏を描く聖像画等である。神社や寺院で頒布される護符を典型として、そうした聖なる存在を描いた絵画にはその対象が持つ超常の力が備わるように感じられる。

そして、対象の色を写し取る消しゴムは、やはり描かれた聖なる存在が持つ超常の力を写し取ることに通じている。超常の力は念を込めることで物から物へ転移できるというのが、日本人の伝統的な霊力の捉え方である。

そもそも、聖なる存在を形作った立体像には時と共に自ずから超常の力が宿るように感じられる。実際に、古い神像や仏像には何となく手を合わさなければならない感覚は、日本人ならばある程度誰にでも理解できるだろう。

これらのことから、やはり聖なる存在の画像の消しカスで形作られたその立体像には、何重にも超常の力が宿っているように感受される。

実際に、入江の取り上げる造形上の主題は、生物を基調とし、神仏が多いのが特徴である。少なくとも、クレス・オルデンバーグのソフト・スカルプチャーのようなハンバーガーや什器のような人工物は少ない傾向がある。そこには、森羅万象に魂とその霊力が宿るとする日本の伝統的なアニミズムの心性が見て取れよう。

ただし、そうしたアニミズムの心性といっても、入江の場合はオカルト的な怖さは全くない。それは、あくまでも素朴な民間信仰のレベルであり、その作品も純朴な「民衆仏」のようなものである。それは、崇高さよりも親しみ深さを重視し、広く庶民のために仏像を彫り続けた円空の木彫仏に一脈通じるところがある。

入江の神仏をモティーフにする作品は、その造形上の細部へのこだわりが「神」を宿らせることに寄与している。その一方で、その造形上のコミカルさは過度な深刻さや堅苦しさからの救いにもなっている。そして、消しカスという「最も俗なるもの」から神仏という「最も聖なるもの」が出現するダイナミズムを内包している。

参考 入江早耶《カンノンダスト》2011年

参考 入江早耶《青面金剛困籠奈ダスト》2020年

入江の初期の代表作の一つに、2012年に資生堂ギャラリーで行われた「第6回 資生堂アートエッグ」で受賞した《カンノンダスト》(2011年)がある。この作品は、2011年の東日本大震災を受けて、人々を苦しみから救済する観音菩薩の画像を掛軸から消しゴムで消し抜いて、その消しカスを立体化したものである。

また、2021年に筆者がキュレーションした現代京都藝苑2021「悲とアニマⅡ~いのちの帰趨~」展では、入江には第一会場の両足院(建仁寺塔頭)に《青面金剛困籠奈ダスト》(2021年)を出品してもらった。この作品は、2020年の新型コロナ禍を受けて、元々は疫病を流行らせる鬼でありながら疫病から人を守る神となった青面金剛にマスクを持たせて「消しカスアート」として作品化したものである。

これらは、天災・人災の続く苦難の時代に神仏に精神的な癒しを求める人々の集合的無意識を現代美術において代弁した作品と見なせる。本展に出品されている新作シリーズもまた、この流れに位置付けられる。

まず、「バードダスト」シリーズは、図鑑から美しい鳥達を抜き出して「消しカスアート」化したものである。ここには、心の癒しを大自然に求める日本美術の伝統的な「花鳥風月」モティーフの現代的再生が感じられる。

また、「東京物語」シリーズは、昭和期の都市写真を素材にして連想を造形化した「消しカスアート」である。ここでは、共同体的な一体感の残っていた平和で安穏な時代へのノスタルジーが感受される。

さらに、「烏賊十手観音ダスト」シリーズは、食物の流通用の段ボール箱を枠にし、消しカスと樹脂粘土を用いて野菜等を手に持つ烏賊を観音に見立てて鎮座させた作品である。ここには、日々消費される食材への感謝の気持ちが看取される。

ここで重要なのは、入江が神仏をモティーフにするといっても、迷信への退行を目指している訳ではないことである。そうではなく、それは合理的思考や科学技術が過度に暴走する時代に、聖なる存在に対する畏怖の感情を呼び起こし、人間の限界を知り、物質的欲望に歯止めをかけ、精神的幸福を再考しようとする試みといえる。それは、「世界の脱聖化」を推進したモダニズムの行き詰まりに対する「世界の再聖化」としてのポストモダニズムの思想潮流に位置付けられる。

入江早耶《木土偶地蔵ダスト #4》2024年

この延長線上で、本展では新展開として、入江は何かを写し取るのではない立体像も制作している。この「木土偶地蔵ダスト」シリーズでは、消しカスだけではなく樹脂粘土や木粉粘土も用いられている。

危機の時代には、より根源的で生命的なものが求められる。近年、それは日本では「縄文ブーム」として現れている。縄文造形のアートとしての評価は、1952年に岡本太郎が「縄文土器論」で先鞭を付けた。なお、入江は2009年に岡本太郎現代芸術賞に入選している。

入江早耶《木土偶地蔵ダスト #18》2024年

ここで入江が目指しているのは、技術的な完成度ではなく生命的な初期衝動であり、身近な幸福に対する祈りと感謝である。

元々、彫刻は――例えば記念碑がそうであるように――何かを永久に顕彰しようとして作られる非日常的なものである。しかし、彫刻の中でも生物を象る彫刻は――例えば土偶や埴輪や地蔵がそうであるように――まず日々の素朴な祈りや感謝の気持ちを造形に込めたものであろう。それは、今も昔も変わらない。変わるのはただ、入江が現代日本のアーティストとして、日常的に私達に福徳をもたらしてくれるスターバックスやヤマト運輸を取り上げる点である。

これらは、消費社会における記号情報がいかに私達にとって自明で自然なものになっているかも改めて意識させてくれる。いずれにしても、キラキラと輝き私達を幸福にしてくれるものが日常生活の中に数々あるのは間違いない。本展「カガヤク日常ノ微塵」は、それらをユニークな形で私達に思い起こさせてくれる。

入江早耶《木土偶地蔵ダスト #14》2024年

[1] 【入江早耶】消しゴムで消した跡に宿る魂に、再び姿を与える――注目アーティストfile.29|カルチャー|ELLE[エル デジタル]

[2] 消しカスがアートに変身! “二次元と三次元をつなぐ”現代アーティスト・入江早耶 | TECH+(テックプラス)

(画像は全て作家及び東京画廊提供)

【関連論考】