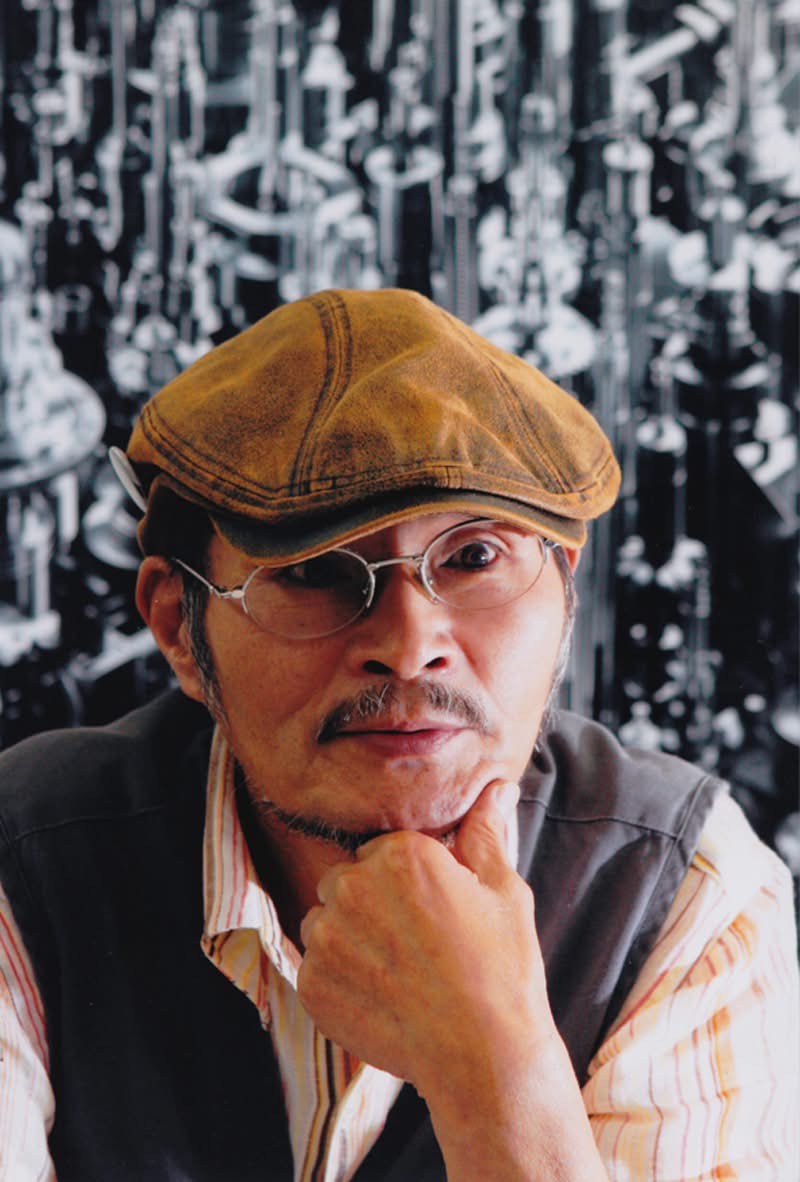

講師:榎忠(アーティスト)

【ARTS STUDY 】

◾️Artist ゼミナール 榎忠 第1回

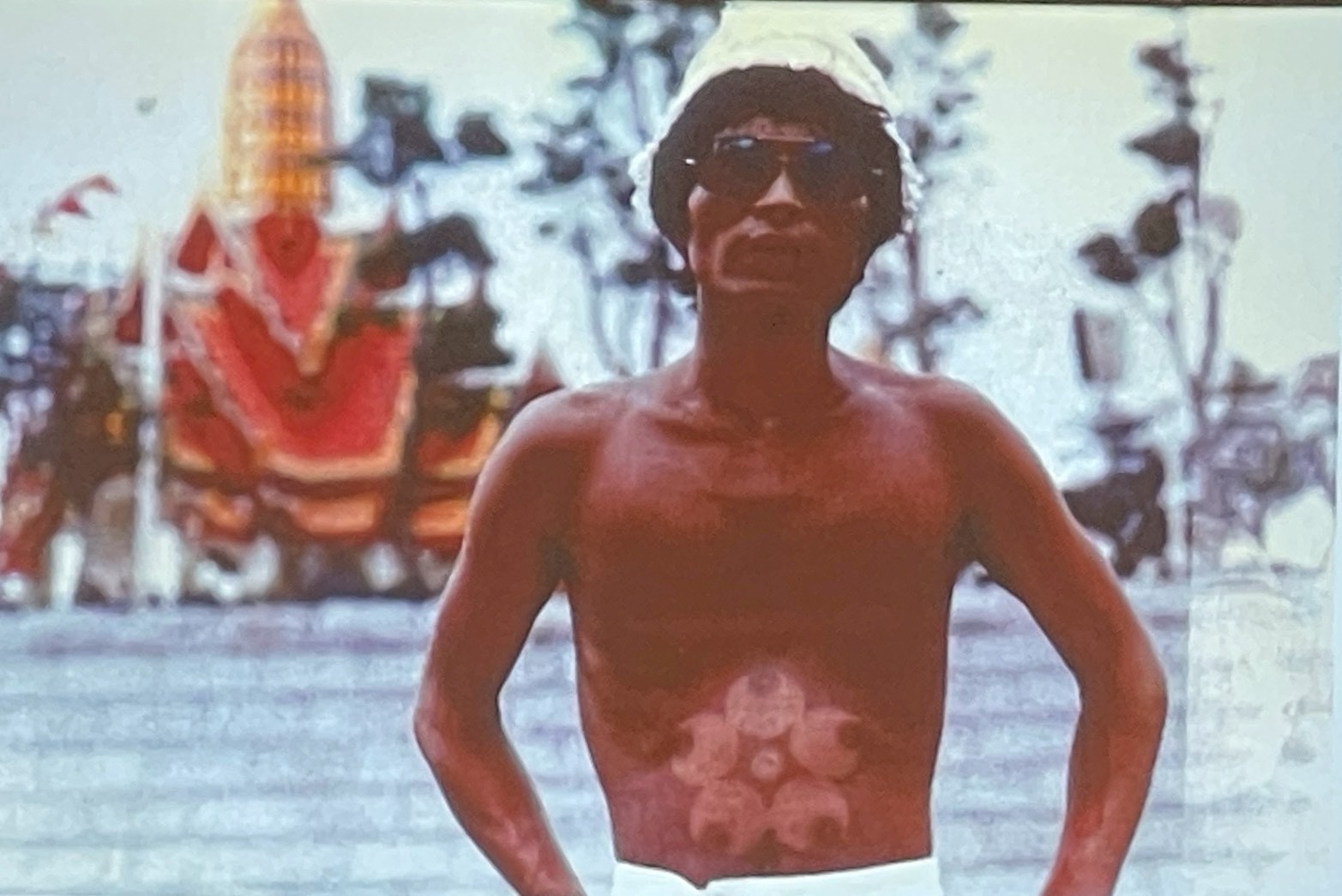

「裸のハプニング」1970年 26歳

日時:2025年10月10日㈮ 19:00〜20:30

講師:榎忠(アーティスト)

会場:KOBE STUDIO Y3

体に万博のシンボルマークを焼きつけ、街頭に現れる。大阪で日本万国博覧会が開催された1970年、8月2日に日本で初めての歩行者天国が六大都市で一斉に実施された。その当日、榎は、腹部と背中に直径約15cmの万博マークの日焼けの跡をつけ、白いふんどし姿で東京・銀座の歩行者天国を歩くというハプニングを行った。しかし、当時は学生運動が盛んだったため警察の取り締まりが厳しく、10分も経たないうちに騒乱罪で逮捕された。公害問題への配慮を理由に歩行者天国ができたその一方で、万博のために買収された田んぼの真ん中に突如現れた宣伝用の万博マークを目にした榎は、企業や国が参加する大規模で得体の知れない「祭り」に対して違和感を覚えたという。人間にとって「祭り」とは何かという疑問を抱き、自然と共にあるべき「祭り」本来のあり方を自分に植えつけるため、4月から4ヵ月間、毎日30分間太陽の光を浴びて自身の体に直接、万博マークを焼きつけたのだった。銀座でのハプニングの後、一躍有名になった榎は、当時としては珍しかった缶コーヒーの雑誌広告でモデル出演を行ったこともある。それまで絵画を中心に制作をしてきた榎が、今までとは異なる「行為」という手法にまで、表現の幅を広げるきっかけとなった作品。

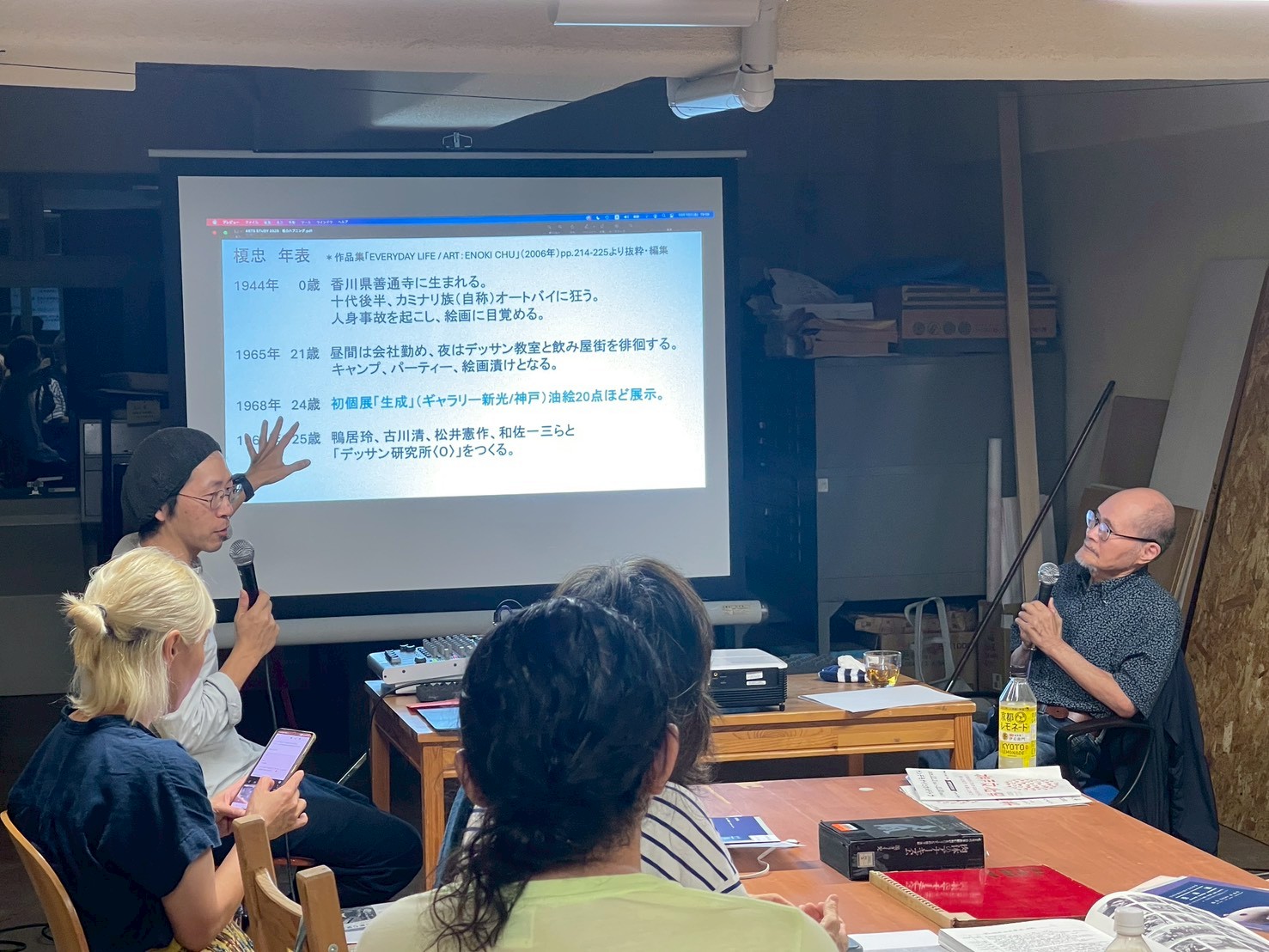

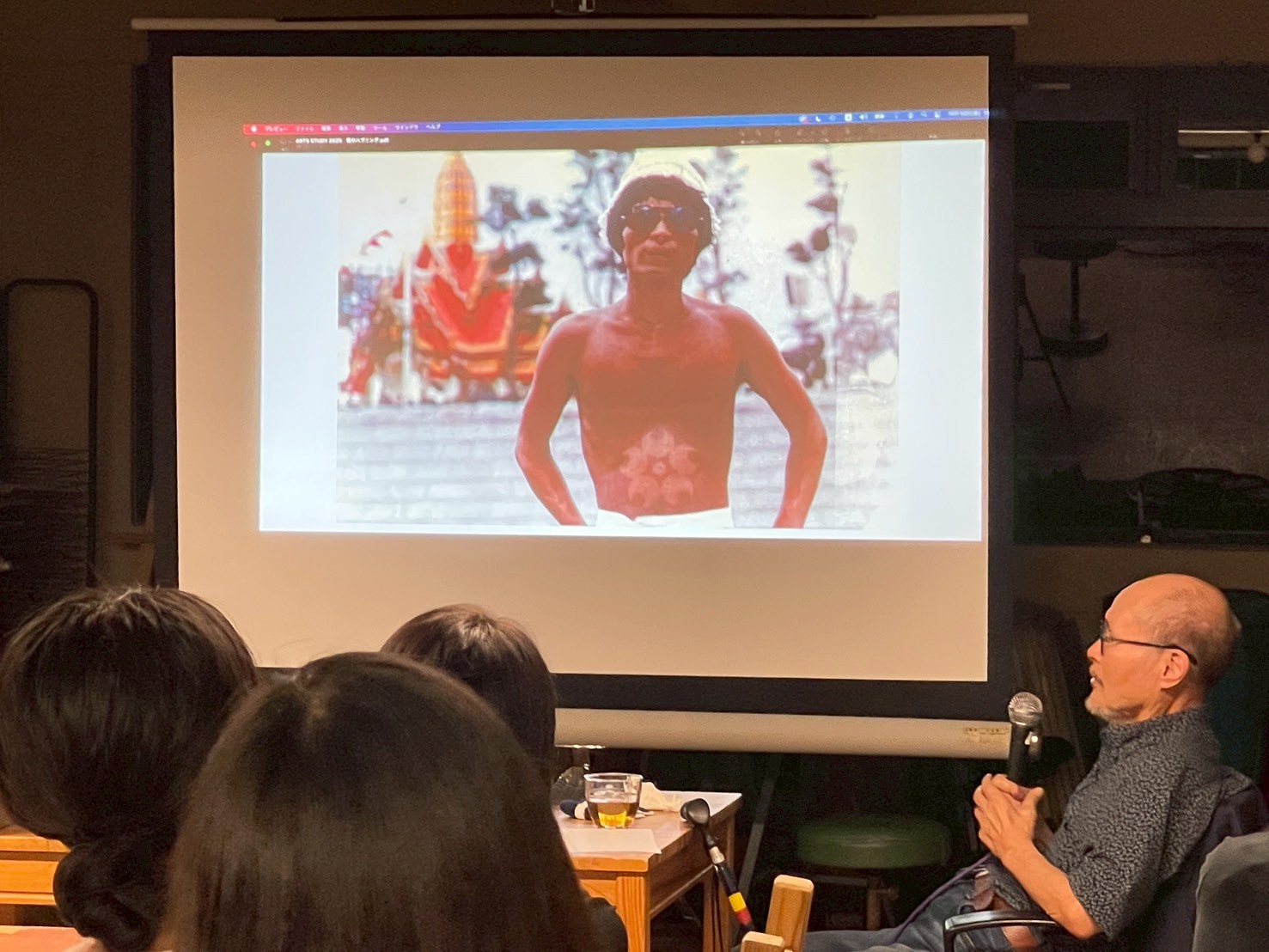

2025年10月10日、神戸のCAP STUDIO Y3。アートを多角的に学ぶためのプログラム「ARTS STUDY 2025」の一環として開催された「Artistゼミナール 榎忠」の第1回が開催された。ベテランアーティストのキャリアから一つの作品に焦点を当て、深く掘り下げるというこの企画。その記念すべき初回に選ばれたのは、日本の現代美術史に伝説として刻まれるパフォーマンス、1970年の《裸のハプニング》である。会場にはアーティスト本人である榎忠氏を迎え、聞き手はARTS STUDYディレクターの山下和也氏(以下、山下ディレクター)が務めた。集まったのは、アートファン、同業の作家やギャラリスト、そして作家を長年見守ってきたであろう人々。これから何が語られるのかという知的な期待感と、生ける伝説を前にした少し高揚した空気が混じり合う独特の雰囲気のなか、ゼミは静かに始まった。

なぜ、一人の青年が裸で銀座を歩いたという半世紀以上前の行為が、今なお私たちを惹きつけてやまないのか。それは単なるスキャンダラスな事件ではなく、時代精神とアートの本質を貫く、鋭利な問いを内包していたからに他ならない。本レポートでは、この日のゼミで語られた榎忠氏自身の言葉を手がかりに、その行為の深層へと迫っていく。

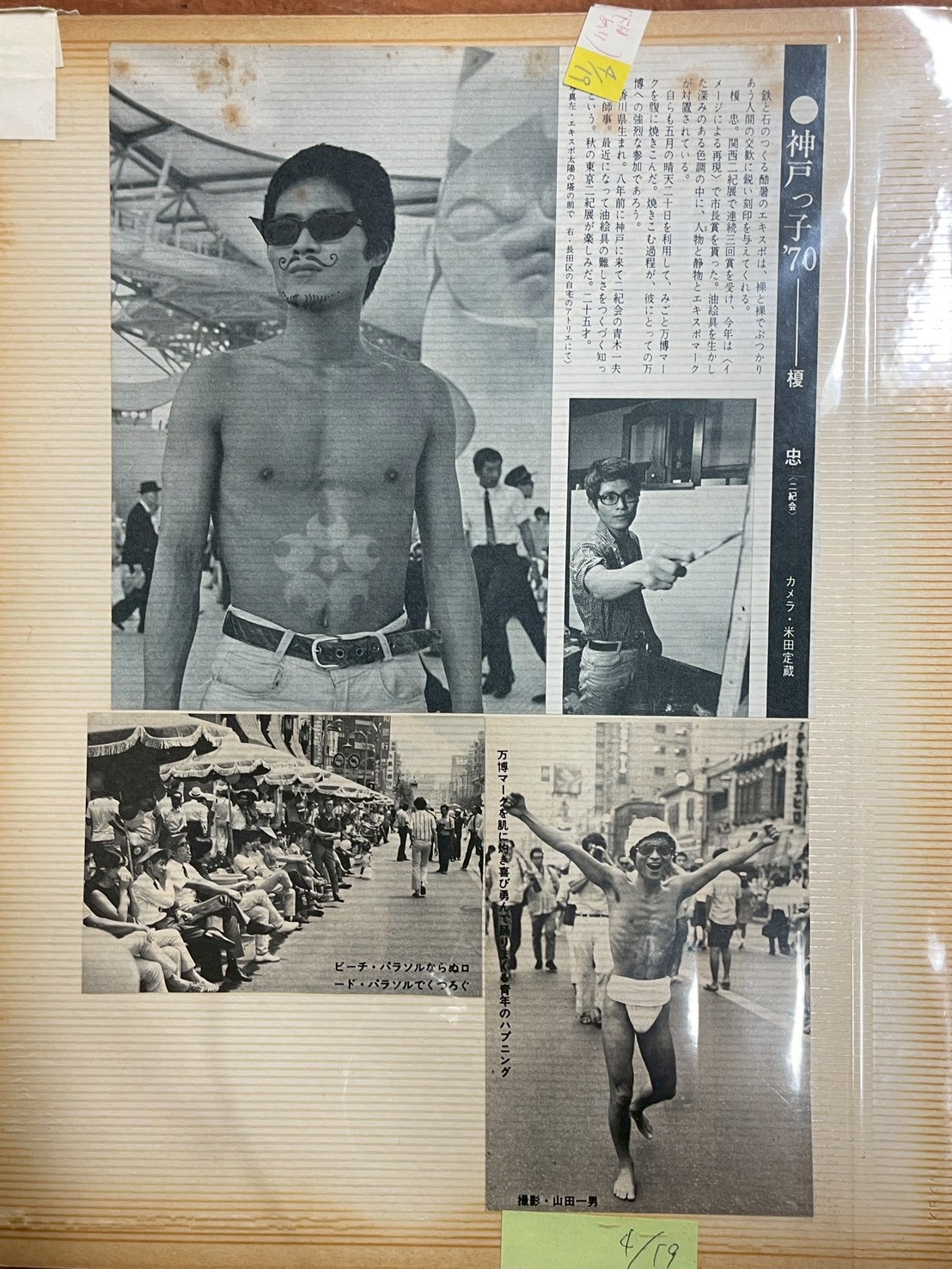

榎忠 《裸のハプニング》1970年 撮影:米田定蔵 ©Chu Enoki

伝説の幕開け、1970年銀座。身体ひとつで時代に投じられた一石

ゼミの冒頭、スクリーンに映し出されたのは、サングラスをかけ、口ひげを描き、腹部に日焼けで描かれた万博マークを晒す若き日の榎忠の写真だ。当時26歳。あまりにも有名なこのイメージは、しかし、1970年8月2日に銀座の歩行者天国で実行された最初の《裸のハプニング》そのものではく、後にUCC缶コーヒーの広告モデルとして万博会場で撮影されたものだ。実は、銀座での行為を記録した写真はほとんど残っていない。この事実が、まず私たちに重要な問いを投げかける。私たちは《裸のハプニング》という「作品」を鑑賞しているのか、それとも語り継がれてきた「伝説」に触れているのか。このゼミは、その伝説の核心に作家自身の言葉で迫る、貴重な機会となった。

生身の身体で時代に突きつけた「表現」の根源《裸のハプニング》

《裸のハプニング》とは、1970年の大阪万博開催に合わせ、榎が自らの腹部に太陽光で万博マークを焼き付け、ふんどし一丁で銀座の歩行者天国を歩いたパフォーマンスである。この行為は、単に裸になるという奇抜さだけではない。国家的な祝祭(万博)と、公害対策として生まれた都市空間(歩行者天国)という、時代の象徴的な二つの要素が交差する地点で、作家の「生身の身体」という最もプライベートなメディアを用いて行われた点に、その重要性がある。それは、社会への批評であり、祭りへの参加であり、そして何より「表現とは何か」という根源的な問いを、自らの肉体をもって突きつけた事件であった。

講座の様子。左奥 ARTS STUDYディレクター山下和也氏、右 現代美術家 榎忠氏

作家自身の言葉で辿る軌跡 — カミナリ族からハプニング実行まで

ゼミは、榎忠の朴訥(ぼくとつ)としながらも核心を突く語りによって、聴衆を1970年の世界へと引き込んでいった。彼の言葉を再構成することで、あの伝説的なパフォーマンスが生まれるまでの軌跡を追ってみよう。

1)反骨の画家、カミナリ族から二紀会への道

榎忠は語る。「10代はカミナリ族でオートバイに乗っとった。事故を起こして、絵画に目覚めるんや」。香川県善通寺市に生まれ、神戸で青春時代を過ごした榎は、美術大学ではなく、工場の工員として働きながら独学で絵を描き始めた。彼の芸術の原点は、制度化された美術教育の外にあった。関西二紀会展で連続受賞を果たすなど、画家として将来を嘱望される存在であったが、彼の内面では既存の絵画表現に対する違和感が膨らんでいた。

2)制度への違和感と平面を越える表現への渇望

二紀会という団体に所属しながらも、当時の榎は「好きな絵を描いたら二紀会には通らない、入選しないの」とジレンマを抱えていた。彼にとって、個展は「二紀会に出せないような作品」を発表する実験の場だった。当時彼が描いていたのは、フェルメール(光の描写で知られる17世紀オランダの画家)を彷彿とさせる緻密な室内画や、原爆後の世界を思わせるシュールレアリスティックな風景画。驚くべきことに、万博マークを腹に焼き付けていた時期でさえ、彼はキャンバスに万博マークを描き込んだ絵画を制作している。この頃から、既存の美術制度の枠組みから逸脱しようとするエネルギーと、絵画という二次元の平面では表現しきれない、もっと直接的で、生々しい表現への渇望があった。その二つが、彼の内部で激しくせめぎ合っていたことがうかがえる。

3)「意味をなくす」ためのハプニング

《裸のハプニング》という名称について、榎は独自の哲学を語る。「僕らは何もかもを含めてイベントとかハプニングと言ってたんだけど、あんまりそれは意味がないと思う。意味とか、価値とか行為とか、どうしたらいいのか、そういうのをなくしてしまうのがハプニングみたいなものだって思う」。さらに彼は、「時間や場所を決めつけてやらない、突如やり始める、そういうやり方でやっていた」と付け加える。彼の言うハプニングとは、計画性と偶発性、個人的衝動と社会的文脈が奇妙に同居する、定義不能な行為そのものを指していた。

《裸のハプニング》の着想は、1970年の大阪万博に対する素朴な違和感から生まれた。「大阪でやっている万博は企業の万博で、僕らのは祭り、遊び」。彼は企業や国家が主導する巨大な「祭り」と、自分たちの身体感覚に基づいた本来の祭りとの差異を敏感に感じ取っていた。その違和感を表現するため、彼は自らの身体をメディアとすることを選ぶ。そのプロセスは、彼の言う「突如やり始める」という言葉とは裏腹に、驚くほど計画的かつ執拗であった。

4)太陽のエネルギーを身体に刻印する4ヶ月間の儀式

会社の昼休みの時間、4ヶ月間にわたって毎日30分、道端で身体に万博マークの型紙を当てて太陽の光を浴び続けたのだ。助手が付き添い、型がずれないように糊で貼り付けたというエピソードは、どこかユーモラスでさえある。これは単なる日焼けではない。太陽のエネルギーを自らの身体に取り込み、時代のシンボルを刻印する一種の儀式であった。「太陽を大事にしたんです」という彼の言葉は、この行為が自然との交感という側面を持っていたことを示唆する。この長期間にわたる行為は、一過性のパフォーマンスではなく、日常の中に非日常を刻み込む持続的な実践であったことを物語っている。

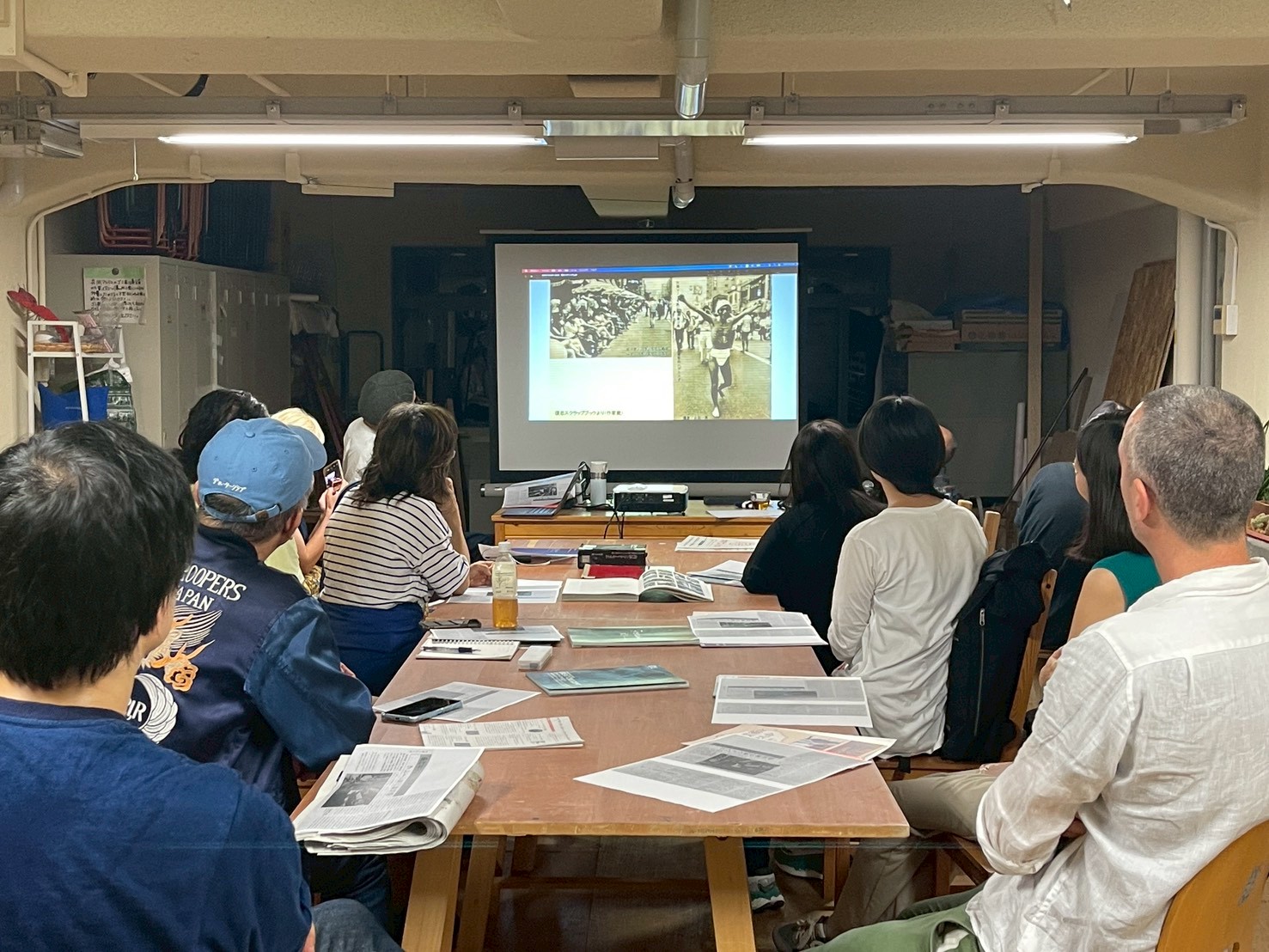

講座の様子

衝動の解放:1970年8月2日、銀座の歩行者天国という名の祝祭空間で起きた事件

当初、この身体をどこで披露するかは決めていなかった。だが、榎はたまたま恩師の個展を見るために上京した際、銀座で日本初の歩行者天国が実施されているのを画廊から目撃する。車が消え、人々が解放的に道を闊歩する光景は、彼の目に「お祭りみたいだ」と映った。その瞬間、熱いものが胸にこみ上げるのを感じ、「よし、やったるか」。服を脱ぎ捨てると「先生、ちょっと行ってくるわ」と、ふんどし一丁で雑踏の中へ飛び出した。周到に準備された身体と、その場の衝動的な決断。この二つが融合したとき、『裸のハプニング』は現実の出来事となった。そこでの反応は、意外にも温かいものだった。「よう日本男児!」と声をかけられ握手を求められるなど、彼の行為は意外にも好意的に、一種の祝祭的な風景として受け入れられた。

しかし、その時間は長くは続かない。わずか10分ほどで警察官に取り囲まれ、騒乱罪の容疑で連行される。このあっけない幕切れこそが、国家の管理する「解放区」である歩行者天国が持つ欺瞞性を逆説的に暴き出したと言えるだろう。その後、UCCのCMモデルや雑誌の取材で万博会場でも同様の姿を披露するが、榎はそれを銀座の行為とは明確に区別する。「あれは撮影。ハプニングじゃない」。依頼され、管理された空間での行為は、もはや彼にとってのハプニングではなかったのだ。

スクラップブック 裸 ハプニング 日本列島への提案 作家蔵より

時代の潮流との共振と乖離:ハプニング、ボディアート、そして日本の反芸術運動の渦中で

榎忠の《裸のハプニング》は、孤立した特異な行為ではない。それは1960年代末から70年代にかけての世界的な芸術の潮流と、日本の特殊な社会状況が交差する地点に生まれるべくして生まれた表現であった。このパフォーマンスを美術史的に位置づけるならば、「ハプニング」と「ボディアート」という二つの概念が鍵となる。アラン・カプロー(米国のハプニング提唱者)が50年代末に提唱したハプニングは、演劇的要素を持つ観客参加型の芸術であり、日本では音楽や演劇の分野から導入された。榎の行為は、事前の許可を取らないゲリラ的な点では共通するが、カプローの理論的なものとは異なり、より個人的で衝動的な性格が強い。

いっぽう、身体を主要なメディアとする芸術表現「ボディアート」の文脈では、ヴィト・アコンチ(身体を酷使するパフォーマンスで知られる作家)やマリーナ・アブラモヴィッチ(身体の限界を探るパフォーマンスの先駆者)のように、しばしば身体的な苦痛や限界への挑戦を伴うものが主流であった。しかし榎の行為は、身体を用いる点ではボディアートだが、自傷的な要素はなく、むしろ「太陽のエールをもらってます」と彼が語るように、肯定的で祝祭的な身体観に基づいている点がユニークである。

1)カウンターカルチャーの時代と「裸の身体」が持つ意味

1970年前後は、ベトナム反戦運動、日米安保闘争、学生運動といった政治の季節の頂点であり、同時にヒッピー文化に代表されるカウンターカルチャーが花開いた時代でもあった。高度経済成長の影で公害問題が深刻化し、既存の価値観への異議申し立てが様々な形で行われた。こうした時代背景において、「裸」になるという行為は、既成の社会規範からの解放や、文明への批判といった強いメッセージ性を帯びていた。榎の行為もまた、この時代の空気とは無縁ではない。

2)ゼロ次元と万国破壊共闘派―過激な反芸術の渦中で

当時の日本では「反芸術」を掲げた過激なパフォーマンスが盛んに行われていた。全裸での集団行進など、街頭での儀式的行為で知られる「ゼロ次元」が政治的・社会的プロテストの色を濃くしていたのに対し、榎のパフォーマンスはより個人的で、どこかユーモラスな空気を漂わせていた。連行されたものの、道行く人々から「よう日本男児!」と声援を受けたというエピソードは、その違いをよく示している。大阪万博の「欺瞞性」を告発し、万博粉砕を掲げたアーティスト集団「万国破壊共闘派」が直接的な政治行動に踏み込んでいたのに対し、榎の態度はあくまで個人的な違和感の表明にとどまった。彼はイデオロギーではなく自らの身体感覚を信じ、巨大な「祭り」に個人の「祭り」をぶつけることで応答した。榎自身も彼らの活動を「あまりいいとは思っていなかった」と語り、群れることを嫌い、常に個人として世界と向き合う姿勢を貫いていたことがうかがえる。

講座の様子

東京から離れた想像の磁場、神戸という拠点。制度に回収されないアートの可能性

榎が神戸を拠点に活動し続けたことは、彼の芸術を考える上で極めて重要である。東京中心のアートシーンとは一定の距離を保ちながら、彼は仲間たちと「デッサン研究所ゼロ」を結成し、後の「JAPAN KOBE ZERO」へと発展させていく。神戸という国際港湾都市の持つ独特の開放性と、中央への反骨精神が、彼の独自の芸術を育んだ土壌となったことは間違いない。

彼はギャラリーや美術館といった制度化された空間から意識的に距離をとり、喫茶店や路上といった日常空間に表現の場を見出していった。この姿勢は、《裸のハプニング》にも通底している。彼の行為は、ホワイトキューブの中で高尚な「作品」として鑑賞されることを拒絶し、街の雑踏という現実の中で、生々しい「出来事」として立ち現れたのである。それは、アートが専門家だけのものではなく、あらゆる人々の日常と地続きであるべきだという、静かだが力強い宣言でもあった。

意味の彼方へ、身体ひとつで突きつける芸術の根源的な問い

榎忠はゼミの最後にこう語った。「だいたいハプニングとは意味と価値がないものです。そういうことをやろうとしているのが僕らの仕事なんです。意味と価値を持ち合わせたらこれは面白くなくなる」。この言葉に、彼の創作の核心が集約されている。あらゆる意味付けから逃れ、ただ「そこに身体がある」という圧倒的な事実を提示する。4ヶ月かけて太陽の光を身体に刻み込み、それを携えて街を歩く。その行為自体がすべてであり、目的であった。写真は記録に過ぎず、作品は美術館に収蔵されるものではない。彼の身体こそが、その瞬間に世界と交感する唯一無二のメディアだったのだ。

今回のゼミを通して見えてきたのは、榎忠という芸術家の揺るぎない核心である。それは、「行為」そのものへの絶対的な信頼だ。彼の芸術は、美術館に収蔵される「作品」ではなく、特定の時間と場所で、作家の身体を通して立ち現れる一回限りの「出来事」のうちにこそ存在する。《裸のハプニング》は、万博という国家的な「祭り」に対して、たった一人の身体という個人的な「祭り」をぶつける行為であった。それは、巨大なシステムのなかで個人がどう存在しうるのかという、普遍的な問いを投げかける。榎忠は、意味や価値といった既成の物差しから自由になること、そして理屈よりも先に身体で感じ、行動することの重要性を、身をもって示したのである。彼の行為は、半世紀の時を超えて、管理化された現代社会に生きる私たちに、解放の可能性を指し示している。

参考資料

• 榎忠 オーラル・ヒストリー. (2013). 日本美術オーラル・ヒストリー・アーカイヴ.第1回 (最終確認2025年11月10日)

• 榎忠 オーラル・ヒストリー 第1回(2013) (最終確認2025年11月10日)

• 榎忠 オーラル・ヒストリー 第2回(2013) (最終確認2025年11月10日)

• 榎忠 オーラル・ヒストリー 第3回(2013) (最終確認2025年11月10日)

• CHU ENOKI 公式サイト: https://chuenoki.com/ (最終確認2025年11月10日)

• サンデー毎日掲載記事(1970年) 作家榎忠個人資料