アート鑑賞船ファンタジー号。船上から街並みとアート作品を眺め見る極上のひとときは神戸ならでは

■開催概要

神戸開港150周年記念「港都(こうと)KOBE芸術祭」

会期:2017年9月16日(土)~10月15日(日)

会場:神戸港、神戸空港島各所

2017年、開港150年という大きな節目を迎えた神戸。その記念事業として開催された『港都KOBE芸術祭』は、単なる祝祭的なイベントに留まらず、この街が持つ固有の時空間とアートを深く共鳴させる、野心的かつ示唆に富んだ試みであった。テーマに掲げられた「時を刻み、豊かな広がりへ」という言葉は、過去から未来へと続く神戸の歩みそのものを指し示す。緑の六甲山系と穏やかな瀬戸内の海に抱かれ、1868年の開港以来、異文化の玄関口として人、モノ、情報を絶えず循環させてきた国際貿易港。その歴史的、地理的な文脈を最大限に活かし、芸術祭は神戸港そのものを巨大な展示空間へと変貌させた。

国内外から招聘された19組のアーティストによる22点の作品群は、埠頭や岸壁、海上、さらにはポートアイランドや神戸空港といった、都市のインフラの中に点在する。そして、この芸術祭を何よりも特徴づけたのが、アート鑑賞船から作品を眺めるという鑑賞スタイルだ。鑑賞者は船に乗り、潮風を受けながら、移り変わる港の風景の中にアートを探す。この移動と発見のプロセスは、鑑賞という行為に身体的な経験と時間的な奥行きを与え、作品と風景、そして鑑賞者自身との間に、唯一無二の関係性を紡ぎ出す。それは、神戸という港都が常に世界と接続し、動き続けることで自らを形成してきた歴史を、追体験する旅でもあった。

船上から紡がれる詩情 ― 海と響き合うアート

芸術祭の核となるアート鑑賞船「ファンタジー号」での体験は、この試みの本質を凝縮していた。船上からしか全貌を捉えられない作品が多数存在する以上、乗船は必須の行為である。しかしそれは、単なる移動手段ではない。絶えず変化する水面、遠ざかり近づく街並み、行き交う船舶、それらすべてがアート作品と一体となり、一つの動的な風景を構成する。鑑賞者は、固定された視点から作品を「見る」のではなく、流れゆく時間と空間の中で作品と「出会う」のだ。

その出会いを最も詩的に演出したのが、古巻和芳の《九つの詩片-海から神戸を見る》だろう。鑑賞者は、神戸ゆかりの詩人たちが紡いだ言葉が刻まれたアクリル板を手に取り、それを現実の風景に重ね合わせる。すると、見慣れたはずの港の景色が、突如として物語性を帯び、映画のワンシーンのように立ち現れる。言葉というフィルターを通すことで、風景は単なる視覚情報から、個人の記憶や感情を喚起する詩的なテクストへと昇華される。これは、言葉とイメージの関係性を探る巧みなインスタレーションであると同時に、神戸が育んできた豊かな文学的土壌へのオマージュでもある。

アート鑑賞船内/古巻和芳《九つの詩片-海から神戸を見る》 神戸の詩人たちが綴った9つの詩片をかざして、風景越しに味わうもの。文字が入ると風景がたちまち映画のワンシーンのように

高浜岸壁に設置された植松琢麿の《world tree》は、より直接的に「つながり」を可視化する。大地、生物、意識という三つの集合体を象徴するこの作品は、港が持つ根源的な機能を思い起こさせる。海を介して世界と結ばれ、異なる文化圏をつなぐ結節点としての神戸。植松の作品は、そのミクロからマクロにまで及ぶ関係性の網の目を、神話的な生命樹のイメージを用いて表現し、私たちにグローバルなネットワークの中における自らの立ち位置を再考させる。

高浜岸壁/植松琢麿《world tree》 大きく3つ、①土地のつながり、②生物のつながり、③意識(思考)の集合体など様々なつながりを表したもの。海を通じて、港を通じて、改めて世界とのつながり、関係性を再考

その先、係船杭の上に軽やかに浮かぶのは、彫刻家・西野康造の二つの作品、《風になるとき2017》と《そのむこう》だ。彼は、軽くて強靭なチタンやステンレスを素材に、風や水の流れといった非物質的な存在を捉える作品で国際的に知られる。鳥の翼を思わせるシャープでミニマルなフォルムは、重力から解放されたかのような浮遊感を持ち、港から世界へと羽ばたいていく上昇への意志を感じさせる。「そのむこう」というタイトルが示唆するように、作品は鑑賞者の視線を水平線の彼方へと誘い、未知なる世界への想像力をかき立てる。

係船杭(北側)/西野康造《風になるとき2017》(左手奥)、《そのむこう》(右手前) タイトルは遠くを見つめ広い世界に向かって羽ばたくイメージ

新港第2突堤では、井上廣子 + 井上凱彦建築計画事務所による《風の回廊》が強いメッセージを放っていた。積み上げられたコンテナの壁面に、無数の子供たちの顔写真が掲げられている。コンテナが港を象徴する文化輸送のメタファーであるならば、子供たちの写真は未来への希望の象徴だ。作家の井上廣子は、「港を閉じてはならないのです」と語ったという。世界各地を旅してきた彼女の言葉は、紛争や分断が絶えない現代社会への批評として重く響く。この作品は、神戸が国際都市として未来永劫、開かれた場所であり続けることへの切実な祈りを込めた、力強いステートメントであった。

新港第2突堤/井上廣子 + 井上凱彦建築計画事務所《風の回廊》 コンテナは文化を運ぶ港の象徴として、子どもの写真は国際都市神戸と未来への希望の象徴

そして、新港第1突堤に展示された新宮晋の《ウインドキャラバン》は、この芸術祭に時空を超えた壮大なスケールを与えていた。新宮は、風の力で動く彫刻を知の辺境に設置し、自然と共に生きる人々と交流するプロジェクト「ウインドキャラバン」(2000-2001)を敢行した世界的なアーティストだ。そのプロジェクトで実際に世界を巡ったコンテナが、出発の地である神戸港に帰還し、展示される。これは単なる凱旋ではない。自然エネルギーを動力源とする彼の作品群は、現代文明が抱える課題への根源的な問いを内包している。そのコンテナが、産業と物流の拠点である港に静かに佇む光景は、地球環境と人間の営みとの関係性を、静かに、しかし鋭く問いかけていた。

新港第1突堤/新宮 晋《ウインドキャラバン》

陸の結節点 ― ポートアイランドに宿る創造の息吹

鑑賞の舞台をポートライナー沿線、そして神戸空港へと移すと、作品はより建築的、社会的な文脈を帯びてくる。海を埋め立てて造られた人工島という、人間の理性が作り上げた空間で、アートは新たな貌を見せる。

神戸三宮フェリーターミナルで鑑賞者の度肝を抜くのは、椿昇の《POST PARADISE PROJECT(prototype_01)》だ。メタリックオレンジに輝く巨大な球体は、SF映画の脱出ポッドを思わせる。その正体は、発生が危惧される南海トラフ巨大地震を想定した、個人用シェルターのプロトタイプである。災害という深刻なテーマを扱いながらも、そのフォルムはどこかポップで未来的だ。これは、コンクリートの防潮堤に代表されるようなハードのインフラだけでなく、プロダクトデザインやアートの思考によって災害に抵抗する可能性を探る、椿らしい社会批評的なアプローチである。美しさと機能性、そして危機意識を同居させたこの作品は、アートの社会介入のあり方を鮮やかに提示していた。

神戸三宮フェリーターミナル/椿昇《POST PARADISE PROJECT(prototype_01)》

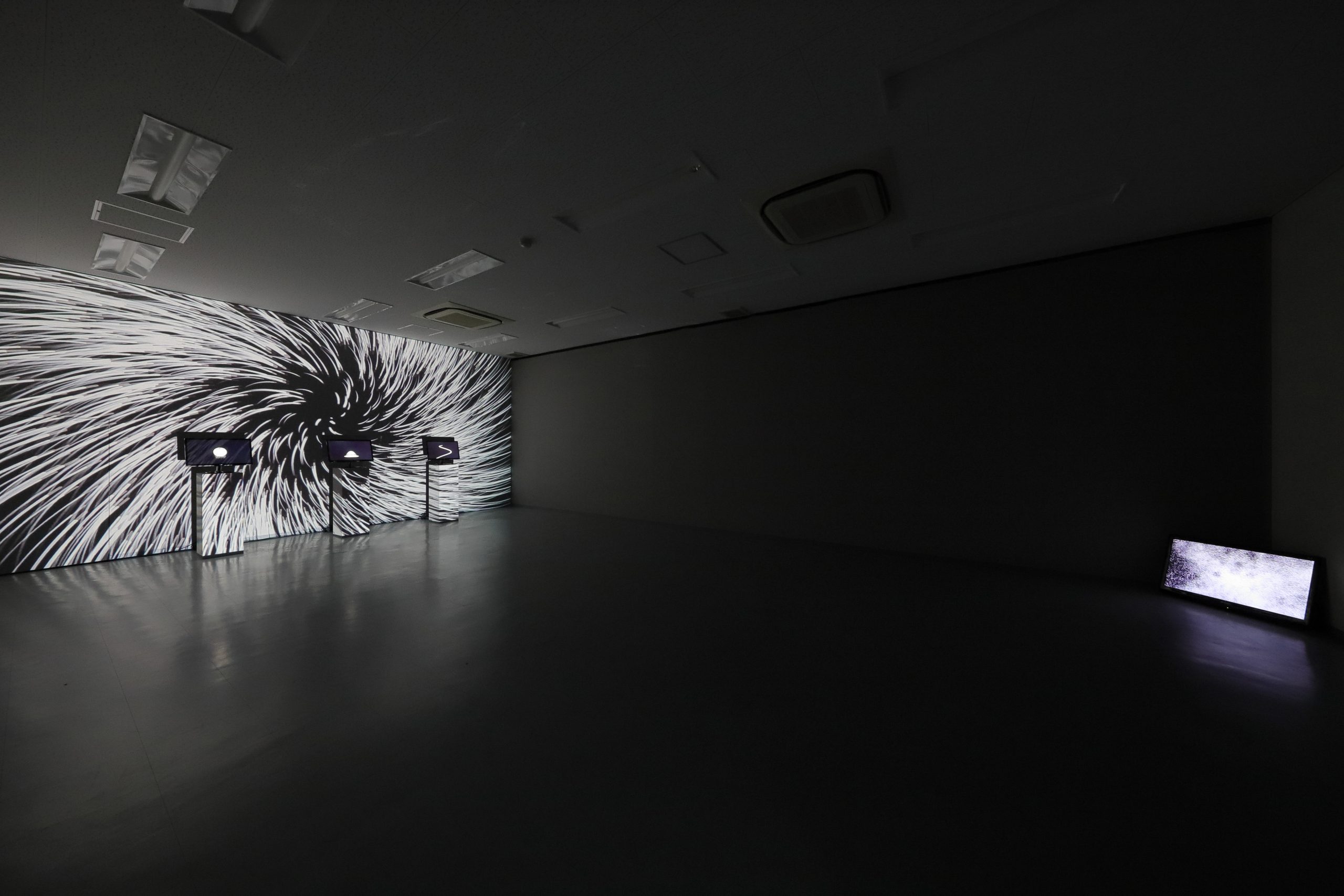

一方、神戸空港駅の会議室という意外な場所で展開されるのは、林勇気の映像インスタレーション《Atom》だ。デジタル画像の最小単位である「ピクセル」に物理法則を与え、自己組織化していく様を映像化したこの作品は、まるで生命の誕生か宇宙の創生を思わせるような、原初的で未来的な風景を描き出す。さらに神戸ポートターミナルホールでは、古いブラウン管モニターを積み上げた巨大な塔《times_tower》を構築。港の灯台を模したというその姿は、過去のテクノロジー(ブラウン管)の集積によって「時間」そのものを可視化する試みでもある。林の作品は、デジタルとアナログ、ミクロとマクロの視点を行き来しながら、港という物理空間に情報と時間のレイヤーを重ね合わせる。

ポートライナー神戸空港駅会議室/林勇気《Atom》

ポートライナー神戸空港駅会議室/林勇気《times_tower》

同じく空港の展望デッキでは、小曽根環の《yuragi》が静謐な存在感を放つ。木目が持つ自然な「ゆらぎ」のリズムをテーマに制作を続ける彼女が、ここでは海のゆらぎを、晴天の海の色から抽出したという鮮やかな青で表現する。規則性と不規則性の間を揺らぐそのパターンは、寄せては返す波や、絶えず変化する雲の流れと呼応し、人工的な構造物である空港に、自然界のリズムと呼吸をもたらす。ポートアイランド北公園に設置された別の作品《shakkei – kobe port》「借景」と名付けられているように、彼女の作品は周囲の環境を巧みに取り込み、新たな風景を生成する装置として機能していた。

神戸空港ターミナル 展望デッキ/小曽根環《yuragi》

ポートアイランド北公園/小曽根環《shakkei – kobe port》

そのポートアイランド北公園で、震災からの復興という神戸の記憶に強く訴えかけるのが、西村正徳の《O2ひまわり/Thank-You Presents to Oxygen》だ。復興の象徴であるヒマワリを、工業用の酸素ボンベで再構築したこの作品は、生命(ヒマワリ、酸素)と人工物(ボンベ)という異質な要素を大胆に組み合わせる。黄色い花の中心に一匹だけ配された青い蝶は、作家によれば「花に蝶はつきものだから」という。そのさりげない一言にこそ、日常への回復を願う深い祈りが込められているように感じられる。この作品は、困難を乗り越え、再生していく都市の生命力を力強く讃えるモニュメントであった。

ポートアイランド北公園/神戸空港海上アクセスターミナル/西村 正徳《O2ひまわり/Thank-You Presents to Oxygen》

港都の未来を照らすアートの羅針盤

『港都KOBE芸術祭』は、神戸開港150年という歴史的な節目に、この街のアイデンティティをアートによって再確認し、未来への展望を切り拓く卓越した試みであった。その成功の鍵は、作品を単に点在させるのではなく、「港」という場所が持つポテンシャルを最大限に引き出すキュレーションにあったと言える。特に、船上からというユニークな鑑賞方法を設定したことは、鑑賞者に能動的な発見の喜びを与え、作品と都市、そして自己との関係性をダイナミックに再構築させた。アートはもはや台座の上にある静的な鑑賞物ではなく、都市の風景に溶け込み、私たちの知覚に働きかける触媒となる。大政奉還と同じ年に開港し、震災という大きな悲劇を乗り越え、常に前進を続けてきた神戸。この芸術祭は、その重層的な「時」の記憶を掘り起こしながら、アートという羅針盤を用いて、これからの「豊かな広がり」へと向かう航路を、鮮やかに照らし出したのである。

初出:KANSAI ART BEAT 「港とアートの対話:『港都KOBE芸術祭』が拓く新たな風景」 2017年9月20日公開

http://www.kansaiartbeat.com/kablog/entries.ja/2017/10/kobe-artfes.html (掲載サイトは閉鎖)

神戸開港150周年記念「港都(こうと)KOBE芸術祭」 http://www.kobe-artfes.jp/(サイトは閉鎖)