勝又公仁彦 「Remains」シリーズ

《H003_w25-2(広島/平和公園/クスノキ)》2005年

発色現像方式印画

勝又公仁彦 WAR REQUIEM I

会期:2025年7月26日(土)〜2025年8月23日(土)

時間:12:00 〜 19:00

休館日:月曜日・火曜日・日曜日・祝日

会場:KOKI ARTS

(東京都千代田区東神田1-15-2 ローズビル1F)

現在、東京都千代田区のKOKI ARTSで、写真家・勝又公仁彦の個展「WAR REQUIEM I」が開催されている。同ギャラリーでの個展としては3回目である。

勝又は、「写真家」としてはとても分かりにくい。なぜなら、その写真作品の主題が幅広く、代表作のシリーズだけでも膨大にある上に一見それぞれの作風が大きく異なり、しかもその展示方法がしばしば変則的だったり、写真以外の様々なジャンルの作品も一緒に提示することが多いからである。

ところが、勝又は「マルチメディア・アーティスト」と捉えると急に分かりやすくなる。つまり、勝又は、写真作品のクオリティが極めて高く、京都芸術大学では教授として写真を学生達に教えているので一般に「写真家」と見なされているが、実は写真は彼の表現手段の一つに過ぎない。

実際に、勝又は早稲田大学法学部を卒業後、画家の横尾龍彦に師事し、さらに「デジタル時代のバウハウス」を標榜したメディア・アートの研究機関であるインターメディウム研究所を修了している。本展では、そうした「マルチメディア・アーティスト」としての勝又の個性が如実に表れている。

展示風景

会場に入ると、3つの壁面全体に大小様々な写真がちりばめられて展示されている。壁に直貼りされた印画紙は、古い白黒写真である。ところどころ、「陸上自衛隊」の文字が見える。具体的には、戦車の軍事演習や、迫撃砲を構える自衛官達や、彼等の訓練の合間の寛いだ様子や、何かの記念撮影で集合している情景等が見い出される。

これらは、今年勝又の父親の遺品から偶然に発見された、昭和30年代の陸上自衛隊の記録を中心とする写真である。既にこの時点で、勝又はいわゆる「創作写真家」としてではなく「マルチメディア・アーティスト」としてこれらの写真を展示している。

展示風景

勝又の父親は、陸上自衛官であった。また、勝又の父方の親戚には、彼の少年時代に防衛庁長官を務めた人物もいる。

さらに、勝又の出生地である静岡県御殿場市は、自衛隊に縁の深い地域である。実際に、陸上自衛隊の滝ヶ原駐屯地、駒門駐屯地、板妻駐屯地や、東富士演習場があり、アメリカ海兵隊の基地であるキャンプ富士もある。そして、周辺の富士駐屯地には陸上自衛隊の富士学校もある。そうしたいわば国内における日米の軍事拠点の一つで、勝又は幼少期から実弾演習の砲撃音を日常的に耳にしながら成長したという。

こうした出自であれば、勝又自身も陸上自衛官の道に進んでもおかしくなかったであろう。しかし、勝又は平和主義者を自認し、大学在学中から一貫して全く正反対といえる芸術家の道を歩んでいる。

実際に、もしこれらの印画紙が、四隅を軽く糊止めされるのではなく、仰々しく立派な額縁に入れられ、物々しく厳格に整列して展示されていたら、おそらくこれらの写真は愛国主義的な意味合いだけが強調されたであろう。しかし、そうではなく敢えて乱雑に展示され、今にも剝がれそうな不安定な貼られ方をしていることで、これらの写真はむしろ時間の彼方に忘れ去られつつある記憶の象徴の意味合いが強くなり、自分を生み育ててくれた今は亡き父親の仕事への思慕という側面がより強調されている。

展示風景

また、壁面には、プリントとしては初展示となる、「Remains」と名付けられた額装された風景写真のシリーズも展示されている。日本語で「遺物」や「過去のものが今も存在すること」を意味するこれらの連作は、いずれも樹木を映し出しているが、それらは生命力に満ち溢れるというよりも、むしろどこか打ちのめされ痛めつけられたような不穏な様相を示している。

実際に、この「Remains」シリーズは、2005年に原子力爆弾の投下日に合わせて、8月6日に広島で、8月9日に長崎で撮影された「被爆樹」の連作である(その後に撮影された写真も含む)。なお、この2005年は原爆投下の1945年から60年という節目の年であった。

展示風景

さらに、この「Remains」シリーズは、床の隅に直置きされたディスプレイにスライドショー形式で映出されている。また、壁面にも自動回転式のスライド・プロジェクターで連続投影されている。

こうした足下のディスプレイの画面は立っても座ってもとても見にくく、壁面に映写された映像も周囲が明るいので非常に見えにくい。その点で、これらの写真もまた、時間の彼方に忘却されつつある記憶の象徴の意味合いが強くなり、映し出された大自然は本来持つ永遠の恒常性を剥奪されているように見える。

なお、自動回転式のスライド・プロジェクターは、部屋の両端に1台ずつ配置され、絶えずスライドを切り替えるガシャンガシャンという連続音を響かせている。そのため、それらは弾倉を回転させながら対峙する機銃の掃射を連想させずにはおかない。

展示風景

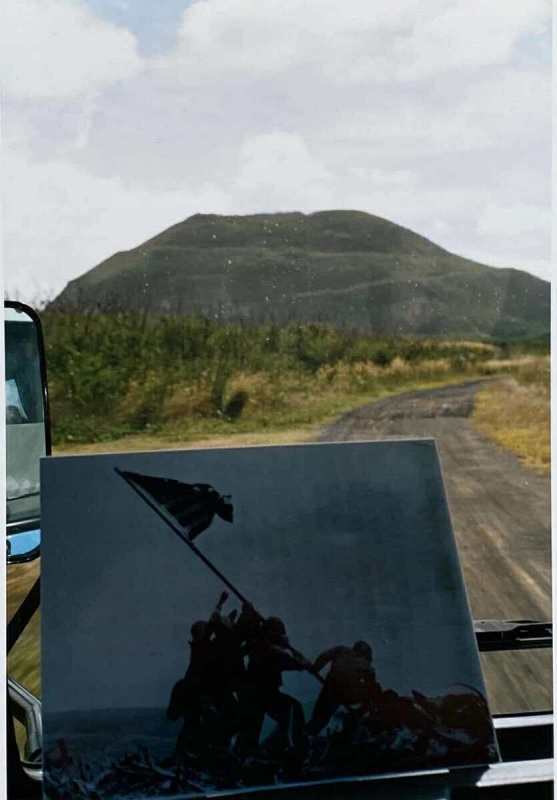

さらに、壁面には、突き出した台板の上に立体式写真が展示されている。これらは、勝又が2000年代初頭に硫黄島を中心に取材し、やはり戦後60年の節目の年である2005年に発表した「硫黄島へ」というシリーズである。

言うまでもなく、硫黄島は太平洋戦争における日米の軍事衝突の最激戦地の一つである。1945年2月19日から3月26日の攻防戦で、守備隊の日本兵は約21,000人がほぼ全滅すると共に、制圧したアメリカ兵も約70,000人の内約7,000人が戦死している。

東京から南へ僅か約1,200キロメートルの位置にあるこの硫黄島を占領したことで、アメリカ軍は戦略爆撃機であるB-29を日本本土へ向けて容易に往復させられるようになる。これにより、米軍の侵攻は加速し、同年3月10日の東京大空襲を始め日本各地への空襲が激化し、4月1日から6月23日の沖縄戦による沖縄占領、8月6日の広島と8月9日の長崎への原爆投下と続くことになる。

その点で、「硫黄島へ」シリーズと「Remains」シリーズは内容上連続している。実際に、上記のスライド・プロジェクターでは、「Remains」シリーズと共にこの「硫黄島へ」シリーズも壁面に連続投影されている。

展示風景

なお、アメリカでは、硫黄島の戦闘は太平洋戦争の勝利への転換点として広く認知されている。1945年2月23日に、米兵が攻略した摺鉢山に星条旗を掲げる瞬間を撮影した写真家ジョー・ローゼンタールの写真《硫黄島の星条旗》は、「戦勝のイメージ」として繰り返し様々なメディアで反復され、写真史上最も印刷された写真の一枚と言われている。ちなみに、本展会場入口の芳名帳の傍には、この写真を立体化した市販の卓上彫刻が置かれている。

その一方で、アメリカでの知名度の高さに反して、日本では硫黄島の戦闘はその後の膨大な一般市民が犠牲になった沖縄戦の陰に隠れて知名度はそれほど高くない。また、勝又がこの連作に取り組んだのも、当時写真作品としては中国・韓国・東南アジアの戦場となった地域が主題にされることはあっても、玉砕の悲痛な歴史を持つ島々が取り上げられることがほとんどないことが気になったからであるという。

つまり、硫黄島の戦闘について言えば、戦勝国のアメリカにとって日本側の戦没者は見えにくく、敗戦国の日本にとっても日米両方の戦没者を直視しにくい構造がある。さらに、軍事史上で重要な意味合いを持つ分だけ、現地の民間人の悲哀――戦闘に巻き込まれて亡くなった人々がいるだけでなく、当時離島させられて今もなお帰島できない人々もいる等――はより一層意識されにくい。つまり、ある意味で硫黄島は、人々の意識の死角に追いやられた、残酷な戦争に巻き込まれた一人一人の名もなき悲劇の象徴なのである。

そして、戦争により甚大で壊滅的な被害を受けたにもかかわらず注目されることの少ない存在という点で、「硫黄島」と「被爆樹」は共通している。すなわち、勝又はこの2つのシリーズにより、人々の意識に上りにくく時間の彼方に忘却されようとしている、無残な戦争に翻弄された無数の悲痛な声なき声に耳を澄ますことを改めて促しているのである。

なお、勝又の母親の伯父は海上自衛隊員であり、その伯父の兄にあたる人物は10代で志願兵として硫黄島で戦死している。ある時期まで毎年、その遺族である勝又の手元には、硫黄島戦の関係者による「硫黄島協会」の会報が届いていた。ちなみに、本展会場入口の芳名帳の傍には、その会報も展示されている。

展示風景

本年2025年は、「昭和100年・戦後80年」という節目の年である。本展で勝又は、太平洋戦争の記憶が忘れ去られつつ、世界中で新たな戦争の気配が感じられる不穏な同時代の雰囲気に敏感に反応し、長年にわたり発表してきた連作や新資料を組み合わせて改めて「平和を守る」とはいかなることかについて真摯な問いを発している。

重要なことは、勝又が今回のインスタレーションであくまでも自分の血縁や個人史から出発していることである。それにより、私達の誰もが実際には自分の身内が太平洋戦争に関わっていることに改めて向き合わされる。そこでは、ただ単純に「戦争反対」と唱えるだけの抽象的で観念的な考えに留まらずに、鑑賞者はより一段深い平和への思索に引き込まれざるをえない。

勝又公仁彦 「硫黄島へ」シリーズ

《摺鉢山へ向かう車中から、摺鉢山を背景に「硫黄島の星条旗」の写真を写し込む》2003年

発色現像方式印画

戦争は、悲惨である。一方にとっての戦勝は、他方にとっての戦敗でしかない。そもそも、たとえ1人でも死傷者を出した時点で戦争に真の意味での「勝利」などありえない。

戦争が悪いことは、誰でも分かっている。平和が望ましいことは、当然である。しかし、それではなぜ私達の父祖達は命を賭して戦ったのであろうか。

そこには、軍国主義による強制があったであろう。それは、否定されねばならない。しかし、そこには純粋に同胞を守りたいという気持ちも確かにあったはずである。その公共心まで否定することは、誰にもできない。

悪いのは、自分のために戦争を仕掛けようとする利己主義者達である。私達は、それに対し平和主義者として抗わねばならない。それこそが、偏屈な教条主義ではない真の公共心であり、偏狭な国粋主義者ではない本当の愛国主義者の道であろう。その意味で、勝又が「邦彦」から「公仁彦」に改名しているのも、改めてそうした平和主義者として平和を守り抜こうとする決意表明であるように思われる。

本展「WAR REQUIEM I」は、勝者なき戦争への挽歌であり、「平和呆け」に抵抗する平和への心の闘争である。筆者自身は、本展からそのようなメッセージを受け取った。実際に、勝又は会期中の8月10日に自身のfacebookで、硫黄島の戦没者に関連して次のように述懐している。

彼らの死が無駄にならないよう、また他者による犠牲の強制が2度と起こらぬよう、全体主義の復活を認めず、個人の自由を守るための地道な闘いを日々の言動と共に続けたい。

なお、会期中の8月15日に本展関連イベントとして、硫黄島研究の第一人者で、『硫黄島――国策に翻弄された130年』(中公新書・2019年)の著者である石原俊明治学院大学教授(歴史社会学)と勝又の記念対談が行われた。この時、集まった聴衆が多過ぎて椅子が足りずに立ち見が出るほどであったことも併せて付記しておこう。

(作品写真は全て作家提供)