滋賀県立美術館

滋賀県立美術館開館40周年記念「ブツドリ:モノをめぐる写真表現」

会期:2025年1月18日~3月23日

会場:滋賀県立美術館

近年、東京都写真美術館や奈良市写真美術館といった写真専門の美術館だけではなく、近現代の美術館においても写真家の展覧会が数多く開催されている。近いところでも石内都、安井仲治、中平卓馬、川内倫子、蜷川実花などなど枚挙にいとまがない。特に一般にはあまり知られておらず、現代アートの分野でもない、戦前に活躍した写真家である安井仲治のような写真家は、写真史や美術史の再評価に相当するものだろう。

そのような中で、「ブツドリ」という一風変わったタイトルの写真の展覧会が、滋賀県立美術館で開催されていた。「ブツドリ」は「物撮り」のことで、いわゆる商品写真などのことを指す、写真業界の専門用語だ。主に商品カタログなどに掲載される写真のことだが、本展の範疇は、もちろんそのような狭義のものではない。日本において行われてきた、物体を撮影する写真表現を明治から現在まで網羅的に紹介する意欲的なものだ。この視点は今まであまりなかったもので、戦後は「社会的リアリズム」と称された土門拳にせよ、もう少し偶然の出会いを重視した木村伊兵衛にせよ、スナップ写真を中心とした写真表現が中心であった。その次の世代である「VIVO」を結成した東松照明、細江英公、川田喜久治らや、さらにその後の世代の『Provoke』を創刊した中平卓馬、高梨豊、森山大道らもまた、スナップ写真の延長線上に展開された表現であった。

今回、そのような日本写真の「正史」ともいえる写真家たちをほとんど出さずに、「モノ」から写真史を大胆に読み替えるという試みになっており、同時に、それが現代アートの分野で活躍している今日の写真家たちの表現とつながっているということを示そうしている。そのために、時系列的な軸と別に、テーマの軸を置き、現代の写真家の作品と過去の写真家の作品を並置する方法がとられている。それだけに、年代が写真によっては、100年以上前後に振幅するため、把握しにくくなっている嫌いがあるが、時間軸を超えた共通性があることを強調していることがわかる。

1章「たんなるモノ」 大辻清司 展示風景

具体的には1章「たんなるモノ」、2章「記録と美」、3章「スティル・ライフ」、4章「半静物?オブジェ?超現実?」、5章「モノ・グラフィズム」、6章「かたちなるもの」といった6章構成となっており、章立てはやや恣意的と言わざるを得ないが、雑誌などの資料を含めて貴重な写真が大量に展示され、饒舌ともいってよいくらいに解説がなされており、展覧会にかける学芸員の情熱が伝わってくる。

このような展示をするためには、学芸員による相当な先行調査が必要となる。例えば、滋賀県立美術館に、写真のコレクションが大量にあるなら積み上げたものがあるだろう。しかし、滋賀県立美術館所蔵の出品作品は、2023年に展覧会が開催された、滋賀県出身の川内倫子くらいしかなく、その他は多くの美術館から貸し出しされているので、写真を専門的に研究した担当学芸員がいることがわかる。それだけ、「写真研究」というものが、美学・美術史の中で、この20年の間に独立した研究分野として育っていることがうかがえた。

2章「記録と美」 小川一真 展示風景

特に資料的にも充実しているのは、3章「スティル・ライフ」のピクトリアリズム(絵画主義)とピグメント印画法を用いた写真群から、1912年に発売された単焦点レンズ付きカメラ「ヴェスト・ポケット・コダック」のソフトフォーカスを使った静物写真、さらに4章「半静物?オブジェ?超現実?」のドイツの新即物主義(ノイエザッハリヒカイト)やシュルレアリスムの影響を受けた「新興写真」と称された写真群であろう。特に、ピクトリアリズムやヴェスト・ポケット・コダックを使用した写真家の作品は、このような機会がないとまとまって見られないため、非常に印象深く堪能できた。

3章「スティル・ライフ」 塩谷定好 展示風景

新興写真は、1929年にドイツのシュトゥットガルトで開催された「Film and Foto(映画と写真)」展、1931年にそれらを大々的に紹介した「独逸国際移動写真展」の日本開催が大きいとされており、木村専一、中山岩太、野島康三といったある程度知られている写真家の作品が紹介されている。ここにおいて写真家の意識も同時代性を得ていることがわかる。「新興写真」の受容の後、フランスのシュルレアリスムが紹介され、「前衛写真」と呼ばれる写真群が登場する。1937年には瀧口修造や山中散生によって「海外超現実主義作品展」が開催される。そこで室内の静物写真から、屋外での静物写真が撮影されるようになり、日本的なオブジェとも相まって独自性が生まれる。その初期の代表例が、本展のチラシにも採用されていた安井仲治の《斧と鎌》(1931)というわけである。その系譜に、鳥取を拠点にしていた植田正治もいる。「海外超現実主義作品展」の影響は全国に広まり、モノはシュルレアリスム的な属性をはぎ取られた「オブジェ」へと変容する。

4章「半静物?オブジェ?超現実?」 展示風景

4章「半静物?オブジェ?超現実?」 展示風景 左:今道子 右:オノデラユキ

写真だけではなく波及した前衛表現は、戦争が激化していくに従い、弾圧の的にもなったため下火になっていく。展示されている後藤敬一郎、坂田稔、山本棹右、下郷羊雄、永田一脩、吉崎一人らの写真は初見であるが、この時代の抑圧された写真家の表現として興味深い。坂田稔は、6章「かたちなるもの」でも水滴を構成して撮影した写真などで再び登場する。同じく6章に展示されている恩地考四郎の植物の写真も、同時期に撮影されたものだ。

それらは、京都府京都文化博物館などで開催されていた「日本のシュルレアリスム」展の作品群と表現を共有しており、戦前と戦後の境目にあると同時に、今日の現代アートの写真表現につながっているものとして捉えることができるだろう。並置されているオノデラユキや今道子はまさにシュルレアリスム的である。

5章「モノ・グラフィズム」 渡辺淳 展示風景

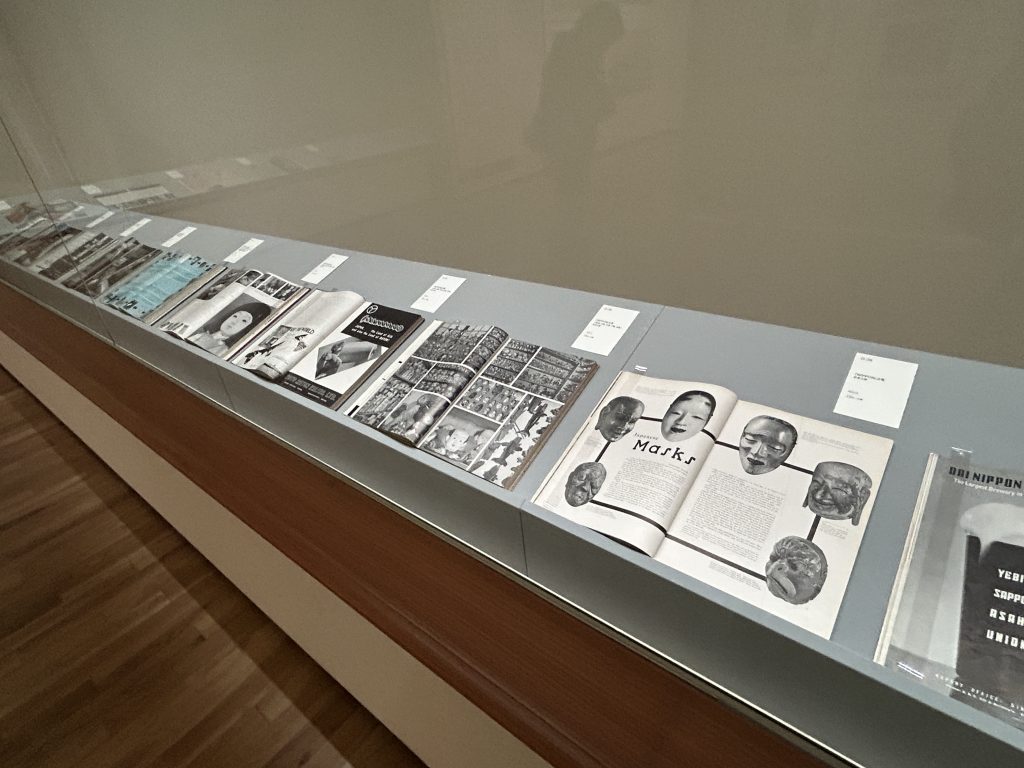

5章「モノ・グラフィズム」では、戦前からの広告分野での写真表現が取り上げられている。そこにも新興写真の影響がみられ、現代につながる洗練された広告表現が行われている。鈴木八郎とともに、日本初の商業写真スタジオ「金鈴社」を設立した金丸重嶺、さらに渡辺淳、島村逢紅、永田一脩などの写真は、モノクロではあるがそのセンスにおいて、現代の感覚と変わらない。広告と並行した成長した雑誌においても、モダンなグラフィックデザインが1920年代から30年代にかけて急速に進歩し、名取洋之助が木村伊兵衛や原弘、伊奈信男と設立した、日本工房が手掛けた対外宣伝雑誌『NIPPON』において、戦前におけるモダンデザイン・グラフィックデザインが頂点に至ったことがわかる。戦後においても、写真とグラフィックデザイン、雑誌との蜜月関係は続いていく。

5章「モノ・グラフィズム」 『NIPPON』 展示風景

6章「かたちなるもの」では、山沢栄子の色彩と形のコンポジションや、鈴木崇のスポンジを即興的に構成した《BAU》のシリーズが展示されており、モノの組み合わせによって、新たなモノが生まれる生成と構成のダイナミズムが紹介されている。色彩の面から言えば、印象派が影響を受けたミシェル・シュヴルールの「色彩の同時対比の法則」、類似と対比による色彩調和の法則が、無意識的に取り入れられているのも興味深い。

6章「かたちなるもの」 展示風景 左:山沢栄子 右:鈴木崇

鈴木崇 シリーズ〈BAU〉

展覧会を通して、土門拳、木村伊兵衛、東松照明、細江英公、川田喜久治、中平卓馬、高梨豊、森山大道らを加えず、モノを中心に写真史、美術史を読み替えるという、掘り起こすといった意図が明確で、それによって見えてくる地平があるということを確認できた。さらに、戦後の写真家は、石内都、潮田昇久子、オノデラユキ、川内倫子、今道子、山沢栄子といった女性の写真家を数多く集めており、男性中心であった写真の歴史を読み替えていることも印象的であった。

つけ加えると、廃仏毀釈の後、破壊された文化財調査のために写真を撮影した横山松三郎、フェノロサに随行した小川一眞らの写真は、仏像が宗教的価値から、文化財的、美術的価値に転換することに大きく寄与していることがわかる。写真そのものが芸術の一分野として独立するのは先のことになるが、近代の美術的価値を規定するのに欠かせないメディアであった。仏像の写真は、小川晴暘や坂本万七、入江泰吉、土門拳らに受け継がれ、仏像の魅力や見方を大きく左右するメディアになると同時に、それ自体が作品性を帯びていくことも特筆すべきだろう。

本展では、モノをモチーフにした写真というだけではなく、そのような芸術の影の存在から、表の存在へと変わっていく価値の変容を浮き彫りにしたともいえる。いっぽうで、1910年代から30年代にかけて、日本の写真表現が国際的な同時代性を獲得すると同時に、戦後、世界的なカメラメーカーと膨大なアマチュアカメラマンを擁する一大写真大国に成長する独自性、先進性の文化的・思想的背景についてもう少し独自の考察があってもよいのではないかと思えた。日本の写真はなぜ面白いのか?そのような国際社会からの素朴な問いに答えるための作品や資料はまだまだ潜像しているのではないだろうか。