左から、 山城大督(映像インスタレーション)、福富祥子(チェロ)、若林かをり(フルート)、上田希(クラリネット)、石上真由子(ヴァイオリン)、北村朋幹(ピアノ)、太田真紀(ソプラノ)

アンサンブル・ア・ラ・カルト69「『月に憑かれたピエロ』をめぐる冒険 」

2025年 1月25日(土)

あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホール

2024年1月25日、あいおいニッセイ同和損保ザ・フェニックスホールでアルノルト・シェーンベルクの『月に憑かれたピエロ』をテーマにしてコンサート「『月に憑かれたピエロ』を巡る冒険」が開催された。アルノルト・シェーンベルクは、音楽史の中で最初、あるいは最初期に「無調」に踏み入れた作曲家で、その後、12音技法などを開発するが、その決して心地いいとは言えない音列(旋律ではない)が、「現代音楽」の今日までのイメージを決定づけたところもあり、ある意味でクラシック音楽という、オールドマスターが作曲した音楽を再演し、反復するというジャンルをシェーンベルクが止めて、また過去に引き返していくような存在にもなっている。しかしながら、シェーンベルクの作品は、100年以上前のものもあり、すでに「現代」(コンテンポラリー)ではない。

日本においてクラシックファンはかつてに比べて減少傾向にあり、新たなファンを獲得するには、シェーンベルク以降の「現代音楽」に対する嫌悪感、あるいは苦手意識といったものを克服し、十分に楽しむことができ、その先にも続いていく道筋を見つけたい、というのが今回の目的でもあった。

この話を大学時代からの友人であるザ・フェニックスホールのプロデューサー、宮地泰史から相談を受けたのは、1年以上前のことだった。音楽の専門家でもない私に相談があったのは、アルノルト・シェーンベルクが、抽象絵画を最初期に始めたワシリー・カンディンスキーと交流があり、まさにそのもっとも交流のある渦中において、『月に憑かれたピエロ』が作曲されたからだった。シェーンベルクは画家でもあったこと、カンディンスキーとの交流もあったことから、美術ファンにも訴求したいこと、そして室内楽専用ホールのフェニックスホールとして初めて舞台美術を取りれたいということだった。

今日においては、カンディンスキーよりも先に、同じくシュタイナーの神智学に影響を受けた、スウェーデン出身のヒルマ・アフ・クリントが抽象絵画を描いていたということも言われているが、この時期、無調音楽と同様に、いずれ誰かが抽象絵画への道に進んだことは変わらない。

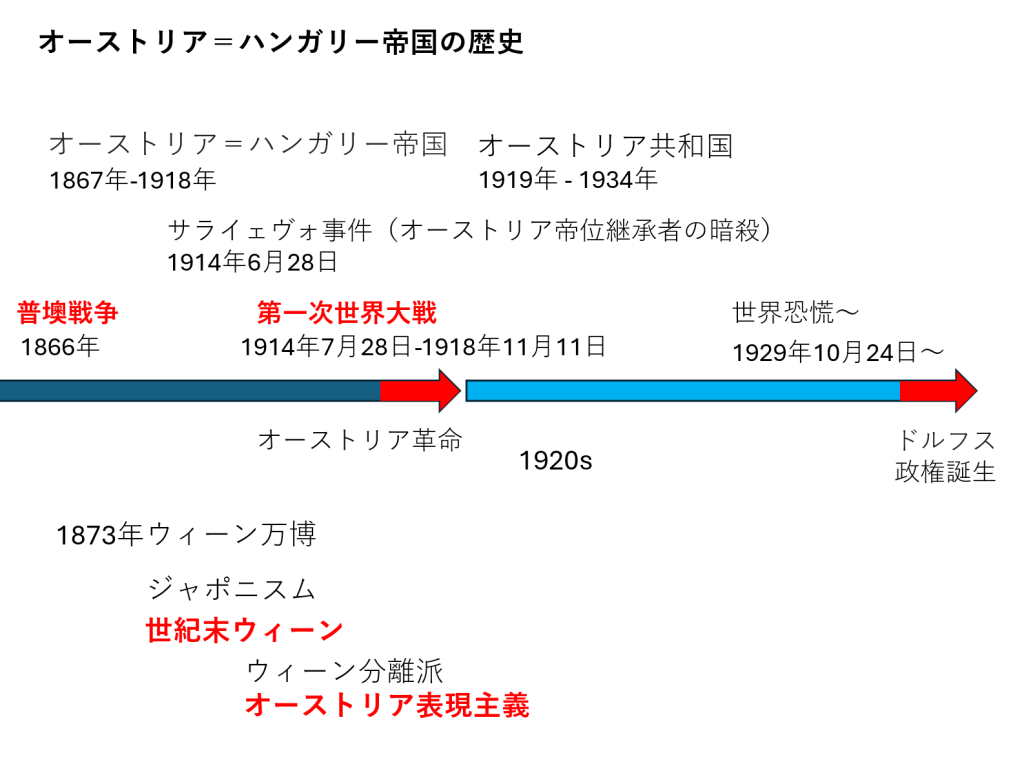

1866年に起こった普墺戦争(プロイセン=オーストリア戦争)後のオーストリア=ハンガリー二重帝国の首都ウィーンでユダヤ人移民二世として生まれたシェーンベルクは、音楽の高等教育を受けずに育ち、作曲家となった。ウィーン楽派と言われた、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンに倣い、シェーンベルクを中心に、弟子のアントン・ヴェーベルン、アルバン・ベルクと共に新・ウィーン楽派と称されるように、ヨーロッパ最高峰の音楽都市となったウィーンの音楽をリードする存在であり、次の100年を見据えた音楽の新たな構造をつくろうとしていたのだった。そのための新たな構造が無調であり、12音技法であったのだ。

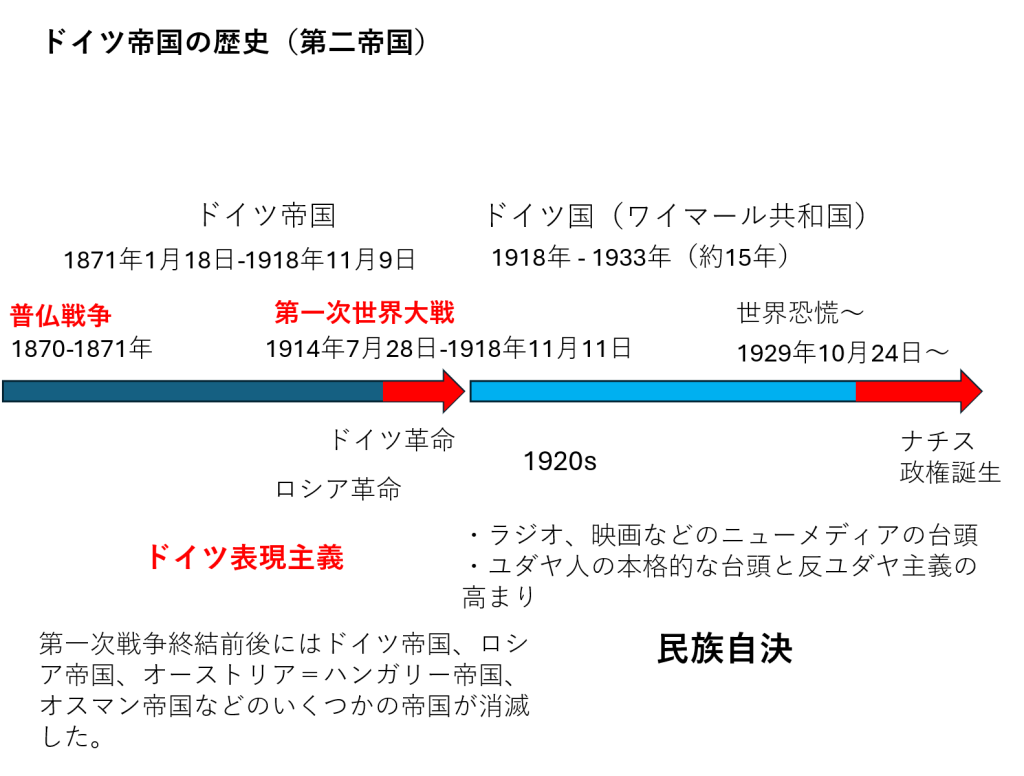

後期ロマン派と言われる19世紀半ばから世紀末にかけて、リヒャルト・ワーグナー、ジュゼッペ・ヴェルディ、アントン・ブルックナー、ヨハネス・ブラームスに続き、グスタフ・マーラー、ジャコモ・プッチーニ、リヒャルト・シュトラウスらがいた。そして、20世紀には入ると、イーゴリ・ストラヴィンスキー、アレクサンドル・スクリャービン、ベーラ・バルトークらの時代になり、ロマン主義的な表現は限界に到達しつつあり、調性の枠から外れていこうとしていた。こちらもいずれ誰かが調性から外れ、新たな道を模索しただろう。

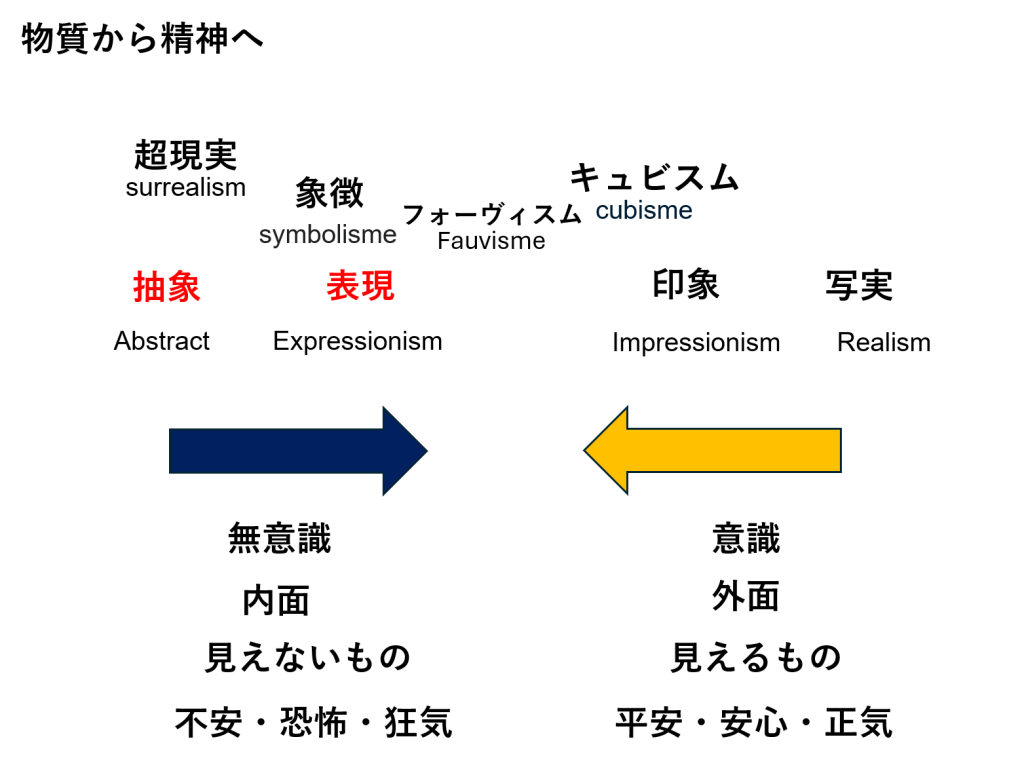

フランスでは第二帝政を築いたナポレオン3世が、普仏戦争(プロイセン=フランス戦争)で敗れ、1870年には第三共和政が樹立される。その後に開催されたのが、1874年の第一回印象派展であり、対象の客観的なフォルムの正確さよりも、光の変遷、筆致、主観的な「印象」が重視された。いっぽうでそれを追うドイツ圏は、海辺や川辺で光の移り変わり、印象を写し取る印象派の影響を受けつつも、個人の内面に潜り込み、内的な必然性から外に押し出す表現が重視された。それが印象主義(Impressionism)に対する表現主義(Expressionism)である。外から内に対して内から外というわけである。やや図式的に言えばそういうことになるが、美術でリードしていたフランス、音楽でリードしていたドイツと逆転現象があった。ドイツ系の母を持ち、ロシア出身のカンディンスキーは、法律と政治を学んで大学に職をもっていたが、独学で画家となりミュンヘンを拠点とするようになった。カンディンスキーはモスクワでモネの「積み藁」の連作を見て、何が描いているかわからず衝撃を受けている。つまりその時点で、カンディンスキーはある種の抽象絵画を体験していることになる。

カンディンスキーはミュンヘンを拠点にした後、早々にアカデミーの教育から離れ、新しい絵画表現を模索するようになる。それはフランスと同様に、サロンやアカデミーといった制度からの離脱でもある。オーストリアやドイツでは、それ以前から分離派と称され、既存制度から離脱し、新たなグループが生まれ、分裂していくというサイクルにあった。カンディンスキーも1909年に設立されたミュンヘン新芸術家協会に参加しているが、1911年12月には同会を脱会し、フランツ・マルクとともに、『青騎士』を設立している。

その年の1月、実はミュンヘンでカンディンスキーやマルクらはシェーンベルクのコンサートを見ている。その時の「印象」を描いたのが、《印象Ⅲ》(1911)である。ほとんど抽象画といってもよいが、言われて見ればピアノの前に観客が集まっている様子がわかる。共感覚者と言われるカンディンスキーは、実際に色彩的なイメージを感知したのかもしれない。

カンディンスキーは、シェーンベルクが自分と同じように、無調へ進もうとしていること理解し、手紙を送ってやり取りするようになる。カンディンスキーは、最初の手紙にこう書いている。「わたしたちがめざす今日のハーモニーは、「幾何学的」な方法ではなく、直接、反幾何学的、反論理的な方法でこそ見つけられるべきだと、わたしは考えています。そしてこの道は、音楽と同様絵画においても、『芸術における不協和音』の道です。そして『今日の』この絵画的、音楽的な不協和音は、『明日の』協和音にほかならないのです。」[1]

これは当時のキュビスムのように対象を幾何学的に分割していることを想定しているのであろう。そうではなく、不定形でありながら、構成されている絵画をカンディンスキーは目指していたように思える。

それに対してシェーンベルクは「あなたが『非論理的』と呼び、わたしが『芸術における意識的作意の排除』と呼んでいるものです。また、あなたが構成的要素について書いていることも、私はそのとおりだと思います。伝統的な効果を出そうと努めるどんな形式上の試みも、意識―活動からまったく自由というわけではありません。しかし芸術は無意識的なものに属しています。」「形を与えるもの、意識的に形を与えるすべてのものは、何らかの数字あるいは幾何学、黄金分割やそれと似たものとたわむれます。しかし無意識的に形を与えること、つまり「形=出現する形」という方程式を立てること、それだけが実際に形をつくり出すのです。」[2]と応じている。

カンディンスキーは、当時の自身の創作原理を、音楽に倣って印象、即興、作曲(コンポジション)と称しているが、それらは幾何学的な形態を使わず、不定形な状態でありながら、全体として構成されていることが想定されていただろう。そして、シュールレアリスムとはアプローチは異なるが意識よりも無意識、見えるものよりも見えないもの、具象よりも抽象に力点が置かれていた。

1911年は二人にとってまさに激動の年である。1月のコンサートで二人は出会い、5月にはシェーンベルクにとって後ろ盾でもあったグスタフ・マーラーが亡くなり、9月にはミュンヘンを経てベルリンに移住している。12月にはカンディンスキーの『抽象芸術論:芸術における精神的なもの』が発行され、カンディンスキー、マルクらは新芸術家協会を脱会。同時に、カンディンスキーは画家でもあったシェーンベルクを誘い、「青騎士」の展覧会を開催している。翌年の5月には、年会誌である『青騎士』を発行し、シェーンベルクも論考を寄せ、新・ウィーン楽派のメンバーも楽譜を掲載している。ベルリンにおいて行われた『月に憑かれたピエロ』の初演は10月16日である。

『月に憑かれたピエロ』は、ベルギーの詩人アルベール・ジローが1884年に発表したフランス語の詩集をもとにオットー・エーリヒ・ハルトレーベンが1892年に発表した自由なドイツ語訳の詩集である。それを元に女優アルベルティーネ・ツェーメが、シェーンベルクに作曲を委嘱している。正式名称は『アルベール・ジローの「月に憑かれたピエロ(ドイツ語訳オットー・エーリヒ・ハルトレーベン)」から採った全3部各部7篇の詩。シュプレヒシュティンメ(語りの声)、 ピアノ、フルート (ピッコロと持ち替え)、クラリネット( バスクラリネットと持ち替え)、ヴァイオリン(ヴィオラと持ち替え)、チェロのためのメロドラマ』とのことで、メロドラマの形式となっている。シュプレヒシュティンメとは、歌唱と朗読の中間的な方法で、どちらとも言い難いが、女優であるツェーメは歌もある程度歌えたらしい。

内容は、退廃的で耽美主義的な象徴的な内容といってよく、特に大きな意味があるわけではないが、それが夜であり、月であり、ピエロであり、狂気の世界であることが重要であろう。シュールレアリスムを先取りしているともいえる。この時期、シェーンベルクは自身に絵を教えてくれた友人の画家ゲルストルとシェーンベルクの妻マティルデが不倫し、後にゲルストルは自殺。1911年にはマーラーが亡くなり、個人的な精神状態もギリギリだったかもしれないが、社会的にも1914年、オーストリア=ハンガリー帝国の帝位継承者フランツ・フェルディナント大公が暗殺されたサラエボ事件をきっかかけに始まる第一次世界大戦の直前であり、植民地の覇権を争う帝国主義の時代は崩壊直前だった。

そのような不穏な世相を表すには、不条理な詩と不協和音が続出する『月に憑かれたピエロ』はまさにぴったりであったかもしれない。つまり、決して訳の分からない音楽ではなく、むしろ人を不安にさせる音楽として十分感情に訴えるものだったのである。

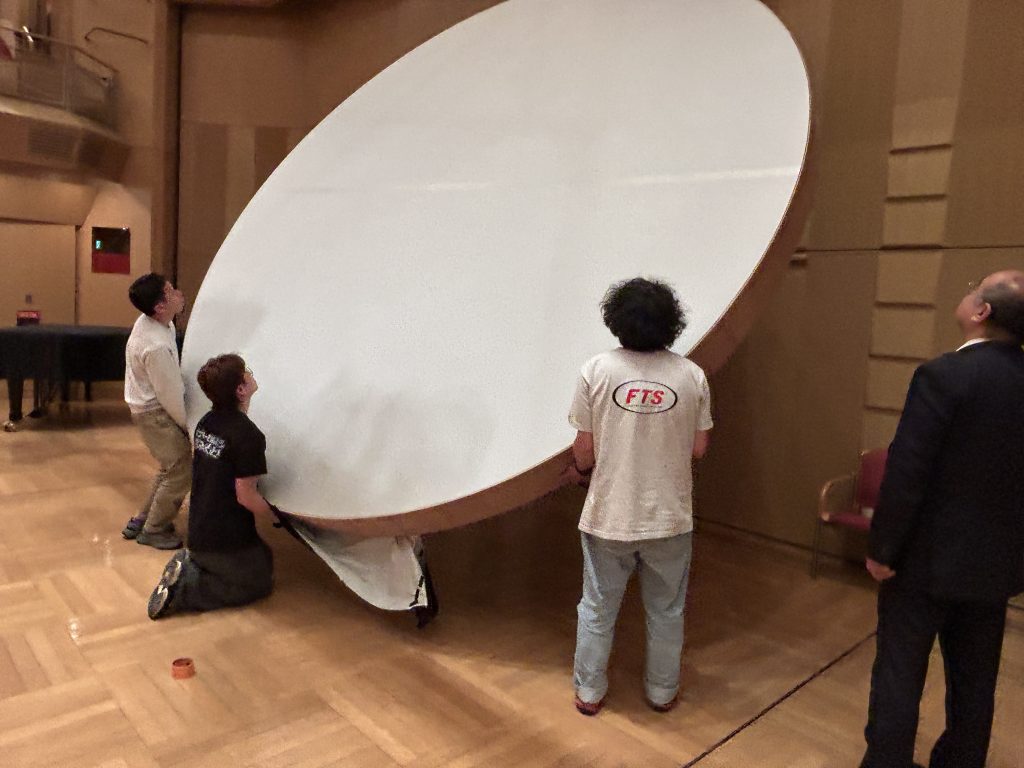

巨大円形スクリーンを吊り上げて設置する様子。

今回、室内楽専用のザ・フェニックスホールで初めての舞台美術を、美術家・映像作家の山城大督に依頼し、山城は月を思わせる直径4メートルに及ぶ巨大なスクリーンを制作する。そこには、ドイツ語の翻訳字幕が円をなぞるよう同心円状に投影され、時計の針のように微妙に動きながら、歌詞と演出の二つの効果が狙われた。山城は、映像的な空間をテーマにインスタレーションや映像作品を制作しており、音楽家、蓮沼執太のPVなどの映像も手掛けているが、舞台美術は初めての試みだという。山城ならこの難しい試みにチャレンジをしてくれるのではないかと声をかけたが、見事に期待に応えてくれたと思う。驚くべきことに山城は、『月に憑かれたピエロ』のさまざまなバージョンを何度も何度も聞き込んだという。

音楽評論家の小味渕彦之、声楽家の太田真紀、山城大督らと一緒に事前に行ったレクチャーでは、小味淵によって、シェーンベルクや『月に憑かれたピエロ』について詳しい解説が行われた。実際その時、聞いた限りでは、まったく不快とは思わず、むしろ楽器の特性を正確に把握し、月のキラキラとした光はピアノ、月を隠す雲の流れは管楽器、心象は弦楽器といったように、具象的な描写のようにすら思えた。太田は大学院時代の歌曲研究テーマが、シェーンベルクで、ヨーロッパでも公演を行ったことがある。そしてシェーンベルクは認められたクラシックのレパートリーとして頻繁に公演されており、日本との差を感じるというようなことを述べていた。難易度の高いシュプレヒシュティンメをマスターしており、4人のクロストークではシェーンベルクの魅力を存分に語った。

シェーンベルクとカンディンスキーが今回のような舞台作品を実現したわけではないが、『青騎士』に掲載されているように、舞台作品を構想していたし、シェーンベルクもまた総合芸術への関心は強くあっただろう。二人の中には、ワーグナーのオペラへの影響があったし、内的必然性によって異なるジャンルが結び付くことを考えていた。それらが実現することはなかったが、もしカンディンスキーがシェーンベルクの舞台美術を担当していたらどのようなものになったのか興味をそそられる。

『月に憑かれたピエロ』は、少し編成を変えて、太田真紀(ソプラノ)、北村朋幹(ピアノ)、石上真由子(ヴァイオリン)、福富祥子(チェロ)、上田希(クラリネット)、若林かをり(フルート)という編成で演奏され、演劇もしているという太田の振り付けも素晴らしく、実際、生で聞くとそれぞれの楽器の音色もより活かされており、心地よく感じた。音楽のことを詳しく記述することはできないが、国際的に活躍し、注目をされている北村朋幹は難解な上に異なる編成を補完するピアノを弾きこなし、近年、現代音楽のコンサートでも引っ張りだこの石上真由子のヴァイオリン、そして、アンサンブル九条山のメンバーでもある、太田、石上、福富、上田、若林らの息のあった演奏は、見事にシェーンベルクの世界観を構築していたといってよい。

個々の演奏技術もさることながら、特に印象的だったのは、室内楽専用の音楽ホールで、マイクやアンプを通さず、身体と身体を介して、音楽を聴くことの特別な感動、共時体験である。彼・彼女らの1年以上もかけたこの企画に、コロナやインフルエンザも流行っている中、体調を合わせ、音楽を完成させていくことの持続力、集中力には驚くしかない。それがプロフェッショナルと言えばそれまでなのだが、プレッシャーや緊張よりも楽しんでやっていることに感銘を覚えた。展覧会の制作と展示を何日もかけて行う美術家も大変だが、数時間ですべてを出さなければいけない音楽家のタフさは特別なものがある。

第3部の「帰郷」「おお、なつかしい香りよ」では、舞台裏のカーテンが開き、御堂筋が一望に見える演出がなされる。空は夕方ではあるが、歌詞では東の方向から夜が明けるというシーンである。故郷であるイタリアの小都市、ベルガモにたどり着き、窓から海原が見えて懐かしい香りによって、故郷、現実に帰還する。まさに一夜の幻想の物語といってよい。同じく海の町である大阪と重なるものもあった。

プロデューサーの宮地泰史の願いであった、美術ファンにももっとクラシックのコンサートにきてほしい、シェーンベルクもすでにクラシックとして楽しめるものにしたい、という狙いがどこで叶ったかわからないが、コンサートに先だって行われたレクチャーには、100名近い応募と約80名が集まるという異例のものとなっていた。また、レクチャー編に参加していたカンディンスキーのファンという男性も来場しており、音楽と美術が融合したある種のサロンを形成していたように思える。

調べてみると、シェーンベルクの『月に憑かれたピエロ』の日本での初演は1954年で、戦後の日本の美術評論をリードした瀧口修造をリーダーに、武満徹、湯浅譲二、秋山邦晴、山口勝弘ら音楽家、美術家が集まった「実験工房」によるものだった。実験工房の一部のメンバーは、翌年、武智鉄二の演出による仮面創作劇『月に憑かれたピエロ』を行っており、舞台美術や衣装に加えて、能楽師も参加する総合芸術であった。そういう意味では、『月に憑かれたピエロ』に、美術家が加わるのはごく自然なことであったかもしれない。

『月に憑かれたピエロ』に加えて、シェーンベルクの『室内交響曲 第1番』、『ブレットル・リーダー』、ヴェーベルンの『ヴァイオリンとピアノのための4つの小品』、ベルクの『室内協奏曲より 第2楽章 アダージョ』も演奏され、『月に憑かれたピエロ』の助走として、新・ウィーン楽派の世界観を堪能できるプログラムになっていたのも効果的であった。

今回の試みは、聞いた範囲では非常に高い評価を得たようで、音楽と美術の新しい交流の一つのきっかけになったといえる。また、世界のバランスが大きく崩れ、新たな秩序へと移行する転換期のものとして、時代的な共通性と共感もあったように思う。第一次世界大戦で帝国主義は終焉し、アメリカとソビエト連邦が台頭。さらに束の間の平和を経て、さらに第二次世界大戦へ至る。そもそも第一次世界大戦が終わったのはロシアでの革命などもあるが、スペイン風邪も大きいとされている。そのパニックはコロナ禍を経た私たちにはよくわかる。世紀末ウィーンを代表する画家でもあったクリムトやエゴン・シーレは、スぺイン風邪でなくなっている。まさに、1912年というのは世界が変わる直前だったといってよい。シェーンベルクも、次第にナチスが台頭するワイマール共和国の時代に12音技法を発案し、アメリカに亡命する運命が待っている。

この後、美術はこの時代の総合への志向や相互交流は忘れたかのように、純粋化が評価されるようになり、図と地のない平面性を特徴とした抽象表現主義が台頭する。音楽もまた、ある種の純粋性を求めるようになっていく。もちろんジョン・ケージやフルクサス、実験工房といった音楽と美術の交流やグループがあったことは忘れてはならないが、それぞれの分野で独立した批評や評価が確立されていくのも確かだろう。しかし、いつの時代も始まりにおいては、総合性や交流の中から新しいものが生まれていくのではないか。このような異分野の交流を今後も続けていきたい。

[1] シェーンベルク、カンディンスキー『 出会い 書簡・写真・絵画・記録』土肥美夫訳、みすず書房、1985年、p.16。

[2] 同書、pp.18-19。