中心統合構造から中空均衡構造へ

――「大舩真言 粒子の気色」展を巡って

秋丸 知貴

会期:2019年1月19日~2019年2月3日

会場:八日市文化芸術会館(滋賀)

会場風景

古来、日本では八百万(やおよろず)の神々が汎神論的に遍在し、神々と自然と人間は同質的に一体とされる。つまり、自然は神々そのものであり、人間もまた自然の一部とされる。人間は人為的になればなるほどあざとくなるが、内なる自然を発揮すれば自然の末端で生じるノイズを調整することもできる。この場合、人間の行為の理想は、無為無我の境地で自然と合一することである。

こうした自然観から、日本の伝統的な芸術観も生じることになる。日本では、自然に根差した実生活の中で使われるものこそが重要であった。そのため、元々生活空間や実用的機能から独立した純粋鑑賞芸術は存在せず、芸術は全て生活実用芸術であった。

そうした日本の伝統芸術では、最高の価値の源泉である自然を取り込めば取り込むほど生活は豊かで滋味に満ちたものになると捉えられていた。そのため、素材は、書画の和紙や顔料がそうであるように、できるだけ自然素材を用いることが好まれた。また、その造形も、織部焼を典型として、作家の人為的な意図の一方的な実現よりも、素材の性質や偶然の効果といった自然的要素との協働が目指された。さらに、画題の基調は自然を表す花鳥画や風景画であり、狩野永徳の《檜図屏風》のように自然を顕著に感受させる屈曲した樹木や、千利休の「朝顔の茶湯」のように自然を濃縮して享受させる最小限の草花や、長谷川等伯の《松林図屏風》のように大自然そのものの存在を暗示する余白の強調などが愛でられてきた。

これらは、古来中国から伝播した芸術を日本風に洗練したものといえる。特に、茶道は、木材による簡素な茶室に座り、自然を描出する掛軸や自然を純化する生け花に囲まれ、自然素材と天然効果による茶碗で、大自然の恵みである茶という飲物を味わうところに基本的特徴がある。そして、自らが自然の一部であることを静かに体感し、過ぎゆく時間という自然の「一期一会」のかけがえのなさを深く洞察するという点で、正に日本の伝統的芸術観の一つの総合であったといえる。

会期中の茶会の会場風景

それでは、大舩真言の芸術は一体どのように捉えられるであろうか?

近年、アメリカやヨーロッパで旺盛な制作活動を展開し、国際的な評価の高まる大舩の作品は、確かに西洋現代美術の最前線に位置しながら、西洋的芸術観だけでは語り切れない要素にも満ちている。そこでは、世界共通の普遍性と共に、日本的芸術観の様々な反映も感じられる。その意味で、大舩作品は西洋と日本を止揚する一つの世界美術の方向性を示している。

まず、大舩作品の特徴の一つは、画材としての岩絵具への愛慕である。それは、一般に誤解されがちな単なる表現様式としての日本画への拘泥ではなく、コンテンポラリー・アートの文脈における、自然素材を通じて自然との連続性を生み出すという日本の芸術的伝統の再生である。純朴さを残す岩絵具で着彩された作品は、鑑賞者に自然との親和的感応を呼び起こさずにはおかない。この大舩の自明にではなく自らの意志で岩絵具を画材に選び取る姿勢は、活動当初から現在まで一貫している。

また、大舩作品のもう一つの特徴は、その岩絵具を塗り重ねた画面の大小様々な粒子がもたらす鑑賞体験の奥深さである。平面作品として見た場合、それらの作品は虹や星屑を孕んだように光彩に満ち溢れ、幻想的な無限の移調と奥行きを示す。それと共に、これらの作品は、粒子的な厚みを有する立体作品でもあるという両義性を持ち、常に置かれた場所・状況や鑑賞者の身体と呼応する。そのため、これらは同時に絵画・彫刻・空間芸術という多様な様相を呈することになり、鑑賞者の内面では画面への没入と現実空間の感得が融和する感覚が生起することになる。こうした繊細で複層的な芸術効果は、大舩が素材選定や制作過程において細心の注意を払って配慮するものである。それらは、造形における抽象性という点では、西洋的な純粋抽象と日本的な気韻生動の昇華であり、展示における環境包含性という点では、西洋的なインスタレーションによる鑑賞体験の活性化と、日本的な設えによる身体性と時間性という内外の自然の豊饒化の融合と解釈できる。

図1 大舩真言《WAVE#41》2006年

図2 大舩真言《eternal #5》2007-14年

さらに、大舩作品の特徴の別の一つは、主題が常に自然を暗示することである。つまり、現在の多くの日本画が伝統的な花鳥風月の画題で自然を表現しようとしてリアリティを失いがちであるのに対し、大舩作品はむしろ地質的・気象的な自然現象そのものを多義的に象徴することで大自然をより実感的に覚知させる。例えば、「season」プロジェクトにおける四季を通じて屋外の空や樹葉と照応するような《WAVE #41》(2006年)(図1)や、「eternal moment」プロジェクトにおける空と海の水平線を反復するような《eternal #5》(2007-14年)(図2)を見れば、作品と自然環境との相似的響鳴性を強く感じ取れる。これらの作品では、人間の自然への支配力の強さを誇示する西洋型のアースワークとは異なる、自然の本質に寄り添い共に唱和することを愛好する日本の伝統的な美意識が表現されている。

◇ ◇ ◇

ここで注目すべきは、2005年から開始された大舩の代名詞的な「VOID」シリーズである。この「VOID」シリーズもまた、やはり群青の岩絵具を多彩に用いて自然を取り込み、自然現象のような円環状の抽象造形を描き、表面の物質的粒子による一つの立体的オブジェとして展示上の時空間や鑑賞者の身体と呼応する作品である。興味深いことは、これらの作品では、常に中央が微光を発しているように周囲よりも薄明るいことである。しかも、その月光のような淡い薄明りは、まるで完全な中心が存在しないかのように渦を巻いて微動しているようにも見える。それは、「中心(センター)」というよりも、むしろ作品名が示す通り「中空(ヴォイド)」と呼ぶ方がふさわしい。それでは、こうした「VOID」シリーズは一体どのような精神的理念を象徴しているのであろうか?

この問題に関連して、心理学者の河合隼雄は、ユングの分析心理学の成果を踏まえつつ、古来日本文化の深層には「中空均衡構造[i]」があることを指摘している。これは、河合が『古事記』における三貴神の内、太陽女神アマテラスと英雄男神スサノオの間に月神ツクヨミが無為に存在していることなどから着想を得て、西洋文化の深層にある一神教的な「中心統合構造」の対比概念として提出したものである。

ここでいう「中心統合構造」は、中心に強大な権力が存在し、それが周囲の万物を支配的に統合する構造である。そこでは、自然よりも人為が重視されると共に、周囲の万物は魂なき分析対象と見なされ、理性的・論理的な善悪の判断を下されて、異物は完全に排除されることになる。こうした心性が、近代西洋において人間の自然に対する要素還元主義と仮説検証実験を徹底させ、科学技術を飛躍的に発達させたと考えられる。

一方、「中空均衡構造」は、中央には実質的な権力は存在せず、それにより周囲の万物同士が均衡し合う構造である。そこでは、人為よりも自然が重視されると共に、周囲の万物は魂を賦活され、感性的・美的な共感や調和が重んじられて、異物でさえ包含されることになる。こうした心性が、新しいものを受け入れやすく古いものも残しやすい「日本文化の雑種性[ii]」をもたらし、日本が東洋でいち早く西洋的近代化を達成できた要因であると推定される。

こうした「中心統合構造」と「中空均衡構造」には、どちらにも一長一短がある。しかし今日、「中心統合構造」が発達させすぎた科学技術が致命的な自然環境破壊を発生させている現状では、その行き過ぎに歯止めをかけるものとして「中空均衡構造」には見直される価値がある。また現在、異質な人種や文明を排除し合う国際対立が激化している状況では、異物への寛容性を示す「中空均衡構造」の有効性もまた注目されて良いだろう。

さらに、「中心統合構造」の近代西洋が世界を「脱聖化(デ・エンチャンティッド)[iii]」された均質空間と捉えるのに対し、古来「中空均衡構造」の日本は随所に聖なる異界が遍在すると考え、そうした根源的自然へのアクセスポイントを聖地と呼び習わしてきた。宗教学者の鎌田東二は、そうした「聖地のトポロジー」について次のように解説している。

「空間はデカルトがいうような『延長』的均質空間ではけっしてない。世界中の各地に、神界や霊界やさまざまな異界と接触し、ワープする空間があるのだ。してみれば、世界は聖地というブラックホール、あるいはホワイトホールによって多層的に交通づけられ、穴を開けられた多孔体なのである。地球上の地理が多層多孔体であることを近代以降の地理学は教えてくれないし、地図もまたそれを教えてくれない。近代地理学からは聖地のトポロジーが完全に欠落しているのだ[iv]。」

本質的に、人間が「生きるよすがとしての神話」を求め[v]、社会が「聖なる天蓋」を必要とする存在であるならば[vi]、こうした形而上的な聖地感覚は人間と社会の精神的健康のために必要である。さらに、そうしたいわば深遠な根源的自然への畏敬の念である「センス・オブ・ワンダー[vii]」を蘇らせることは、科学技術の暴走による自然環境破壊を食い止めるためにも世界的な急務といえよう。

こうした「中空均衡構造」や「聖地のトポロジー」こそが、正に大舩の「VOID」シリーズが象徴する精神的理念であり、最先端の世界美術として持つ今日的意義といえる[viii]。

図3 大舩真言《VOID ζ》2016年

例えば、大舩が2016年にフランス・パリの聖メリー教会で行った個展「Particules en Symphonie」で、教会内部の天井に展示した《VOID ζ》(2016年)(図3)は、天上世界の荘厳な輝きを表現する堂内のステンドグラスと共に、西洋でも近代以前にはそうした神聖(スピリチュアル)な聖地感覚が普遍的であったことを如実に感じさせる作品である。そして、教会内部を照覧するこの作品は、「中空均衡構造」的に世界を「再聖化(リ・エンチャンティッド)」し、この建物に長年蓄積されてきた無数の人々の敬虔な想念を呼び覚まさせるものであった。

図4 大舩真言《VOID》2013年

図5 大舩真言《Raw》2015年

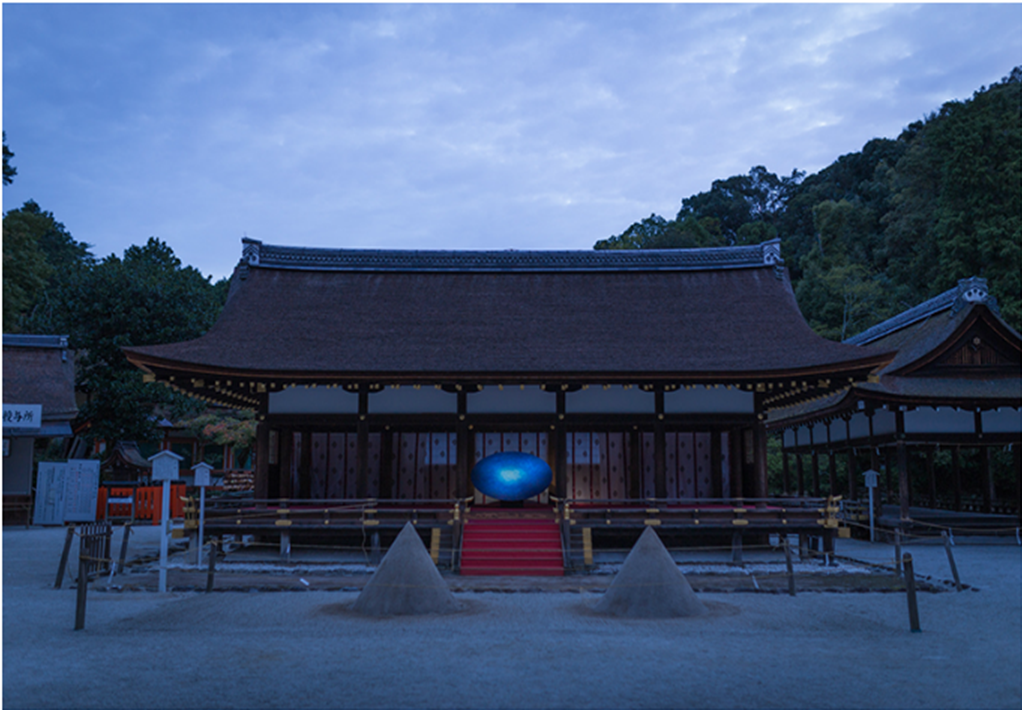

さらに、大舩が2015年に京都で最古とされる二つの神社でそれぞれ同時に展示した《VOID》と《Raw》は、「聖なるトポロジー」としての世界観をより明瞭に示唆する作品である。つまり、賀茂別雷神社(上賀茂神社)の細殿に展示された《VOID》(2013年)(図4)は、前庭の神の依代としての立砂と共に、「中空均衡構造」的に背後の鎮守の森や神山を通じて天空まで渦を巻いて貫く象徴のように映り、世界における聖性の臨在と遍在を強く直観させる作品であった。また、それに呼応するように賀茂御祖神社(下鴨神社)の橋殿に設置された《Raw》(2015年)(図5)は、この神社に伝わる神話的イマジネーションを可視化し、やはり世俗的生活を背後から支える超越的な聖性に深く思いを馳せさせる作品であった。

いずれにしても、これらの展示は、単なるサイト・スペシフィックな水準を超える次元の奥行きを現前させていたといえるだろう。

◇ ◇ ◇

本展「大舩真言――粒子の気色」展は、大舩の芸術活動の現時点での集大成的意味合いを持っている。

会場では、いずれも岩絵具を素材とする平面作品が、まるで広大な自然風景を見渡すかのようにそれぞれの壁面に並んでいる。また、岩絵具を素材とする立体作品も、森林の中を彷徨うときに出会う様々な事象のように点在している。そのため、個々の作品に大・小や平面・立体の差異はあれ、展示空間全体は岩絵具の肌理という共通の音色(トーン)で統一されている。

その岩絵具の硬質かつ暖かみのある肌理は、その原石が経てきた悠久の時間や、それに連続して屋外に広がる不可視の大自然を想像させる。また、その厚みのある粒子状の肌理は、物質的実体として向かい合う鑑賞者に自らと作品を取り巻く環境を知覚させると共に、内外の自然としての身体性や時間性も深く自覚させる。さらに、その着彩された岩絵具の繊細で揺らめくような色彩や明暗の移り変わりは、無音でありながら静謐な交響曲(シンフォニー)を奏でているように感受され、会場内には、大地が、大海が、大空が、宇宙が無限に揺蕩(たゆた)っているように感得される。

(最奥)図6 大舩真言《WAVE‐infinite‐》2009-19年

図7 大舩真言《WAVE‐depth‐》2010年

何よりもまず会場全体で目を引くのは、正面の壁面に展示されている、横7メートル50センチ・縦2メートル53センチの巨大平面作品《WAVE‐infinite‐》(2009-19年)(図6)である。この作品は、その褐色系の彩色とも相俟って、物理的にも心理的にも五大としての「地」を強く感じさせると共に、母なる大宇宙そのものに包み込まれるような感覚ももたらす。また、横の壁面に展示された平面作品《WAVE‐depth‐》(2010年)(図7)は、その寒色系の彩色が鑑賞者を深い瞑想状態へと導くと共に、五大としての「水」あるいは「風」に通じているようにも感じられる。

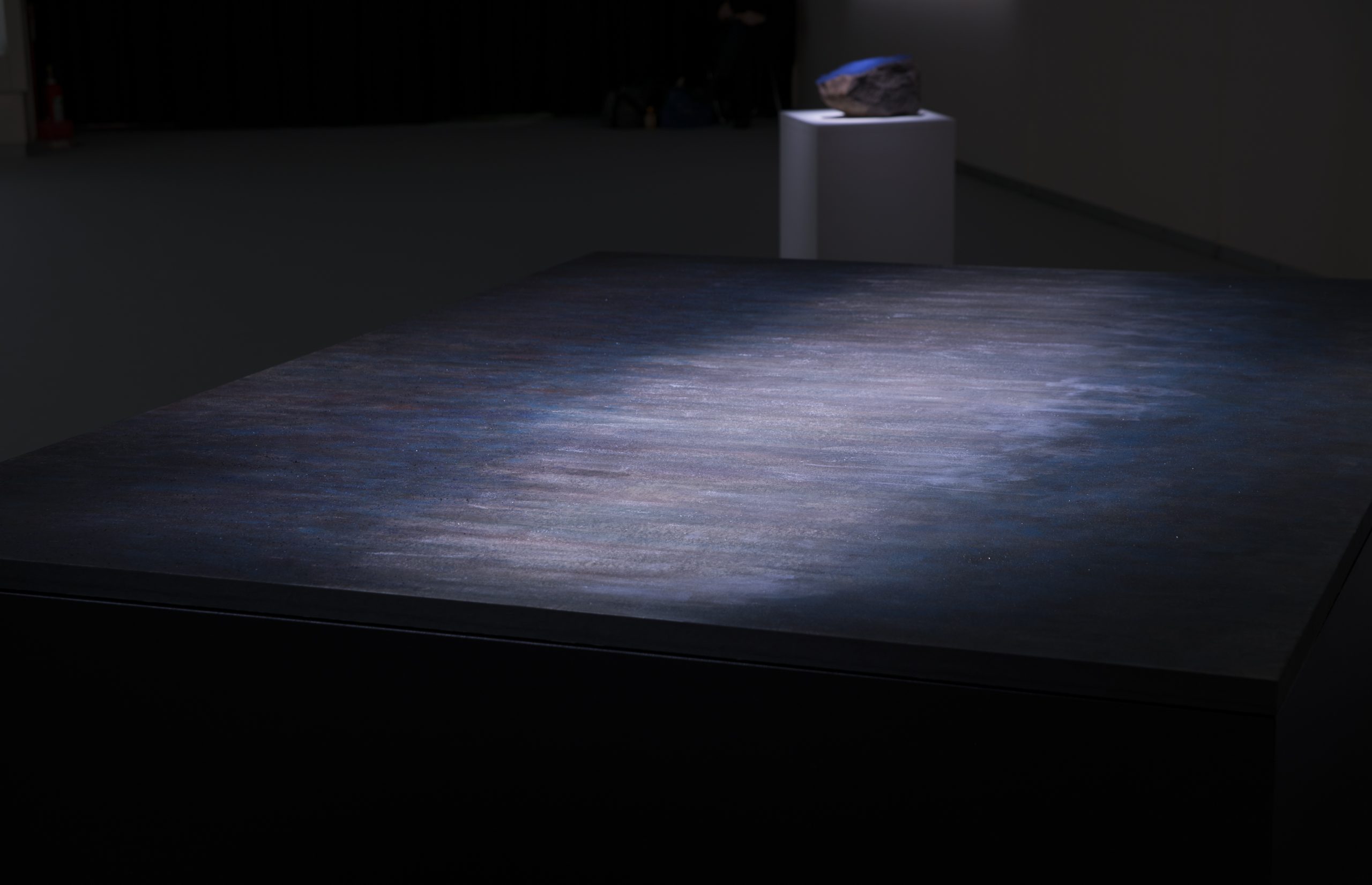

(手前)図8 大舩真言《WAVE#85》2010-19年

さらに、床に置かれた巨大立体作品《WAVE#85》(2010-19年)(図8)は、その天面の粗く波立つ表面が、五大の「地」として地表や岩肌を連想させる一方で、角度を変えて見ると、「水」や「風」として月光の映る夜の海原や砂漠の風紋のような表情も醸し出す。つまり、大舩作品における極めて具体的な内面的リアリティは、その開かれた外観的抽象性と、鑑賞者の経験・記憶やその時々の心情との相互作用により、刻一刻と変化しつつ成立するのである。

図9 大舩真言《Reflection field‐koto Rhyolite #1》2019年

図10 大舩真言《Reflection field‐koto Rhyolite #2》2019年

図11 大舩真言《Reflection field‐koto Rhyolite #3》2019年

また、会場では《Reflection field‐koto Rhyolite》と題された三つの立体作品が散在している(図9~図11)。これらは、自然の岩石の断面に岩絵具を塗り重ねて作品化したもので、形式的には立体作品であるが、厚みのある平面の中に小宇宙的な深淵を内包しているという点では先の平面作品の「WAVE」シリーズと共通する構造をなしている。つまりここでは、永遠性を包含したアウラ的な自然的物質と、大舩によって創り出された人為的芸術とが合一している。こうした自然の本質に寄り添い共に唱和する作品は、大舩の意識の中で自然と人為が乖離していないからこそ生み出されたといえる。

(左)図12 湖東流紋岩

(右)図13 大舩真言《VOIDο》2012年

さらに会場では、何も手を加えない岩石そのものも一点、そうした平面作品や立体作品と共に展示されている(図12)。この一見目立たず場に溶け込んでいる未加工の岩石は、実は深層レベルで自然と人為をより浸透させ、作品世界と鑑賞者をより深く一体化させる働きを示している。それはちょうど、枯山水が庭園を大自然の縮図へと変化させるように、この展示空間を大宇宙の象徴へと変容させている。すなわち、ここでもやはり、自然と人間の包摂的共存が象徴的に表現されている。

そして、これらの作品に用いられている岩石は、それが大舩の長年の制作活動の拠点であり、本展の会場である八日市文化芸術会館が所在する東近江市でしか採石できない「湖東流紋岩」である点で、自然な生活の時空にも根差している。そして、その「湖東流紋岩」が7000万年前の火山活動で形成されたという意味では、五大としての「火」を象徴しているともいえる。

そして、これら全ての作品を陰から支えるように背後の壁面で静かに佇んでいる作品が、《VOIDο》(2012年)(図13)である。この作品は、「中空均衡構造」的に展示空間全体を共鳴させ、他の全作品を調和的に唱導する役割を果たすと共に、五大としての「空」をも象徴している。すなわち、この展示会場は、一つの聖なる多層多孔体として、作品相互の多様性と統一性を両立させつつ自然の五大全てを表象しているのである。

特筆すべきは、本展の関連イベントとして開催された展示会場内での茶会である。この茶会では、人々は展示された大舩作品の間に点在する畳に座り、それぞれ呈茶を心ゆくまで楽しむことになった。そこでは、展示作品相互が様々に表象する外的自然と、茶を飲むにつれて体内から感得される内的自然が響応し、鑑賞者達もまた、立ち昇る時間と空間の微細な連関の確かな構成要素の一つとなるように感じられた。すなわち、鑑賞者達はそれぞれ、自然の調和の中に、永遠の現在の中に、人間相互の分け隔てをも超えて、自らの存在を感じ取ることになったのである。

なお、この茶会で呈茶されたのが中国産や東近江市産の茶であったという意味で、この茶会は、この展覧会が文化的伝統において西洋だけではなく東洋に対しても開かれており、時間的には久遠の過去から今現在へと繋がり、空間的には地域(ローカル)に根差しつつ国際的(グローバル)な広がりを有することを提示するものであったといえる。

(写真:田邊真理)

[i] 河合隼雄『中空構造日本の深層』中央公論社、1982年。

[ii] 加藤周一『雑種文化――日本の小さな希望』講談社文庫、1956年。

[iii] マックス・ウェーバー『職業としての学問』尾高邦雄訳、岩波文庫、1980年。

[iv] 鎌田東二「聖トポロジー」『聖トポロジー――地霊の変容』河出書房新社、1990年、85頁。

[v] ジョーゼフ・キャンベル『生きるよすがとしての神話』飛田茂雄・古川 奈々子・武舎るみ訳、角川ソフィア文庫、2016年。

[vi] ピーター・L・バーガー『聖なる天蓋』薗田稔訳、ちくま学芸文庫、2018年。

[vii] レイチェル・カーソン『センス・オブ・ワンダー』上遠恵子訳、新潮社、1996年。

[viii] 西洋の「中心統合構造」では、当初その中心には一神教の超越神が位置し、やがて近代に入ると人間がデカルト的な近代的自我を確立してその地位を奪取することになった。エルヴィン・パノフスキー『「象徴形式」としての遠近法』木田元・川戸れい子・上村清雄訳、ちくま学芸文庫、2009年や、秋丸知貴「『象徴形式』としての一点透視遠近法――『自然』概念の変遷を手掛かりに」『モノ学・感覚価値研究』第7号、京都大学こころの未来研究センター、2013年を参照。なお、一点透視遠近法が「中心統合構造」の象徴形式であるとすれば、大舩真言の《VOID》は「中空均衡構造」の象徴形式であるといえるだろう。

※初出 『大舩真言展――粒子の気色』図録、東近江市八日市文化芸術会館、2019年。