名和晃平「Sentient」

会期:2025年4月22日(火)- 7月12日(土)

休廊:日・月・祝日

時間:12:00 – 18:00

会場:SCAI THE BATHHOUSE

住所 : 〒110-0001 東京都台東区谷中 6-1-23 柏湯跡

本年4月から7月にかけて、東京谷中のSCAI THE BATHHOUSEで彫刻家・名和晃平(1975‐)の個展「Sentient」が開催された。同画廊における、3年ぶり6度目の個展である。

約2年前に、名和はSCAI THE BATHHOUSEの主催で、kojin kyoto(京都市上京区)で日本における直近の個展「From Code to Material」(2023年10月29日-11月5日)を行っている。この時、名和は《Material and Book Shelf》(2023年)を発表している。この作品は、SCAI THE BATHHOUSEの白石正美代表から「スタジオにある素材のサンプルやオブジェクトがすべて並んでいるような棚をつくってみては?」とアドヴァイスを受けて生まれた作品であった[1]。

もし誰かに後押しされなければ、作家自身が膨大に増殖していく試作品を並べ一つの作品として展示する決断を下すことはなかなか難しいだろう。その点で、この作品はアーティストとギャラリストの一つの理想的なコラボレーションを示している。そして、この《Material and Book Shelf》の発展形として、本展は改めてSCAI THE BATHHOUSEで名和の多様なミクストメディアの作品を過去から現在まで幅広く展示すること自体をテーマとするものである。

参考 名和晃平《Material and Book Shelf》2023年

(「From Code to Material」での展示風景)

本展では、名和がこれまで約20年間取り組んできた代表的なシリーズを軸に、複数のシリーズで用いられる手法を組み合わせた作品や、全くの新作も登場している。その展示作品の共通点は、基本的に名和が蚤の市やネットオークションで収集したオブジェに基づいていることである。名和の蚤の市でのオブジェ収集は、イギリスに留学していた1990年代末から始まっており、インターネットの普及後はネットオークションもそこに加わったという。

元々、あらゆる物体には、それが物質的持続体として経験してきた歴史性と場所性に基づく物理的な痕跡と関係者の想い――ヴァルター・ベンヤミンのいう「アウラ」――が刻印されている。その点で、まずそうした「アウラ」に親しむ名和の感受性はベンヤミンのいう「収集家」そのものである。

収集家を最も深く魅了するのは、個々の物を一つの影響圏に閉じ込めることです。一方、その影響圏の中で、個々の物は、最後の身震い――所有されるという身震い――を積み重ねつつ凝固します。思われたこと、考えられたこと、意識されたこと全てが、彼の収集物の台座、額縁、飾台、飾幕になります。その物の由来である、時代、地域、手業、所有者――これら全てが、真の収集家にとっては、彼の収集物一つ一つのどの内でも、一つの魔術的な百科事典へと凝縮し、それらの総体が彼の収集物の運命です[2]。

そうした、それぞれ固有の由来を持つ様々な物体は、蚤の市で一覧されると様々な時代的ヴァリエーションを示すが、さらにネットオークションで総覧されると多様な地域的ヴァリエーションも提示する。そこでは、ヴォルフガング・シヴェルブシュのいう脱アウラ的な「パノラマ的知覚」が生じる。そうした「パノラマ的知覚」の象徴形式こそ、キュビズムであり、コラージュであり、シュルレアリスムの「ディペイズマン」である[3]。現代のアーティストである名和は、そうしたモダニズムの感受性は既に自明な前提としている。名和自身は、それを「混沌のなかで、意図せずおもしろいものに出会えるような、そういうものとの出会い方」と表現している[4]。

その上で、21世紀に生きるアーティストとしての名和の興味深い点は、そうした蚤の市やネットオークションで得たオブジェの唯一無二性に基づく時空を超えるスペクタクル性を提示した上で、さらに最新の素材や技術を加味して新奇な「アウラ」を生み出すことである。例えば、名和の代名詞ともいえる動物の剥製等のモティーフを大小様々の透明球で覆う「PixCell」シリーズでは、元の生々しい物体は物質性を失い、情報化していくようにも霊体化していくようにも見える。また、物体の表面に絨毛を付着させる「Velvet」シリーズでは、元の見慣れた形体は異化されると共に、その滑らかな触感でより親しみ深くも感じられる。

ただ、あらゆる存在が「交換価値」という数字に還元され、あらゆる物体が「0」「1」のデジタル・データに代替可能な現代では、むしろ彫刻家としての名和は即物的なリアリティの表出こそを意図しているように思われる。そうした情報より物質を重視する点で、名和の心性は親アウラ的といえるかもしれない。名和の作品がいずれも極めてモダンでクールでありながら人間的な温かみやユーモアにも欠けていないのは、ここに関係していよう。

これに関連して、展覧会タイトルの「Sentient」は、近年AI(人工知能)の発達によりクローズアップされてきた言葉である。つまり、「Sentient(感応力のある)」とは、自己意識を持ち、外界を感受し、環境に反応できることを指す。この存在が生命を持つことの指標である感応力を、名和は具体的に作品を提示し素材を強調することで鑑賞者に改めて実感させようとしているように思われる。実際に、名和は本展のインタヴューで次のように述べている。

コンピュータを介して物質と情報が相互に変換可能になったことは、さまざまな形式の情報を大量に学習することを可能とした。これは、近年の生成AI成長の大きな背景を成しているといえるだろう。私はその上で、AIがカバーできない領域を探索することを試みたいと思っている。こうした視点からあらためて振り返ると「PixCell」とは、あらゆる物質が情報化していく中において、彫刻というフォーマットを用いることで、感性的な要素をも保存しようとした試みだったといえるかもしれない。今回の「Sentient」でも、フィジカルな感覚を通してアウトプットすることが現代において持つ意味を改めて問うことを目指しており、展覧会のタイトルもそうした関心にもとづくものだ[5]。

展示風景

スーザン・ソンタグが言うように、芸術作品は汲み尽くせない複雑性を具えている。また、ウンベルト・エーコが言うように、優れた芸術作品は多様な解釈を許容する。

作家としての名和もまた、作品解釈においては一義性ではなく多義性を好む。それは、鑑賞者に自由な鑑賞の中で「感覚がひらかれ、思考が深まる瞬間」を経験して欲しいからだという[6]。ただ、名和の制作の出発点は、完全に抽象的な虚空ではなく常に具体的なコンセプトや記憶に基づいている。実際に、本展で展示されている約20点は、素材においても技術においてもいずれも入念に吟味されており、書くべき内容は数多く豊富である。ここでは、特に筆者が注目したいくつかの作品の内容を記述しよう。

名和晃平《Cells in the Grotto》2025年

まず、本展のシンボル的作品である《Cells in the Grotto》(2025年)は、洞窟のような流木に粘土を塗布し、その中に多様な物質が入った大小様々の透明なガラス球(セル)を配した作品である。

ここで、動物・植物・鉱物の諸要素を封入したそれぞれのガラス玉は、併存する生態系の相補関係を含意すると共に、天然物と人工物の境界を超える人智の及ばない大自然の秩序を感じさせる。また、この作品構成自体が、物質と情報が混沌とする現代社会で様々なオブジェを収集し加工再編する名和の創作プロセスの比喩にもなっている。

なお、筆者には、この作品は科学技術という「魔法の杖」を手にした人間が母なる大自然の懐中から様々な財宝を獲得している現代という時代の象徴であるように感じられる。

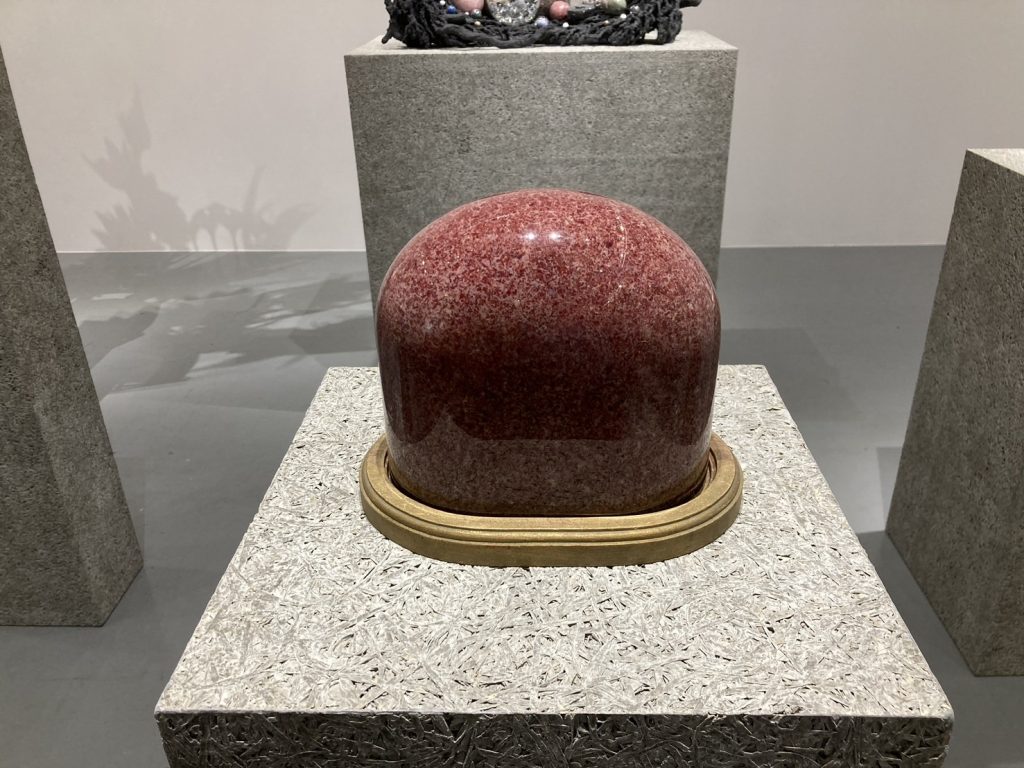

名和晃平《Meat in a Cell》2025年

また、《Meat in a Cell》(2025年)は、一見磨き上げられた大理石に見えるが、実は《Cells in the Grotto》でも用いられている加工肉をガラスケースに詰め込んだ作品である。

この作品は、名和が学生時代に缶から抜き出したコンビーフの表面がつややかで大理石のように見えた経験が元になっている。名和は、そうした流通や消費に適した工業製品のような加工肉を「資本主義化された生命のかたちなのではないか」と思ったという[7]。本作は、その時に作ったプロトタイプを、名和自身の問題意識の持続的幅広さを示すために改めて作品化したものである。

なお、筆者には、この作品は科学技術の発達により「自然と人工」や「有機物と無機物」の境界が曖昧になっている現代という時代の体現であるように思われる。

名和晃平《Velvet-Saddle Horse》2025年

さらに、《Velvet-Saddle Horse》(2025年)は、日本の伝統的な木目込人形の手法で作られた「飾り馬」をモティーフとする作品である。3Dスキャンされたモティーフにエフェクトを加え、形状を歪ませた上で再度実体化し、表面を絨毛によるテクスチャで覆っている。

飾り馬は、端午の節句を祝って飾られることの多い座敷飾りの一つである。古来、馬は高貴な身分を示し、その豪華な馬具による勇壮な姿は男児の健やかな成長と出世を願う縁起物であった。名和によれば、祖母がこの飾り馬をよく作っていた記憶があるという。

なお、筆者には、この作品は体中の膨らみが新型コロナ禍を連想させると共に、科学技術がどれだけ発達しても子を思う両親や祖父母の気持ちは時代を超えて不変であることの表象であるように感受される。

名和晃平《Traveller’s Tree》2025年

名和晃平《Cockscomb》2025年

名和晃平《Prism [Ikebana]》2025年

そして、《Traveller’s Tree》(2025年)、《Cockscomb》(2025年)、《Prism [Ikebana]》(2025年)は、いずれも植物を素材にする作品である。

まず、《Traveller’s Tree》では、枯れて乾燥した「旅人の木(扇芭蕉)」が、炭化ケイ素で覆われた木製の椅子と組み合わされている。筆者には、この作品は生命が燃え尽きた旅路の果ての安らぎを詩的に表現しているように感じられる。

また、《Cockscomb》では、水分を樹脂に置き換えるプラスティネーション処理が施された鶏頭が、砂の入ったガラス瓶に挿されている。筆者には、この作品は生命への最先端の実験や標本の比喩であるように感受される。

さらに、《Prism [Ikebana]》では、プリズム加工された箱が用いられ、視点のずれにより箱内の花の虚像を幻出している。筆者には、この作品はメディア環境が「第二の自然」となっている現代の映像社会の似姿であるように享受される。

つまり、これらの作品では、植物の「死」「仮死」「生」の3様態が示されると共に、物質が様々なレベルでイメージ化されている。換言すれば、筆者には、これらは現代の科学技術がもたらした新しい生命観や世界観のある種の寓意であるように思われる。

その上で興味深いのは、《Prism [Ikebana]》が華道家井上太市とのコラボレーション作品であり、箱内の花が週替わりで生け替えられることである。また、《Cells in the Grotto》や《Meat in a Cell》の加工肉も、長期的な展示保存用の処理を施されているとはいえ永久不変ではないことも興味深い。

すなわち、恒久性を前提とするはずの彫刻作品が、ここでは最初から有限性を孕んでいる。このことが重要なのは、そもそもこれらは流通や消費を前提とする資本主義的文脈から逸脱した実験作品であることを示しているからである。その意味で、後藤繁雄がこの名和の個展を論じる文章の中で、「彼自身はもの腰もソフトで、いつもにこやかであるが、実は明確な『切断』がある。それは、アートマーケットと批評で動くアートワールドに対する資本主義的側面に対する『切断』でもある。彼の作品は、その中のプレイヤーとして大きな評価を得ているにもかかわらず、彼の身や心は、つねに人間世界の外にいるという存在なのだと思う[8]」と述べているのは正鵠を射ている。

そして、名和は「本展には彫刻の恒久性ではなく有限性にフォーカスした作品が多く存在する。日本には古くから『無常』や『泡沫』という言葉があるが、うつろう世界の儚さに美を見出すこれらの感性を大切にしていきたいのだ」とも述べている[9]。そもそも、生け花とのコラボレーション自体が日本の伝統的感受性との極めて顕著な親和性を示している。また、常に素材の性質から出発する名和の作風は、実際に素材との協働を重視する日本の造形文化の伝統に連なるものである。さらに、名和は「自分はもの派が切り拓いた業績をリスペクトを持って継承したいと思っている」と語っている[10]。そうであるならば、名和の制作には、自らの精神風土や生活実感に即し、リアリティのない「砂上の楼閣」ではなく特殊性を通じて普遍性に至ろうとするゲーテ的精神が息づいていると指摘できる。

いずれにしても、現在振付家・ダンサーのダミアン・ジャレとのコラボレーションによるシアター・ピースの最新作《Mirage》がヨーロッパを巡回公演中であることを含め、いつもながら名和の休みを知らない旺盛でクオリティの高い仕事には敬服せざるをえない。引き続き、筆者は同時代の最重要アーティストの一人として名和の創作活動に注目していきたいと考えている。

註

[1] 名和から提供を受けた、雑誌『Flaunt』のためのインタヴュー記事より引用。

[2] Walter Benjamin, »Lob der Puppe« (1930), in: Gesammelte Schriften, III, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1972; Dritte Auflage, 1989, S. 216-217.

[3] 「アウラ」については拙稿「ヴァルター・ベンヤミンの『アウラ』概念について」、「パノラマ的知覚」については拙稿「『象徴形式』としてのキュビズム」を参照。

[4] 「彫刻家 名和晃平 – 作品の見方は自由。多義性のあるものに魅力を感じる」『QUI』2025年6月9日公開。

[5] 註1に同じ。

[6] 註1に同じ。

[7] 註1に同じ。

[8]「名和晃平における「アート思考」をめぐって 新作展sentient /一日一微発見509」『note 編集者・アートプロデューサー後藤繁雄の一日一微発見』2025年4月30日公開。

[9] 註1に同じ。

[10] 2025年6月19日の筆者による名和への直接インタヴューによる。

(《Material and Book Shelf》の写真画像は作家提供)