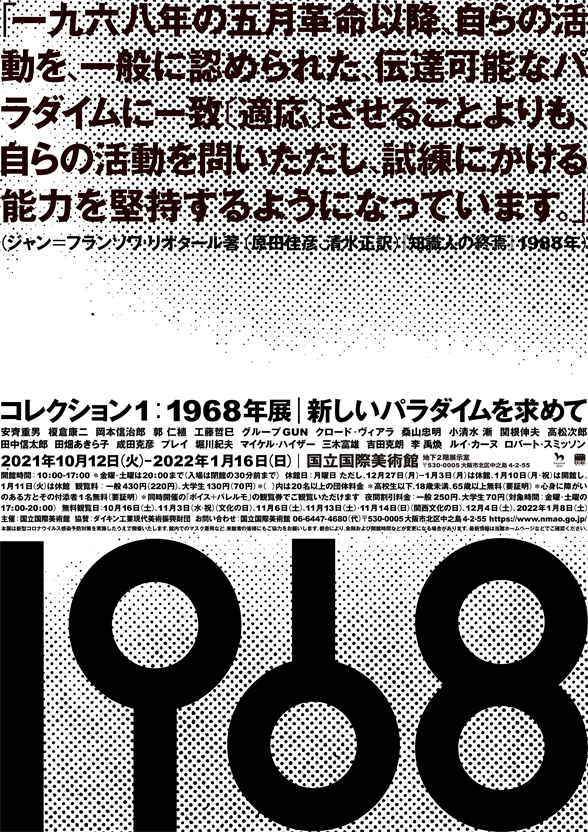

コレクション 1 : 1968年展――新しいパラダイムを求めて

会期:2021年10月12日(火)– 2022年1月16日(日)

会場:国立国際美術館 B2階展示室

国立国際美術館の所蔵品による企画展示として、「1968年展――新しいパラダイムを求めて」展が開催された。これは、2005年に同館が主催した「もの派‐再考」展の続編的意味合いを持ち、キュレーションも引き続き中井康之が手掛けた。分かりやすい派手さはないが、いぶし銀のように非常に意義のある好企画だったので記録を残しておきたい。

それでは、なぜ1968年なのか?

これまでも、公立美術館がある特定の年に焦点を当てて戦後美術の展覧会を行うことはあった。例えば、対象とする年代順で言えば、1996年に目黒区美術館で行われた「1953年ライトアップ――新しい戦後美術像が見えてきた」展、同年に東京都現代美術館で開かれた「日本の美術――よみがえる1964年」展、2018年に千葉市美術館等で開催された「1968年――激動の時代の芸術」展、1995年に埼玉県立近代美術館等で開催された「1970年――物質と知覚」展等を挙げられる。

「1953年展」は、戦後復興期の敢えて例外的に大きな歴史的事件がなかった年を選んでいる。また、「1964年展」は東海道新幹線の開通や東京オリンピックの開催で高度経済成長が頂点に達する年を取り上げている。さらに、「1968年展」は全共闘やベトナム反戦等の反体制運動が盛り上がった年を選択している。これらは、それにより洋画・日本画や、写実・抽象等の絵画内ジャンルはもちろん、絵画・彫刻・建築・デザイン・写真・音楽・舞踏・演劇・文学・漫画等の芸術諸ジャンル間に通底する心象風景を浮かび上がらせようとする試みであった。

これに対し、「1970年展」は、より一つの具体的な現代美術の動向に焦点を当てていた。つまり、現在国際的に注目を集める「もの派」と呼ばれる作家達が出揃った1970年を取り出し、この年に開催され彼等の何人かが参加した国際的な重要イベントである東京ビエンナーレ「人間と物質」も視野に入れて、もの派の全貌をトータルに俯瞰しようとする取り組みであった。

これらの延長上で、本展はより現代日本美術の文脈における転換点としての1968年に照準を絞っているところに特色がある。つまり、もの派の出発点である関根伸夫の《位相–大地》(1968年10月)を中心として、それが成立した当時の国内におけるもの派以外の様々な諸動向もできるだけ実作品で提示し、《位相–大地》成立の美術史的な必然性や画期性を具体的に示そうとするところに大きな見所があった。さらに、館内で同じ会期で併催されていた特別展「ボイス+パレルモ」展が、同時代の西洋のトップアーティストであるヨーゼフ・ボイスとブリンキー・パレルモの作品を提示することで、比較対照的に《位相–大地》の国際的な立ち位置も感得できる構成になっていた。

第1章「視ることへの問い――『Tricks and Vision』と『空間から環境へ』」では、《位相–大地》の前史として、二つの重要な国内の展覧会が取り上げられていた。一つは1966年11月に東京銀座の松屋デパートで開催された「空間から環境へ――絵画+彫刻+写真+デザイン+建築+音楽の総合」展であり、もう一つは1968年4月に東京画廊と村松画廊で開催された「Tricks and Vision(盗まれた眼 )」展である。

「空間から環境へ」展は、1960年代後半の顕著な国内動向の一つである、新しい科学技術の応用により作品が光や音や動きを発して展示空間に影響を与える「環境芸術」をメインテーマとする展覧会であった。その実例として、実体的な画材ではなく非実体的な蛍光灯の光により空間中にイメージを描く田中信太郎の《マイナー・アートABC》(1968年)等が出品されていた。

また、「Tricks and Vision」展は、1960年代後半のもう一つの顕著な国内動向である、知的な錯視効果を作品に盛り込むいわゆる「トリックアート」をメインテーマとする展覧会であった。その典型例として、この動向を牽引する高松次郎による、曲線の模様や隙間により表面が波打っているように見える《波》(1968年)や、見る角度により曲線が直線に見える《波の柱》(1968年)が展示されていた。また、関根伸夫による、見る角度により形状が変容するように見えるレリーフ状の《位相No. 5》(1968年)も出品されていた。

注目すべきは、この「空間から環境へ」展と「Tricks and Vision」展が、共に作品傾向において触覚的実在性よりも視覚的観念性を重視していたことである。まず押さえておくべきは、《位相–大地》まではこの視覚的観念性こそが1960年代後半の現代日本美術の主流だった点である。実際に、《位相No. 5》が示すように、関根伸夫も《位相-大地》以前はまだ視覚的観念性の圏内に留まっており、この章ではそれを触覚的実在性の重視へと大きくパラダイム・シフトさせるところに《位相-大地》の革命性があることが示唆されていた。

(なお、打ち合わせた訳ではないが、同時期に同じ関西の京都で筆者がキュレーションした「悲とアニマⅡ」展(会期:11月19日~11月27日・第1会場:両足院)における、同じ1968年の絵画《位相》と写真パネル《位相-大地》の並列展示も、同様に視覚的観念性から触覚的実在性への転換を提示する意図を有していたことを付記しておこう。「現代京都藝苑2021『悲とアニマⅡ~いのちの帰趨~』展 開催報告」)

第2章「集団の論理――『プレイ』と『GUN』」では、《位相–大地》前後の国内動向として、二つの重要なグループが取り上げられていた。一つは関西を拠点とし、1969年に《現代美術の流れ》と題して、集団で発砲スチロール製の筏に乗って京都の宇治川から大阪の堂島川への川下りを行った「プレイ」である。もう一つは、新潟を拠点とし、1970年に集団で雪原に鮮やかな色彩を施すイベントを行った「GUN」である。これらは、1959年に行為自体を作品と見なすことを「ハプニング」と名付けたアラン・カプローの影響が窺われるものであり、さらにカプローのより直接的な影響を示す同時代の作品として、工藤哲巳が1970年にドイツで行った複数の「ハプニング」も写真展示されていた。これらはいずれも、1968年前後の日本では集団的行為が作品制作の大きな要素になる傾向が広まっていたことを示すものであり、関根伸夫と小清水漸と吉田克朗の協働行為の産物である《位相-大地》もまたそうした文脈で捉えることが可能であることを示すものであった。

第3章「芸術の解体――『ランド・アート』『シュポール/シュルファス』」では、《位相–大地》と類似性を示す同時代の国際動向として、二つの重要な潮流が取り上げられていた。一つは、1960年代後半からアメリカで台頭した、大地や岩石等を表現材料とする「ランド・アート」や「アースワーク」である。もう一つは、1970年にフランスで結成された、支持体の物質性を自覚的に表現内容に取り込む「シュポール/シュルファス」である。前者の実例としては、大地の斜面に粘性の高い大量のタールを垂れ流すロバート・スミッソンの《グルー・ポア》(1969年)や、巨大な岩石のようなマイケル・ハイザーの《いけにえ(掻器)》(1988年)等が展示されていた。また、後者の典型例としては、染料で着色した布を絵画的に壁面展示するクロード・ヴィアラの《無題》(1979年)や、額無しの巨大キャンバス画であるルイ・カーヌの《無題》(1979年)等が出品されていた。さらに、もの派のメンバーも出品した1970年の第10回日本国際美術展(東京ビエンナーレ「人間と物質」展)について、リチャード・セラ、クリスト、ダニエル・ビュレン、クラウス・リンケの従来の絵画や彫刻の枠に収まらない即物的なインスタレーションも、安齊重男撮影による写真作品として展示されていた。これらを通じて、反視覚的観念性あるいは触覚的実在性の強調という点でもの派と同時代の国際動向に親和性があることがよく分かる展示内容となっていた。

第4章「ニュー・パラダイム――『もの派』再再考」では、このコレクション展のクライマックスとして、関根伸夫の《位相–大地》以後のもの派の草創期とその展開を示す作品が一挙に並べられていた。以下、特に注目すべき作品を列挙しよう。まず、《位相–大地》の制作を手伝い直接影響を受けた、小清水漸と吉田克朗の作品である。小清水の《垂線》(1969年)は重力により直線という観念を実在化する点で、また吉田の《Cut-off No. 2》(1969年)は重量の差異により鉄板のしなりの変化を示す点で、もの派の本質が視覚的観念性から触覚的実在性への転換であることを顕著に示す重要作品である。また、関根、小清水、吉田の共通の友人でいち早くこの新傾向に反応した成田克彦の《SUMI》(1968年)も、もの派が素材の性質自体を主題化することを明確に提示する点で意義深い。さらに、李禹煥の《点より》(1975年)は理論派である彼のもの派解釈の絵画的適用を示すものとして非常に興味深い優品である。そして、本章の白眉は、「もの派‐再考」展では出品されなかった郭仁植の作品が2点展示されていることである。特に、郭の《作品62-303》(1962年)は、ガラスの亀裂を主題化している点で「もの派の先駆」と呼ばれることもある注目作品である。なお、小清水漸、成田克彦、榎倉康二が1970年の第10回日本国際美術展に出品した作品もまた、安齊重男撮影による写真作品として展示され、触覚的実在性の強調という点で第3章の同展の海外作家の出品作と比較対照しやすい工夫が凝らされていた。

以上のように、本展は小規模なコレクション展ながら本格的な内容を持ち、21世紀に入りもの派が世界的に大きな脚光を浴びる中でまず基礎調査を着実に進めるという極めて時宜に適う好企画であった。その意味で、本展は日本の国立美術館における常設展のクオリティの高さと底力を示すものであるといえよう。

なお、会期中の2022年1月10日に館内講堂で行われた小清水漸と中井康之によるアーティスト・トーク「小清水漸・1968年を語る」において、幾つか注目すべき発言があったので備忘録として書き留めておきたい。

一つは、小清水によると、現在「もの派」と呼ばれる動向は《位相-大地》に影響を受けた個々の作家が創意工夫を凝らして制作する中で生まれたのであり、最初からグループ活動を目指したものではなかったということである。またこれに関連して、小清水によると、現在は一般に立体作品の作家としての方が有名な吉田克朗は最終的には画家として絵画を極めようとしていたということである。これらは、今後もの派研究は、「もの派」というグループ名によるカテゴライズではなく、《位相-大地》の影響の何が共通項として「もの派」と呼ばれる動向を生み出したのか、また個々の作家達がそれをそれぞれどのように自らの制作に生かして展開していったのかを丁寧に辿る必要があることを示唆するものであった。

筆者は、もの派研究者の一人として、ぜひこれらの本展の展示作品とアーティスト・トークの内容が活字化及び図録化されることを強く望むものである。