【ARTS STUDY 】

◾️展覧会をつくること/展覧会の作り手 第3回

「『ひとり(ぼっち)』展を観る」

日時:2025年10月25日(土) 14:00〜16:00

講師:林 寿美(インディペンデント・キュレーター)、松井沙都子(アーティスト)

会場:The Terminal KYOTO

トークイベント:京都芸術センター

*講師がキュレーションした展覧会を一緒に見学した後、京都芸術センターでの共催トークイベントに参加します。

ひとり「ぼっち」展WEBサイト Hitori(bocchi) – Solitude – Goethe-Institut

講師:林寿美(インディペンデントキュレーター)

2025年10月25日、秋の色が濃くなり始めた京都。私たちは「ARTS STUDY 2025」の講座シリーズ「展覧会の作り手③」に参加した。今回の講師は、インディペンデント・キュレーターとして国内外で数々のプロジェクトを手がけてきた林寿美。そして会場には、本展の出品作家の一人である松井沙都子も同席していた。

テーマは、現在開催中の展覧会「ひとり(ぼっち)」<英語タイトル:Hitori(bocchi)–Solitude: Loneliness & Freedom>。会場となったのは、室町通の新町に近い場所にひっそりと佇む、築約100年の京町家を改装した「The Terminal KYOTO」だ。このレポートでは、アートの専門的な知識を横に置き、一つのプロジェクトがどのように立ち上がり、なぜ私たちの心を揺さぶるのか、その「制作の熱量」を余すことなくお伝えしたい。

計画よりも「座組」が先?通常の逆を行く不確実なプロジェクトの歪な始まり

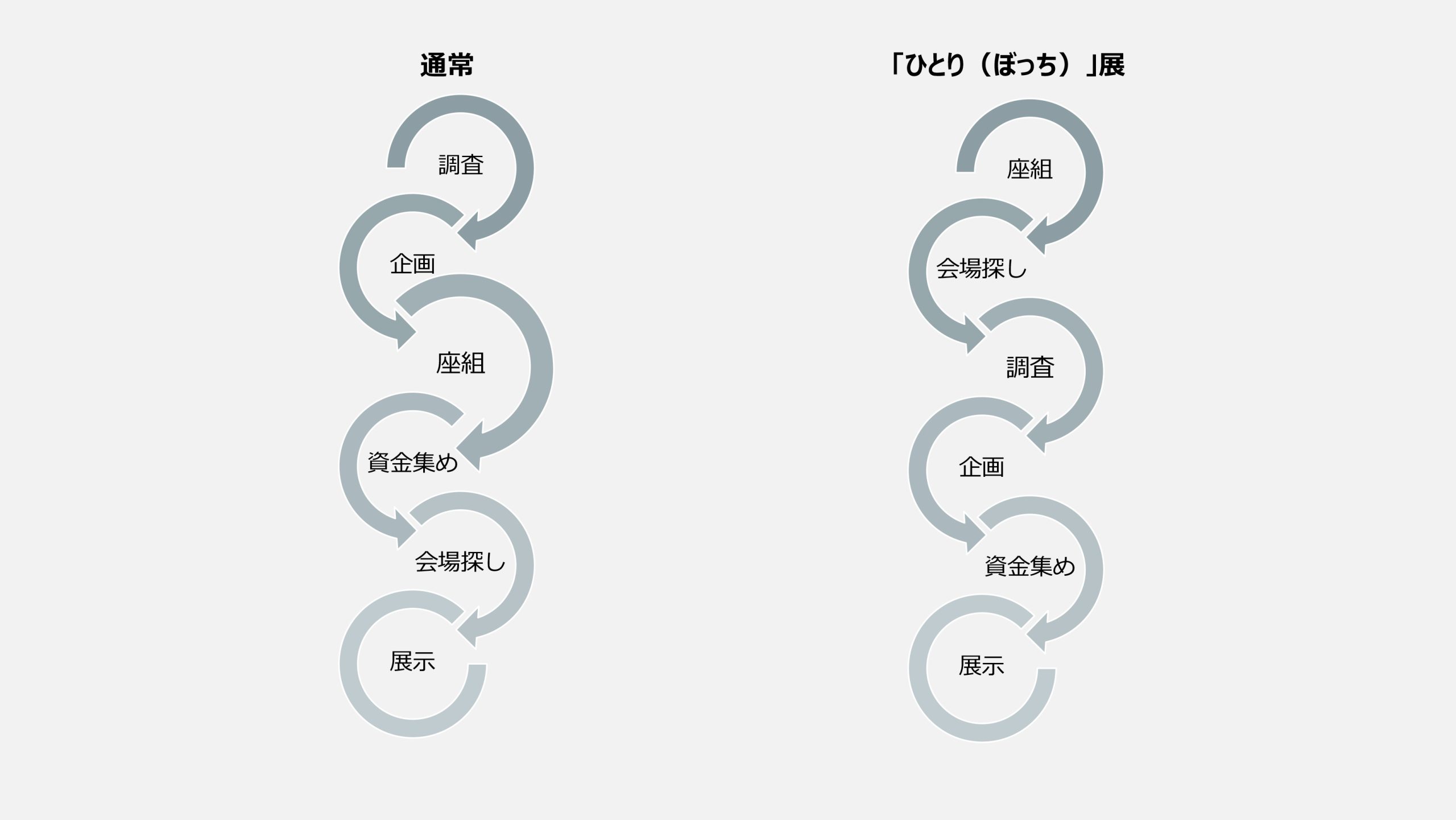

「展覧会をつくるプロセスというのは、まずしっかりとしたリサーチ(調査)があり、そこから企画を練り、チームを組み、お金を集め、最後に場所を決めるという流れが一般的です。でも、今回は全く違いました」。

ザ・ターミナル京都で「ひとり(ぼっち)」展を見たあと、京都芸術センターに移動。右から講師の林寿美(インディペントキュレーター)、松井沙都子(アーティスト)、ディレクター山下和也

林寿美は、スライドに映し出された二つの対照的なフローチャートを指差しながら、少し茶目っ気たっぷりに語り始めた。今回の「ひとり(ぼっち)」展において、最初に行われたのは「座組(チーム作り)」だったという。この企画は、ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川からの依頼がきっかけだった。ソウルでの全体ミーティングやワークショップを経て、東・中央アジア11カ所の都市が連携する巨大な国際プロジェクトの一部として動き出したのだ。つまり、最初から「このメンバーで、この時期に何かをやる」という枠組みが決まっていた。

「場所も決まっていない、具体的なテーマもまだ固まっていない。でも、期限とお金と仲間だけはそこにある。そんな状況でキュレーターが最初にすべきことは、この『不確実な器』に何を流し込むか、その核となる言葉を見つけることでした。」このエピソードは、組織の中で働くビジネスパーソンや、プロジェクト単位で動くフリーランスにとって、非常に示唆に富んでいる。完璧な計画がない中で、いかにリサーチを並行させ、作家の選定と会場探しを同時に進めるか。林の語る「プロセスを疑う勇気」は、私たちが日常で直面する不測の事態への対処法そのものだった。

ネガティブを反転させる言葉の魔法:「ぼっち」という響きに隠された現代人の切実な願い

展覧会のタイトルに使われた「ひとり(ぼっち)」という言葉。一見すると自虐的、あるいは寂しい印象を受けるが、林の意図はそこにはない。「SNSで『ぼっち飯』や『ソロ活』という言葉がポジティブに使われるようになった現在、私たちは『寂しさ(Loneliness)』と、自立した『孤独(Solitude)』の境界線上に立っています。誰にも邪魔されず、自分自身を自由にする時間。それは一種の贅沢品であり、現代社会を生き抜くためのシェルターでもあるはずです。」

このコンセプトに呼応するように選ばれた会場が、「The Terminal KYOTO」だった。ここは単なるギャラリーではない。かつて誰かが生活を営んでいた「家」の記憶が染み付いた場所だ。「美術館のようなニュートラルな白い壁(ホワイトキューブ)ではなく、床の間があり、坪庭があり、冬になれば底冷えがするような町家でこそ、この『孤独』というテーマは肉体を持って響くのではないかと考えました。」

日常の背景を主役に変えるアーティスト:松井沙都子が描く「不在」を可視化する独自の眼差し

今回の講座で大きな比重を占めたのが、出品作家である松井沙都子(1981年生まれ)との対話だ。松井は京都市立芸術大学で博士課程を修了し、京都を拠点に活動している。彼女の作品の最大の特徴は、私たちの日常を支えている「背景」そのものに光を当て、そこにあるはずなのに認識されていない「欠落」や「構造」を浮き彫りにすることだ。

松井は自身の活動について次のように語る。「私は、不在の空間を生み出す構造について研究を重ねています。家そのものや、美術作品を成立させるための支持体、そうした一般的に認識されにくい対象を用いて、現代社会や制度に対して曖昧に言及することを試みています」

本展で松井が発表したのは、町家という特殊な空間を活かした新作だ。彼女と林は、展示場所が決まるまでの濃密なやり取りを明かしてくれた。松井が目をつけたのは、2階の奥まった場所にある、かつて寝室や客間として使われていたであろう和室だった。そこには、彼女の代表作の一つである「電気ストーブ」をモチーフにした作品が置かれている。

ザ・ターミナル京都で自身の作品を説明する、作家の松井沙都子

暖かさの正体は脳の錯覚?松井沙都子の作品が暴き出す「見せかけ」と私たちの記憶の繋がり

「松井さんの作品《冬の風景》は、一見すると赤い光を放つ電気ストーブに見えます。でも、実はこれ、熱を一切発していないんです」。林のこの解説に、会場からは小さなどよめきが起きた。松井は、電気ストーブの「光」だけをCCFL(冷陰極蛍光ランプ)とカラーフィルターで再現し、熱という実体を抜き去った。

松井は補足する。「冬の寒い日に、赤い光を見るだけで『あ、暖かそうだな』と感じてしまう。それは私たちの経験や記憶による脳の錯覚です。作品が熱を持たないことで、鑑賞者は自分の記憶の中にしかない『暖かさ』を逆照射されることになります」

この作品を町家に置く意味は大きい。京町家の冬は過酷だ。実際に肌寒さを感じる空間の中で、暖かくないストーブを眺める。そこには、物理的な孤独と、心理的な充足(あるいは喪失)が奇妙に共存する。「ひとり(ぼっち)」というテーマが、この作品を通じて、鑑賞者一人ひとりの身体感覚に滑り込んでいく。

「松井さんの作品は、そこにあるものを疑わせる力があります。それは、私たちが普段どれだけ無意識に世界を受け入れているかを突きつけてくる。キュレーターとしては、その『違和感』をいかに殺さず、空間の物語として編集するかが腕の見せ所でした」と林は語る。

歴史が息づく町家を使い倒す:ザ・ターミナル・京都でアートが「生きた記憶」と交差する瞬間

ザ・ターミナル京都 がいかん

会場の「ザ・ターミナル・京都(The Terminal KYOTO)」についても詳しく触れておきたい。ここは「原点回帰」をコンセプトに、かつての豪商の邸宅を再生させたカフェ兼展示空間だ。広大な敷地には見事な庭園があり、奥行きのある「鰻の寝床」のような構造は、京都の歴史を体現している。林はこの会場を選んだ理由を「コントロールしきれない面白さ」だと断言する。「美術館なら照明も湿度も完璧に管理できます。でも、ここは雨が降れば雨の音が聞こえるし、風が吹けば建具が鳴る。作品が、この家の歴史や天候と対話せざるを得ない環境なんです。」

例えば、1階の台所(おくどさん)付近や、防空壕といった場所に、まちだりなのユーモラスな作品が配置されている。生活の道具が並ぶ場所に、アートがそっと紛れ込む。それは「芸術を鑑賞しに来た」という身構えを解きほぐし、私たちが自分の生活圏の中に「ひとり」でいる時間を肯定する手助けをしてくれる。「ターミナル京都という場所は、外の世界と自分の内面を行き来する『ターミナル(発着場)』なんです。孤独という旅に出るための拠点として、これ以上ふさわしい場所はありませんでした」

企画書は社会へのラブレター:資金集めと「共感」をマネジメントするプロフェッショナルの技術

「展覧会の作り手」という講座の性格上、林は現実的な裏側についても包み隠さず話してくれた。特に、会社経営者やフリーランスの参加者が身を乗り出したのは、助成金と協賛金の話だ。今回の展覧会には、ゲーテ・インスティトゥート以外にも、森記念製造技術研究財団や山岡記念財団が協力している。「助成金を得るために必要なのは、単に『いい作品を並べます』という説明ではありません。『なぜ今、この社会にこの問いが必要なのか』というストーリーテリングです。」林は、自分のやりたいこと(Art)と、社会が求めていること(Social Need)、そして資金提供者の理念(Philosophy)を重ね合わせる、緻密な三位一体の企画書を作成した。これはまさに、スタートアップが投資家から資金を調達するプロセスと共通する「価値の翻訳作業」だ。「キュレーターは、作家の代わりに社会と交渉する人でもあります。作家が孤独に制作に打ち込める環境を作るために、私は外の世界で共感の輪を広げる。この二輪走行こそが、プロジェクトを存続させる鍵です」

5人の作家が奏でる孤独の多重奏:都会の静寂から日常のユーモアまで広がる表現のグラデーション本展には、松井沙都子以外にも個性豊かな作家たちが参加している。林の解説によれば、それぞれが異なる角度から「ひとり」を解釈しているという。

アリツィア・ロガロスカ《原型》

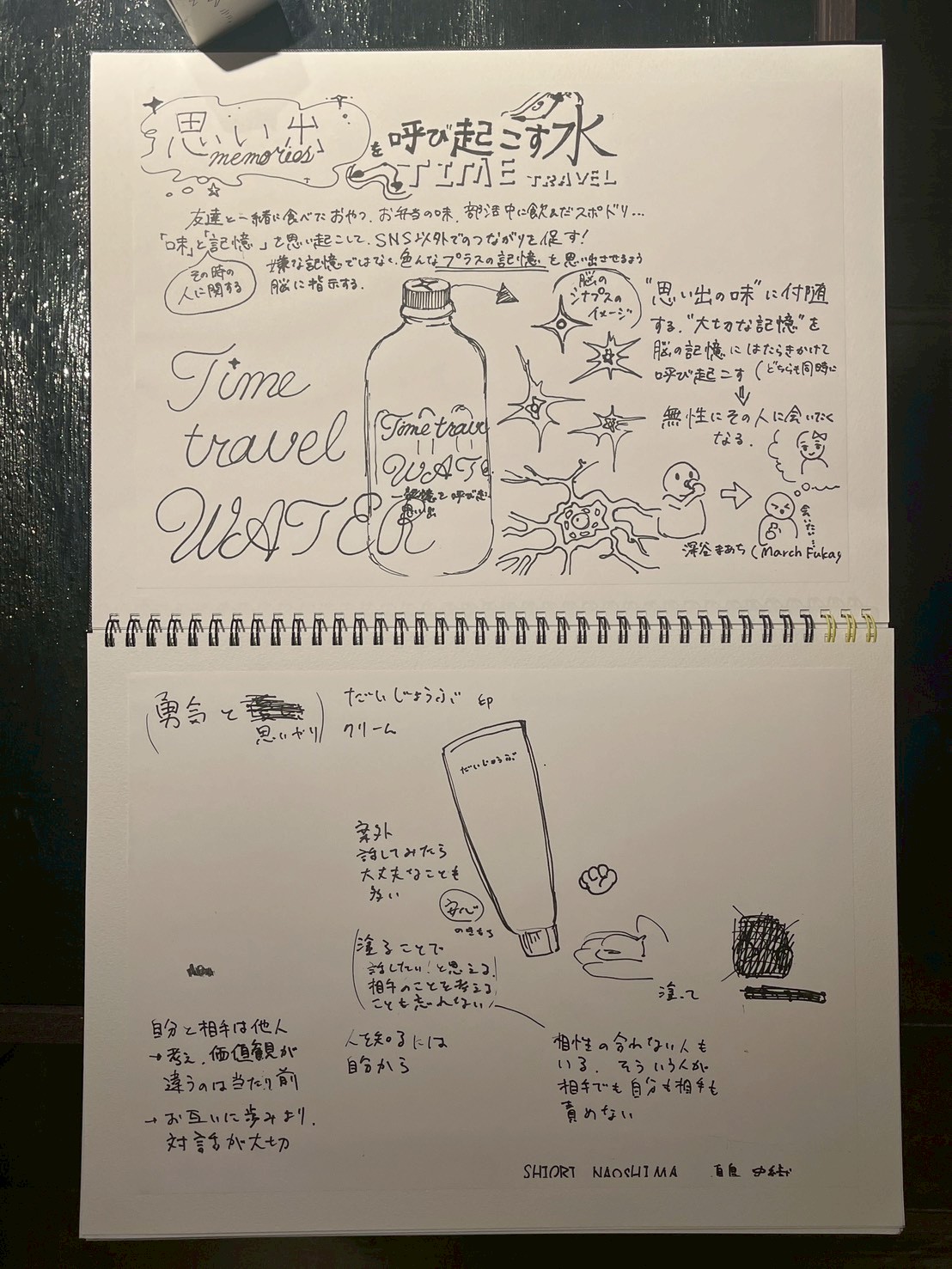

コンビニを題材に、「孤独を埋めるプロダクト」をテーマとして芸大生が制作した試作品を紹介する展示。

「三人いないと食べられない納豆」「だいじょうぶクリーム」など、ユーモラスで示唆的な商品案が並び、スケッチブックに描かれた原画とともに発想の過程も鑑賞できる内容となっている。

福岡道雄《田中を似る(でんちゅうをまねる)》

平櫛田中《釣隠》へのオマージュとして、福岡さん自身をモデルに制作された人物像。釣りではなく思索に沈む姿を通し、制作とは何かを問い続けた彫刻家の孤独を象徴する展示。

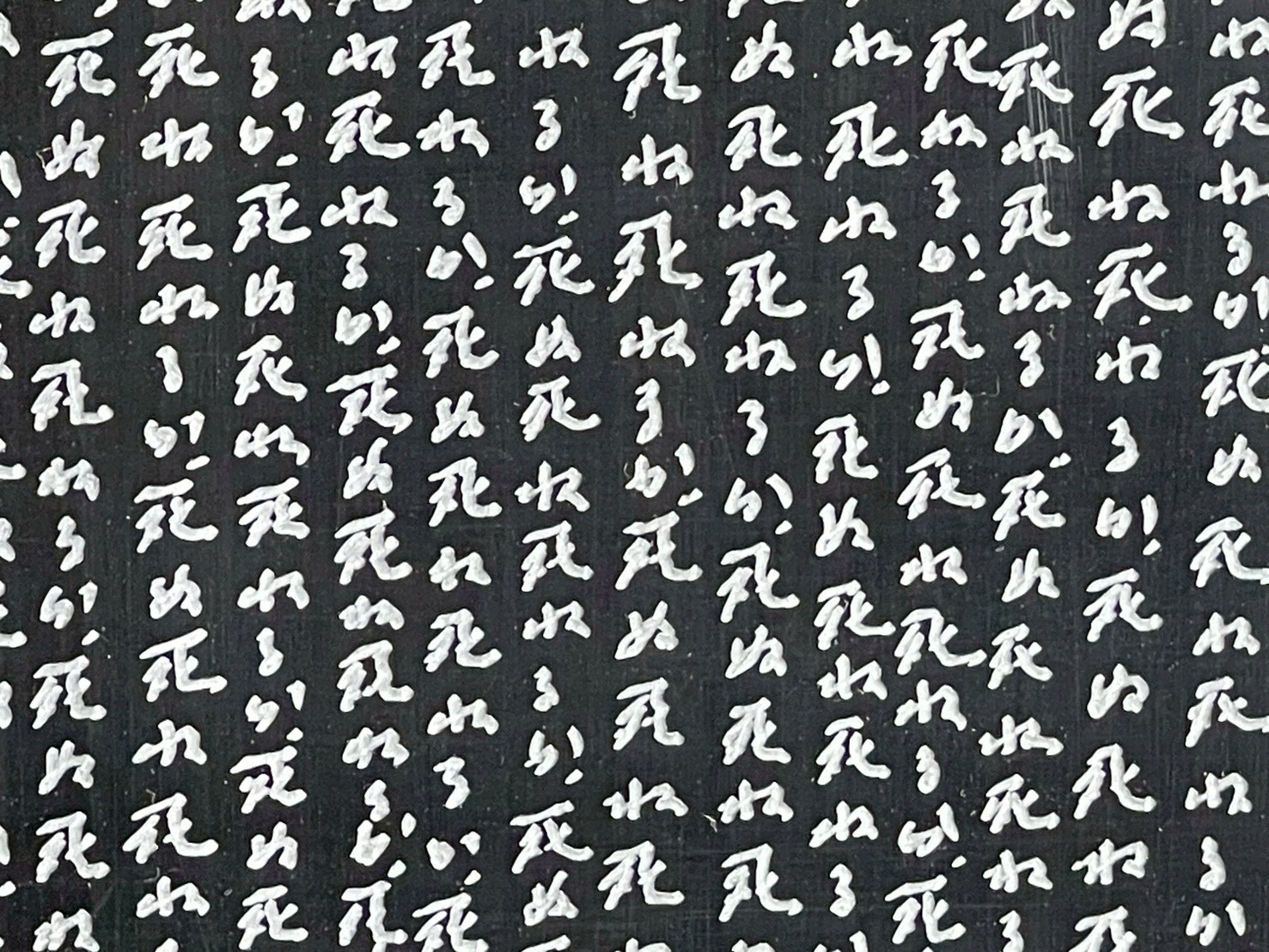

同じ言葉を写経のように反復した作品群。福岡さんが内面に抱え続けた不安や問い、死や生への切実な思考が文字となって表れた、魂の叫びのような展示。

マリー・シュレーフ×守屋友樹 《私は日本が大好き、日本も私が大好き》

京都でのアーティスト・イン・レジデンス中、AI搭載ロボット「くりちゃん」と共同生活を送り、その交流を写真日記として記録した展示。テクノロジーと感情、記憶と別れ、人と非人間の関係性を静かに問いかける。舞台演出家の彼女が、3ヶ月間ロボットと一緒に暮らした模様を、守屋友樹さんが写真に納めたブック

アンドレアス・ハルトマン《蒸発》

二階縁側で展示されたのは、BBCラジオ番組を基にしたオーディオインスタレーション作品。DV被害者でもある「夜逃げ屋」と、孤独を選び社会的関係を断った人々、そして息子の失踪を嘆く母の声を通して、誰にも制御できない「どうしようもなさ」としての孤独の本質を浮かび上がらせる展示。

まちだりな《街頭演説室》

近しい人の死や自身の吃音体験から生まれる「伝えられない孤独」を主題とした展示。ぎこちなく進む映像や途切れる音によって、言葉が届かないもどかしさを表現する。防空壕へ下りる階段の段差を展示空間に取り込み、身体的な段差と吃音との葛藤を重ね合わせた、きわめて私的な作品群で構成されていた。

林はこれらの作品を一つの物語として繋ぎ合わせるため、会場内での導線をミリ単位で調整した。 「松井さんのストーブが2階の奥にあるのは、そこが最も『冷える』場所だからです。逆に、入り口付近にはもっと社会との繋がりを感じさせる作品を置く。鑑賞者が奥に進むにつれて、徐々に自分自身の深層心理に潜っていくような、潜水艦のような体験をデザインしました。」

不在は欠陥ではなく存在の形:作家・松井沙都子が語る「誰かを想う気持ち」と孤独の豊かな関係

講座の後半、松井沙都子は改めて自身の制作姿勢について深い考察を述べた。 「不在ということは、かつて何かがそこにあったという証明でもあります。私の作品《Dummy Heater》を見て、温かさを思い出す人は、その人の中に温かい記憶が『ある』ということです。孤独も同じで、誰かを想う気持ちや、かつての賑わいを知っているからこそ、ひとりの時間を意識できる。不在は、欠落ではなく、もう一つの存在の形なんです。」この言葉に、林も大きく頷く。「松井さんの作品は、目に見えるものだけが真実ではないと教えてくれます。キュレーションも同じです。作品を並べること以上に、作品と作品の間の『余白』をどう作るか。その余白にこそ、鑑賞者の孤独が入り込む余地があるんです。」

孤独を飼いならす者は他人とも繋がれる:自立したプロフェッショナルたちが贈る現代を生き抜くエール

講座の終盤、話題は「個として生きる姿勢」へと移った。林寿美も松井沙都子も、組織に属さない「インディペンデント」な立場で活動している。「自分で自分を雇っているような状態ですから、不安がないと言えば嘘になります。」と林は笑う。「でも、この『ひとり(ぼっち)』展を準備しながら気づいたのは、孤独を飼い慣らすことができる人は、他人とも正しく繋がることができるということです。」

自分一人の時間を充実させ、自分の価値観を磨いているからこそ、チームを組んだときに安易に他人に依存せず、対等な「座組」が作れる。林のこの指摘は、プロジェクトリーダーや個人事業主にとって、最高の励ましとなった。松井も続く。「作品を作ることは、究極の孤独な作業です。でも、その孤独な作業を突き詰めた先に、こうして林さんや、今日集まった皆さんと繋がることができる。孤独は、他者と出会うための準備期間なのかもしれません」

会場に漂う不在の気配と自分への問い:講座が残した「余韻」という名の静かなアート体験

2時間を超える講座は、あっという間に過ぎ去った。しかし、参加者の顔には、単に知識を得ただけではない、どこか晴れやかな表情が浮かんでいた。林寿美の言葉を借りれば、展覧会とは「問いを投げかける装置」だ。今回の講座自体もまた、一つの優れた展覧会のように、私たちの心にいくつもの問いを残していった。「自分にとっての心地よい孤独とは何か?」 「自分の仕事の中で、あえて『逆のプロセス』を試せる部分はないか?」 「日常の背景に隠れている、自分だけの『電気ストーブ』はどこにあるか?」

会場を去るとき、ふと「The Terminal KYOTO」の庭を眺めた。そこには、静かに落ち葉を揺らす風と、西日に照らされた縁側があった。誰もいないはずのその場所に、かつての住人の気配や、これから訪れる鑑賞者の期待が、松井沙都子の作品のように「不在の存在」として漂っているように見えた。

ザ・ターミナル京都 中庭

孤独を抱きしめ、世界と握手するために。私たちが自分自身と出会うための「創造的休息」

この時間は、アートの作り手がどのような葛藤を経て、一つの表現を社会に送り出しているのかを知る貴重な機会となった。

林寿美が提示した「ひとり(ぼっち)」展の舞台裏は、単なる苦労話ではない。それは、制約を可能性に変え、曖昧な感情に名前を与え、バラバラな個人を一つの「共感」で結びつける、極めて高度なマネジメントの記録であった。そして作家・松井沙都子が示したのは、私たちの視覚や記憶がいかに脆く、かつ豊かであるかという発見だった。

孤独は、逃げるべきものでも、克服すべきものでもない。それは、自分という唯一無二の存在を深めるための、静かな「豊穣の土壌」である。町家という歴史の器に盛られた現代アートの数々は、私たちにそう教えてくれる。そこには、寂しさの向こう側にある、凛とした「自由」が待っているはずだ。

講座を終えて:自分自身と向き合う「創造的休息」のススメ

今回のレポートで綴った内容は、キュレーター林寿美と作家の松井沙都子による対話、そして「The Terminal KYOTO」という空間が持つ力が融合して生まれた、一つの「学びの記録」である。「展覧会を作る」という行為は、特別な誰かの特権ではない。私たちが日々の生活を編集し、仕事のプロセスを工夫し、大切な誰かとの距離を測る。そのすべてが、ある種のキュレーションであり、表現活動なのだと気づかされた。

特に、松井の「不在の構造」という視点は、ビジネスにおいても、見えている成果(利益や数字)の背後にある、目に見えない構造や支えを意識することの重要性に繋がる。また、林の「座組から始める」という柔軟な手法は、不確実な現代において最も有効な戦略となり得るだろう。孤独を愛でる余裕を持つこと。それが、明日を創るための、最も贅沢で、最も力強い第一歩になるのかもしれない。

展覧会名:ひとり(ぼっち)

会期:2025年10月18日(土)-11月2日(日)

会場:The Terminal KYOTO

主催:ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川

キュレーション:林寿美

作家:福岡道雄(平面・立体)/アンドレアス・ハルトマン(オーディオ・インスタレーション)/まちだりな(映像)/松井沙都子(立体)/アリツィア・ロガルスカ(インスタレーション)/マリー・シュレーフ+守屋友樹(フォトブック)

ひとり(ぼっち)|概要・レポート|The Terminal KYOTO / ザ ターミナル キョウト