展示風景

奈良国立博物館開館130年記念特別展「超 国宝-祈りのかがやき-」

会期:2025年4月19日(土)~6月15日(日)

会場:奈良国立博物館 東・西新館

「超 国宝-祈りのかがやき-」展が、奈良国立博物館開館130年記念特別展として開催されている。奈良国立博物館(開館当時の名称は、帝国奈良博物館)が開館されたのは、1895(明治28)年のことになる。奈良国立博物館として「国宝」をテーマにした展覧会は初めてのことになるという。今回、国宝112件、重要文化財16件を含む143件の作品、特に神道・仏教美術が一堂に集められている。「超 国宝」というのは、時代を超えて未来に継承されるものに加え、奈良国立博物館が認めた素晴らしい作品も含まれるという。

そもそも「国宝」と何だろうか? 奈良国立博物館で「国宝」展を開催する場合、さまざまな意味が含まれる。もともと奈良国立博物館の立地する場所は、江戸時代までは興福寺の社領地であった。興福寺は、南都七大寺の一つで藤原氏の氏寺として669年に創建されている。しかし、1868(慶応3)年3月、神仏判然令(神仏分離令)が発令され、同じく藤原氏の氏神であった春日大社と神仏習合していた興福寺は分離され、1871(明治4)年と1875年(明治8)年に上知令が発令されると興福寺の広大な社領は没収されることになる。そして、その間「廃仏毀釈」の全国的な高まりによって興福寺を含めた多くの文化財が被害に遭った。

興福寺の旧社領地に出来たのが、奈良県庁舎や奈良公園、奈良地方裁判所、奈良ホテルなどの近代的な施設であり、奈良国立博物館(帝国奈良博物館)もその一つである。つまり、寺社が神社と切り分けられ、西洋由来の近代的装置に挿げ替えられたのである。

《奈良博覧会立札》 明治時代 個人蔵

そして、東京の東叡山寛永寺跡に出来た上野恩寵公園において内国勧業博覧会が開催されたように、1875(明治8)年、奈良でも産業振興のために東大寺大仏殿とその回廊で、第一次奈良博覧会が開催され、社寺の文化財や正倉院の宝物が出品され好評を博したという。この奈良博覧会は、1894(明治27)年の第18次まで開催され、1895(明治28)年に開館する奈良国立博物館(帝国奈良博物館)につながっていく。今回、奈良国立博物館前史として、奈良博覧会の資料が出品されていたことも背景を知るのに貴重であった。

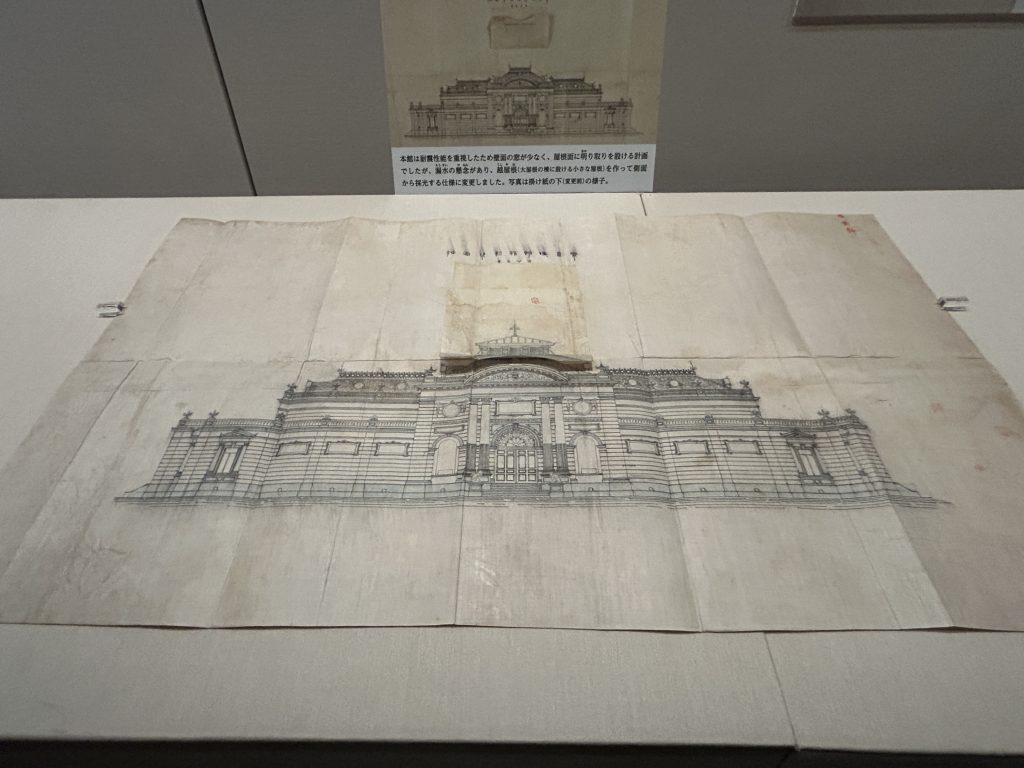

《内匠寮奈良博物館建築工事図面 奈良博物館新築図按 百分之壱》 1890-94年 奈良国立博物館蔵

奈良博覧会と並行して文化財保護のために尽力したアーネスト・フェノロサの動きがある。フェノロサは、美術取調委員として廃仏毀釈で被害を受けた全国の寺社や仏像などの仏教美術を調査し、それが下地となって1897(明治30)年に古社寺保存法が制定される。フェノロサに通訳として同行したのが岡倉天心である。古社寺保存法は、「古社寺」と記されているように、もともとは廃仏毀釈で宗教的価値を損なった古社寺の建造物や宝物類を「文化財」「美術」として評価し直す試みだったといってよい。

古社寺保存法では、古社寺の建造物及び宝物類で、「特ニ歴史ノ証徴又ハ美術ノ模範」であるものが「特別保護建造物」または「国宝」に指定された。さらに古社寺保存法には、博物館への出陳が義務づけられており、その代わり、修理費や出陳謝金を国が負担することが謳われていた。そのため多くの仏像が奈良国立博物館(奈良帝国博物館)に揃うことになったのだ。この「美術」という概念は、もともとウィーン万博の際に、 Bildende Kunst(ファインアート)の訳語としてつくられたことはよく知られている。まさに宗教的価値から美術的価値への転換が法と空間(博物館)において保証されたといえるだろう。

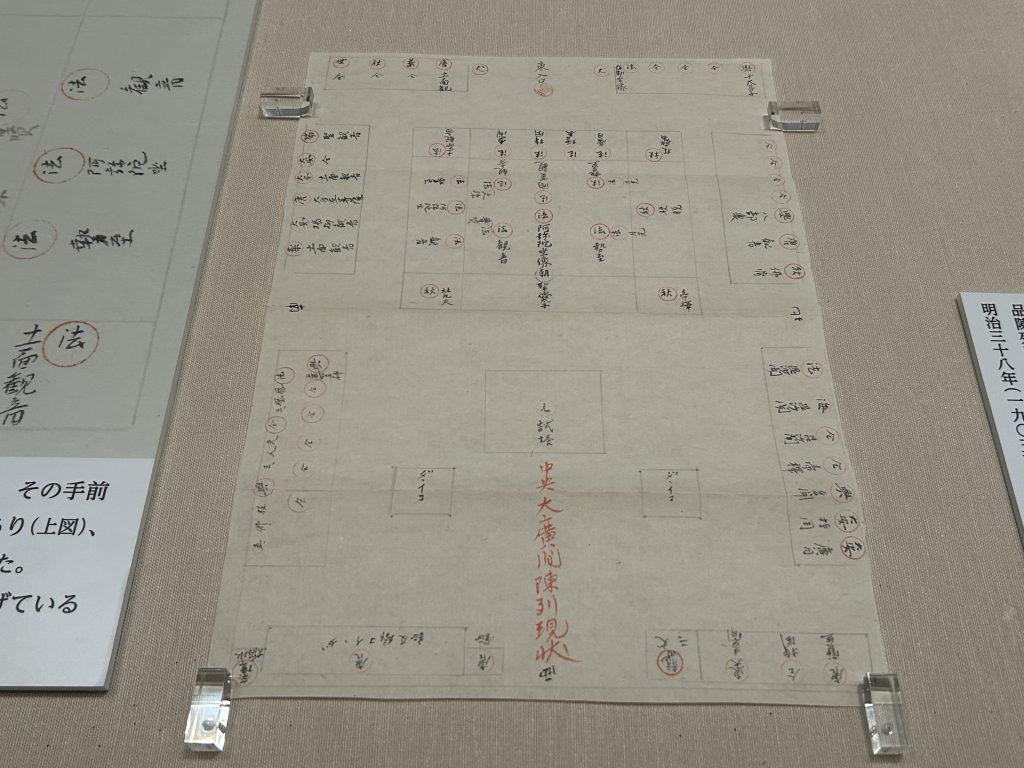

《奈良帝室博物館中央大広間陳列現状》 1903年 奈良国立博物館蔵

1903(明治36)年には、大阪で開催された第5回勧業内国勧業博覧会に合わせて、数多く揃った国宝を人々に見せるために、「奈良県下国宝品陳列展」が開催されている。その意味では、2025年の大阪・関西万国博覧会に合わせて開催される「超 国法」展は、奈良国立博物館の原点ともいえる。その後、「国宝」の法律の規定は、国宝保存法(1929年施行)、文化財保護法(1950年施行)に移行していく。

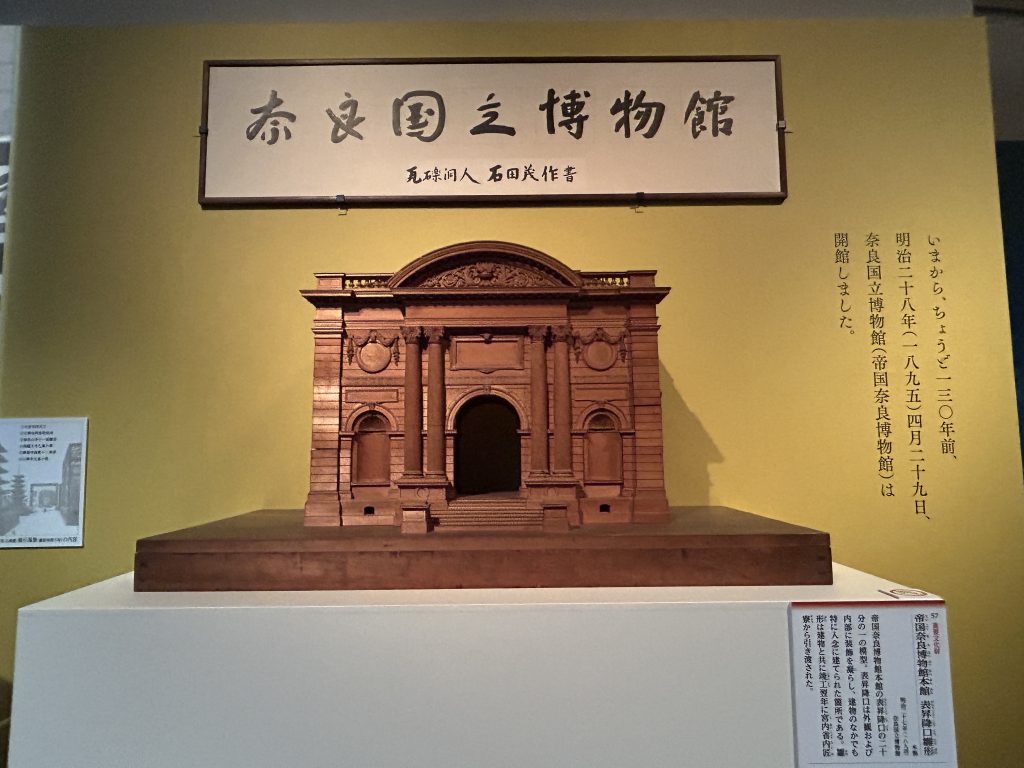

《帝国奈良博物館新築図按 表昇降口雛形》 1894年 奈良国立博物館蔵

「奈良県下国宝品陳列展」が開催された、奈良国立博物館のなら仏像館(旧帝国奈良博物館)を設計したのは、フランスの宮廷様式を得意とした片山東熊である。博物館に宮廷様式を採用したのは、革命後に美術館に改修されるルーヴル美術館などの例に倣ったのかもしれないが、フランスの宮殿建築であり、周辺環境と比べて相当異質である。奈良の歴史的文脈と景観には不釣り合いであったため、県民には不評であったことは有名である。しかし、それは仏像が、宗教的な信仰対象ではなく、美術品、文化財としての価値に変わったこと、それが西洋的な歴史の中で生まれた価値観であることを象徴的に表していたといってよい。

今回、展示されている多くの仏教美術は、本来ならば寺社に展示されているべきものである。そして、博物館のように客観的な鑑賞ではなく、信仰を伴うことが前提である。興福寺の大伽藍の多くは失われたが、今回のように仏像が集められた際、変わったのは伽藍(建築)だけといってよい。しかし、鑑賞者の内面は大きな変化がある。その変化は、和辻哲郎の『古寺巡礼』に見られるように、寺社にある仏像を眺める視線も博物館のように変えてしまった。我々は一方で美術品として造形的な完成度を見る視点と、それでもなお、信仰対象として崇める視線を往還しながら、「国宝」と対峙することになる。何よりも制作する際、仏師や絵師、僧侶、神官が祈りを込めているのは間違いない。

展覧会は、1章「南都の大寺」、2章「奈良博誕生」、3章「釈迦を慕う」、4章「華麗なる仏の世界」、5章「神々の至宝」、6章「写経の美と名僧の墨蹟」、7章「未来への祈り」と7章で構成され、仏教美術を中心に造形的にもっとも完成度の作品が並ぶ。その変遷の中から、仏教がいかに多様な形と美しさを追求してきたか改めて体験することなる。

「仏教とは何か」と考えた場合、日本の仏教は初期仏教とは大きく変わっているといえるかもしれない。ただし、日本における仏教を考えたとき、「国宝」に見られる精巧な技術によってつくられた荘厳な物体が果たした役割は大きい。神道のように見えないものではなく、はっきり見えるものとして、その存在の偉大さを証明してきた。さらに時代精神に応じて創作することで、日本の美術が形成されたと言っても過言ではい。5章「神々の至宝」に見られるように、神道の神々もまた、仏教の造形技術によって形が与えられるようになる。廃仏毀釈後、仏教を中心とした美術品は、文化財、国宝として蘇ったが、核心部分の技術的伝承が細くなってしまったのは残念でならない。

「超 国宝」展では、仏教を中心とした美術品から、人々の普遍的な祈りの想いと、時代に応じて変わる美に対する価値観の変遷の両方をひとつの線として捉えることができた。確かにこれらの「国宝」は将来の世代にも、時代を超えて素晴らしいものと感じることができるだろう。同時に、見終わった後、現代に生きる我々のアートが、これほどの切実さと、完成度のある作品を後世に残せるだろうか、と改めて自問するのだった。