【ARTS STUDY 】

◾️音楽 第3回

「集中と拡散 ーシュトックハウゼンとケージー」

日時:2025年12月 5日㈮ 19:00〜20:30

講師:藤本由紀夫(アーティスト)

20世紀後半の音楽を代表する、カールハインツ・シュトックハウゼン(Karlheinz Stockhausen,1928-2007)とジョン・ケージ(John Cage,1912-1992)。一見対照的に見えながら、一致する点も多い二人。どちらも自ら設定した数々の目標に向かって歩み続けた真摯な研究者であった。トータル・セリエリズム、電子音楽、チャンス・オペレーション等、2人が開発した手法は決して突飛なものではなく、20世紀という時代に則したものであった。彼等2人の音楽の特徴と魅力、そして今日的意味を考える。

2025年12月5日、神戸・旧居留地にて【ARTS STUDY 2025】音楽講座の第3回が開催された。全3回にわたる本シリーズの最終回となる今回のテーマは「集中と拡散 ーシュトックハウゼンとケージ」。

会場に足を踏み入れると、そこはすでに「音の実験室」の様相を呈していた。テーブルには貴重なレコードや楽譜、そして実験的な再生装置が並び、これから始まる知的な冒険への期待を高まらせる。講師を務めるのは、アーティストの藤本由紀夫氏である。1950年名古屋市生まれの藤本氏は、大阪芸術大学音楽学科を卒業後、70年代よりエレクトロニクスを利用したパフォーマンスやインスタレーションを開始。80年代半ばからは日常の事物をメディアとした「サウンド・オブジェ」を制作し、音を「聴く」体験を通して世界を再認識させる作品を発表し続けている。藤本氏の柔和な語り口とともに講座は幕を開けた。

これまでの2回で、古代ギリシャのピタゴラスから始まった「宇宙の調和としての音楽」が、いかにしてルネサンス、バロック、そしてロマン派に至る西洋音楽の歴史を形成してきたかを辿ってきた。最終回となる今回は、その調和が崩れ去り、新たな秩序が模索された激動の20世紀へと時計の針を進める。音楽が、和音とメロディの支配から解放され、ノイズ、時間、空間といった要素へと拡散していく過程を、二人の巨匠の業績を通じて詳細に考察していくのである。

焼酎とキノコで紐解く現代音楽の謎ー五感で楽しむ実験的音響空間への招待状

「今回3回目のお酒は焼酎。ホームページを調べてみたら、前回の丹波の日本酒に聞かせていたものと同じ音響メーカーのコンタクトスピーカーを樽に直接つけているもの。手広くやってますね」と、藤本氏のユーモアあふれる挨拶で、会場の空気は一気に和らいだ。用意されたのは、音楽を聴かせて熟成させたという「音響熟成」の焼酎である。そこには音という振動が物質に与える影響への、彼らしい好奇心が垣間見える。

振る舞われたアルコール、奄美黒糖焼酎「れんと 25度」(音響熟成)、シュトックハウゼンとケージの名前にちなんだワイン「アルファゼータ ソ アーヴェ(‘S’ Soave)」と「アルファ ゼータ チ コルヴィーナ(‘C’ Corvina)」

さらにテーブルには、本日の主役二人にちなんだ食材が並べられた。キノコの研究家としての一面を持つジョン・ケージにちなんだ「キノコのパテ(マッシュルーム)」、そしてドイツ出身のカールハインツ・シュトックハウゼンにちなんだ「ドイツパン(ライ麦)」と「シュトーレン」である。「ゆっくりつまみながら聴いてください」という言葉通り、参加者は味覚と聴覚の両方を開放し、20世紀音楽の世界へと誘われていった。

にぎやかなテーブル

難解とされる現代音楽も、こうして五感を通じてアプローチすれば、意外なほど親しみやすい表情を見せてくれる。それは、これから語られる二人の巨匠の音楽が、決して象牙の塔の中だけの出来事ではなく、我々の「生活」そのものと地続きであることを暗示しているようだ。飲み物と食べ物が用意された会場の雰囲気は、学術的な講義というより、親密なサロンのような和やかさに包まれ、これから始まる知的な時間に「楽しかった」という予感を充満させていたのである。

アインシュタインが告げた調和の終わりと不確定な世界へ挑む新たな音楽の冒険

講義はまず、17世紀から19世紀にかけての西洋音楽史の復習から始まった。藤本氏は、私たちが学校教育で教わる「音楽室の肖像画」に描かれた作曲家たちが、実は音楽史全体から見ればごく一部の時代、具体的には19世紀前半の「調性音楽」のスタイルを代表しているに過ぎないと指摘する。「クラシック音楽というのは、実は19世紀の音楽のことなのです」。

バッハの対位法から、モーツァルト以降の和声法への転換。主役のメロディーを彩るために和音がつき、さらに調子を整えるためにリズムがつくという音楽の3要素に馴染んでいるせいで、私たちはメロディーがないと音楽じゃないと思っていたのだ。この「調性音楽」こそが絶対的な正義であった時代。中心となる音があり、そこへ帰結するという安心感。それはピタゴラス以来の整数の比率に基づく「調和」の世界でもあった。

しかし、20世紀の到来とともに、その強固な前提は音を立てて崩れ去る。その背景には、科学の世界におけるパラダイムシフトがあった。アインシュタインによる相対性理論の登場である。「時間は伸び縮みする」「空間自体が歪む」という発見は、ニュートン力学に基づいた「神が作った完璧な調和」という従来の世界観を根底から覆した。

さらに量子力学の登場により、ミクロの世界では物質の位置さえ不確定であることが明らかになる。「シュレディンガーの猫」に代表される不確定性原理の登場である。「マクロコスモスとミクロコスモスは神が作ったものだから、一体化している」という前提が崩れ、異なる法則が支配する世界が露わになったのだ。このような新しい時代にふさわしい表現とは何なのか求めたいとチャレンジする人が出てくるのは当然であった。不確定で歪んだ世界において、1対2のような単純な整数比はもはや通用しない。新しい時代には、新しい音楽が必要だったのだ。

講座の様子

ジョン・ケージが発見した「沈黙」という雄弁な音と壁を打ち破る偶然性の美学

この混沌とした時代に新たな答えを求めた一人が、アメリカ生まれのジョン・ケージ(1912-1992)である。彼は当初、シェーンベルクに師事し、作曲を学んでいた。しかしある日、師から「君には和声の感覚がない。これから音楽の世界でやっていくのなら大変な障害になるよ」衝撃的な宣告を受ける。

それに対するケージの答えは、あまりにも彼らしい、決意に満ちたものだった。「それならその壁に頭を打ち付けることに、私は一生を捧げます」。こうしてケージは、和声という壁を突破するための武器として、音程を持たない「打楽器(パーカッション)」を選び取る。和声の壁をノイズや打音の槌で打ち破ろうとしたのである。

既存の太鼓やマリンバなどの楽器を使わなくても、この机を叩いてもパーカッションになる、と藤本氏は語る。作曲の材料は何でも使える。ジョン・ケージが次に発明したのは「プリペアード・ピアノ」だった。これは、グランドピアノの弦の間にボルトやゴムなどを挟み込み、一台のピアノで打楽器アンサンブルのような音色を出す手法だ。この発明の裏には、打楽器に大きなスペースを取られてしまうという切実な事情があった。舞踊公演などで狭いスペースや予算の制約がある中、一台のピアノで多彩な音色を出すための苦肉の策でもあったのだ。

プリペアード・ピアノ 出典:wikimedia: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9f/Donaueschingen-_Donaueschinger_Musiktage%3B_die_reparierten_Pianos_%28best%C3%BCckte_Saiten%29_-_LABW_-_Staatsarchiv_Freiburg_W_134_Nr._039530b.jpeg/960px-Donaueschingen-_Donaueschinger_Musiktage%3B_die_reparierten_Pianos_%28best%C3%BCckte_Saiten%29_-_LABW_-_Staatsarchiv_Freiburg_W_134_Nr._039530b.jpeg?20250806181845

ケージはさらに思考を進める。音を構成する要素を「高さ」「強さ」「音色」「長さ(持続)」の4つに分解したとき、唯一「沈黙」を表現できる要素が「長さ(時間)」であることに気づく。音の高さは、音が出ていないと分からないが、持続は休符も入るので、音が出ていなくても構成要素になる。この発見があの有名な曲『4分33秒』へと繋がっていく。沈黙も音楽を作る重要な要素でなのである。静寂の中に環境音や聴衆の咳払いといった、それまで音楽とは見なされなかったあらゆる音を響かせ、音楽の定義そのものを拡張した。

そしてケージは、中国の易経(I Ching)を用いた「チャンス・オペレーション(偶然性の音楽)」へと突き進む。コインを投げ、出た目に従って音を選び、配置していく。そこには作曲家の「自我」や「好み」が入り込む余地はない。くしゃみをするのに、明日の3時にくしゃみをしようなどという人はいない、突然出るものである。ケージにとって、偶然を作品に取り入れることは、芸術を特権的な高みから引きずり下ろし、日常のありふれた出来事と等価なものにする行為だったのだ。コインを3枚投げ、その裏表の組み合わせで64通りの卦を出し、音を決める。その気の遠くなるような作業を経て完成した『易の音楽(Music of Changes)』は、作曲に10ヶ月を要したという。偶然性の追求は、結果的に途方もない「集中」を伴う作業であった。

シュトックハウゼンが夢見た完全制御の宇宙と電子音が切り拓く空間音楽の革命

いっぽう、1928年ドイツ生まれのカール・ハインツ・シュトックハウゼンは、ケージとは対照的なアプローチで音楽の革新を試みた。藤本氏は、ビートルズの名盤『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』のジャケット写真を取り出し、ここにシュトックハウゼンが入っていると示した。当時の彼は、ポップスターたちが憧れるほどの最先端の象徴だったのだ。

サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド – ザ・ビートルズ 形式:CD、Image courtesy of Amazon.co.jp

上の列の左から2番目がシュトックハウゼン

彼が推し進めたのは「トータル・セリエリズム(総音列技法)」(*1)である。シェーンベルクが12の音の高さだけを平等に扱ったのに対し、シュトックハウゼンらは、音の高さだけでなく、長さ、強さ、音色に至るまで、すべてを数列によって管理し、制御しようとした。音の4つの要素を完璧なまでにコントロールして音楽を作れば、音楽を支配できると思ったからだ。

その野望は、やがて「電子音楽」へと結実する。ケルンの放送局に設立された世界初の電子音楽スタジオに招かれた彼は、理想の音楽が作れると確信する。私たちが聴いている音楽は正弦波音(*2)の重なりだから、正弦波(サイン波)を組合せたら、あらゆる音を合成できる。錬金術の考えと同じだと藤本氏は指摘する。しかし、シュトックハウゼンはすぐに壁にぶつかる。5つや6つぐらい正弦波を重ねても、音はほとんど変わらなかったのだ。複雑な音を作るには膨大な数が必要だと悟った彼は、電子音と生楽器、さらには人間の声を融合させる方向へと転換していく。

そしてシュトックハウゼンが到達したのが「空間音楽」という概念だった。スピーカーを客席の周囲に配置し、音が移動する軌跡さえも作曲の要素とするものである。マイクを周囲に配置し、スピーカーを回転させることで音の移動を作曲したのだ。1970年の大阪万博「西ドイツ館」で実現された球体ホールは、その究極の形だった。あらゆる方向から音が聞ける球形の会場で、観客は球体の中に入り、上下左右360度から降り注ぐ音に包まれる体験をしたのである。そこでは、音楽はもはや正面から聴くものではなく、空間そのものとなった。

講座の様子

極限の偶然と制御が交差するパラドックスーー美術館のように音の中を彷徨う体験

ここで藤本氏は、興味深い実験的な聴き比べを行った。ケージがコイン投げという「偶然」によって作った音楽、シュトックハウゼンが「不確定性」を取り入れた音楽、そしてピエール・ブーレーズ(*3)が緻密な計算と「制御」によって作った音楽の3曲である。

「聴くとほとんど変わらないと思うんですよ」。極限まで拡散した「偶然」と、極限まで集中した「制御」。その両極が、ある地点で円環のように繋がってしまい、聴覚上は区別がつかなくなるというパラドックス。偶然でチャンスオペレーションで作曲したのはジョン・ケージだけである。シュトックハウゼンもブーレーズも熟考のうえ、複雑な構造を作ったが、聴いてみると同じに聴こえてしまうのはなぜだろうかと藤本氏は問いかける。人間の意図を超えたカオスという点において、両者は奇跡的に接近してしまったのだ。

さらに二人は、音楽の「聴き方」についても驚くほど似通った結論に達していた。シュトックハウゼンは、空間音楽の概念において、従来のコンサートホールの形式(一方向を向いて座り、決まった時間に始まり終わる)を否定する。空間音楽の出てくる音の角度は360度で前や後ろはないはず。そして、音楽はずっと鳴っており、聴衆は好きな時に入り、好きなだけ聴いて移動すればよいと説く。

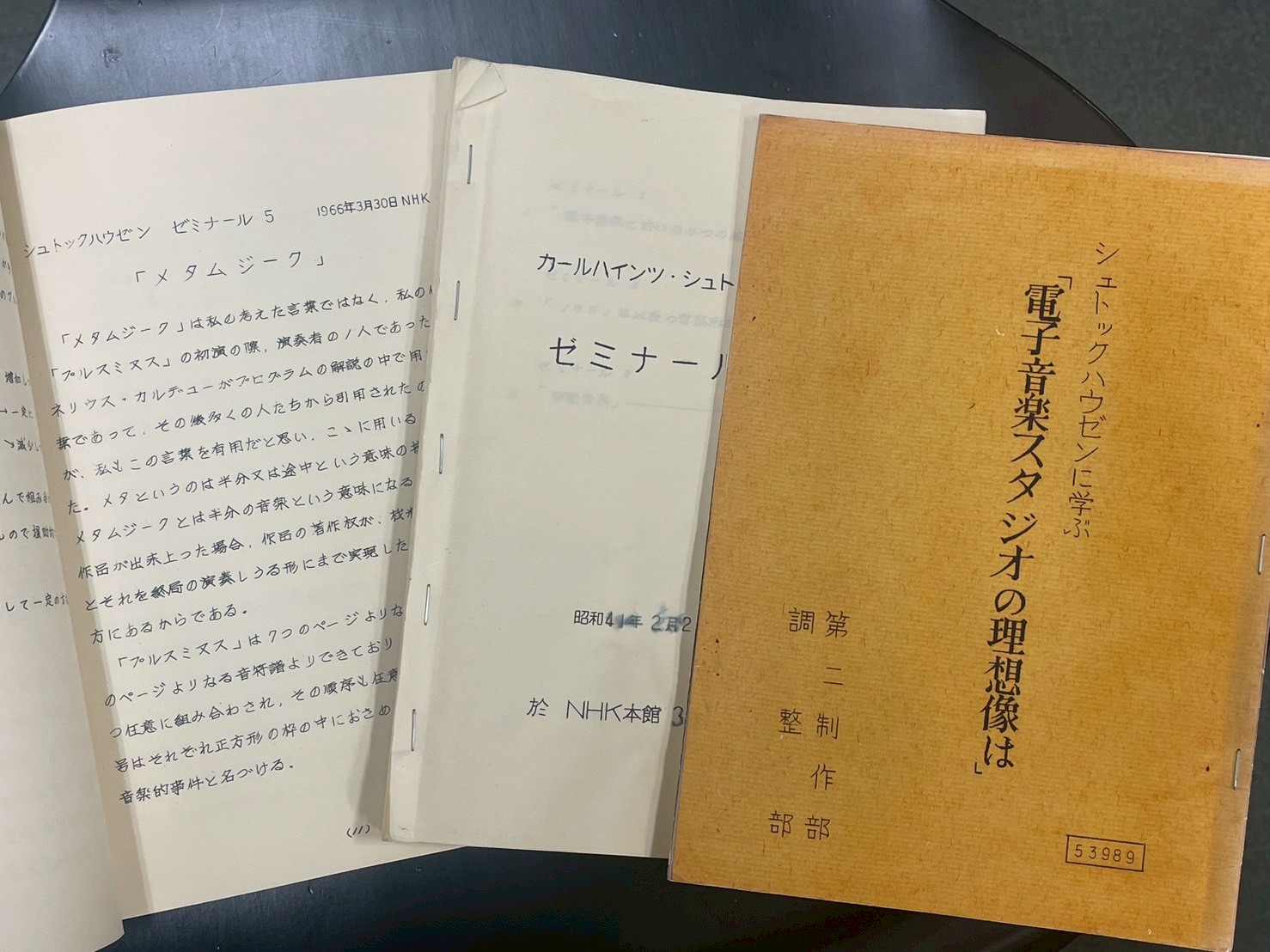

藤本氏は、かつて手渡されながら20年以上放置していたというNHK電子音楽スタジオの古いガリ版刷りの資料を手に、それを読んだときの衝撃を語った。そこには、1966年に来日した若きシュトックハウゼンが、日本の技術者たちに向けて熱く語った言葉が記されていた。「現代美術の展覧会場が実はそれと同じで、誰でも部屋から部屋へと好きなように、他人が言おうといまいとお構いなく自分の気に入った絵を好きなだけ眺めるわけである。」

資料:シュトックハウゼンに学ぶ「電子音楽の理想像は」

これを目にした時、藤本氏は大きなショックを受けたという。「僕のやってたことはこれだったんだと思った。(中略)これはシュトックハウゼンの考えだった」。絵画を見るように、自分のペースで音の中を歩き回る。藤本氏自身が長年追求してきたテーマが、実は半世紀以上前に予見されていたのだ。音が時間の中にあるのではなく、時間が音の中にある。この哲学において、二人の巨匠は完全に一致していた。音楽を時間軸上の物語ではなく、空間に存在する現象として捉え直すことで、聴き手は初めて「自由」になったのである。

華厳経と超弦理論が奇妙に共鳴する世界ー個と全が矛盾なく響き合う宇宙の真理

講義の終盤、話題はケージの東洋思想への傾倒へと移る。ケージは鈴木大拙の講義を通じ、華厳経の概念に深く影響を受けていた。特に重要なのが「Unimpededness(妨げられていないこと)」と「Interpenetration(浸透し合っていること)」という二つの言葉だ。

藤本氏はこの難解な言葉を、華厳経の「事事無礙(じじむげ)」という概念で読み解く。「それぞれが妨げられることなく、そのままでも世界はできている。だけどすべてのものはお互いに影響し合っている。両方が同時に存在している」。個々の存在は独立しており、誰にも邪魔されない。しかし同時に、すべての存在は互いに関係し合い、溶け合っているというのだ。

ケージの代表作『HPSCHD(ハープシコード)』は、まさにこの具現化であった。52台のスピーカー、7人のチェンバロ奏者、無数のプロジェクター映像。それぞれがバラバラに、勝手な時間を刻みながら演奏される。しかし、会場全体としては一つの巨大な「祝祭」として成立している。藤本氏は、当時のポスターや、ベートーヴェンの顔がプリントされたTシャツ(ケージがベートーヴェンを批判していたにも関わらず!)のエピソードを交え、その混沌としたエネルギーを伝えた。Tシャツのベートーヴェンは、「音楽といえばベートーヴェン」という学生たちの皮肉めいたジョークだったかもしれないが、ケージはそれすらも飲み込んで作品の一部にしてしまった。

そして藤本氏は、現代物理学の最先端である「超弦理論(ストリング・セオリー)」(*4)を引き合いに出し、この「事事無礙」との奇妙な一致を指摘した。「宇宙を構成するすべての粒子がさらに小さなものでできている(中略)紐と呼ばれる振動する小さなエネルギーの糸です」。物質の違いは、この「紐」の振動パターンの違いに過ぎない。「これは、まさに事事無礙なんですよね。それぞれ独立してるけど、結局一本の弦の振動の違いが一緒」。ピタゴラスが夢見た「宇宙の音楽」は、20世紀の破壊と再生を経て、最先端科学と東洋哲学の融合という形で、再び「振動する宇宙」へと回帰したのかもしれない。

「生活としての芸術」ーー日常の偶然に耳を澄まし「発見」を楽しむ生き方の提案

なぜ彼らはこのようなことをしたのか?

藤本氏は最後に、ケージの言葉を借りてこう締めくくった。「生活としての芸術。つまり、自分たちを取り巻く生活の中のものを、すべて芸術として見つめ直すということ」。キノコを探すように音を探す。くしゃみのような偶然に耳を澄ます。芸術家だけが特別な時間を持っているのではなく、24時間すべてが芸術となり得るのだ。

ここで藤本氏は、「発明(Invention)」と「発見(Discovery)」の違いについて深く考察したシュトックハウゼンの言葉を紹介する。「発明というのは解決法、答えを見出すということ。対して、発見は作品化をしなくてもいい、指をさすだけなのだから、行為自体となる。行き当たりばったり何かをやっている中で、たまたま見つけることであり、そのプロセス自体が重要なのだ。」

現代社会は効率や成果(発明)ばかりを求めがちだが、藤本氏は「発見」の価値を説く。好奇心を持ち、偶然に耳を傾けること。それは、政治的な対立や分断が進む現代において、他者の言葉を聞く耳を持つという倫理的な態度にも繋がっていく。好奇心の欠如こそが対立を生むのであり、ケージやシュトックハウゼンのような「何でも面白がる」精神こそが、今最も必要とされているのかもしれない。想像的な力が保守的な力に勝って翼を広げる時代があるのだ。

講義終了後、会場には藤本氏が持参したレコードプレイヤーから、ケージやシュトックハウゼンの音楽が自由に流された。「33 1/3」というケージの作品のコンセプト通り、参加者が思い思いにレコードを選び、針を落とす。「今日はレコードプレイヤー3台、CD1台で(空間音楽の)ミニチュア版を構成していますので、もし時間があれば自由にレコードをそれぞれかけてみてください」。「結構バランス取れています」という藤本氏の言葉通り、会場には不思議な音の調和が生まれていた。

テーブルの上には、シュトックハウゼンの『コンタクテ(Kontakte)』の楽譜が置かれている。一見、複雑な数学的図形に見えるその楽譜を前に、「これで演奏するのかって驚きますから」という藤本氏の言葉に、聴衆は思わず笑みをこぼした。難解なはずの現代音楽の楽譜が、キノコのパテや焼酎と共に並べられ、気楽に触れられるオブジェとなっている。参加者たちが自由にレコードをかける行為は、ケージが意図した「誰でも好きな音を好きなだけ鳴らしていい」という音楽の解放を体現する、実に楽しい時間であった。これこそが、ケージとシュトックハウゼンが目指した「生活としての芸術」の光景そのものだったのではないだろうか。

「難しいからやめようではなく、難しいままでいけばいい」。参加者の感想に対する藤本氏のこの言葉が、現代アートへの向き合い方を端的に表している。難解だと思われがちな現代音楽の扉を、藤本氏は軽やかに、そして深く開け放ってくれた。それは、私たちが日々の生活の中で見過ごしている「音」や「偶然」の中にこそ、無限の宇宙が広がっていることを教えてくれたのだ。

難解な理論や歴史が並ぶはずの書籍や楽譜の重圧はなく、純粋に音を楽しむ人の姿と、シュトーレンやキノコのパテ、アルコールを味わう和やかな時間が流れる「場」となっている

20世紀の巨匠たちが遺した「聴く」革命と失われた好奇心を取り戻す旅

今回の講座を通じて浮き彫りになったのは、ジョン・ケージとカールハインツ・シュトックハウゼンという二人の巨匠が、アプローチこそ正反対でありながら、同じ頂を目指していたという事実である。ケージは「偶然」や「沈黙」を通じて、シュトックハウゼンは「制御」や「空間」を通じて、それまでの西洋音楽が築き上げてきた堅牢なシステムを解体した。彼らが破壊したのは、単なる音楽の形式だけではない。「音楽とはこうあるべきだ」という我々の固定観念そのものであった。

藤本由紀夫氏の講義は、彼らの実験が決して過去の遺物ではなく、現代の科学(超弦理論)や哲学(事事無礙)、そして我々の日常的な「生活」と深く結びついていることを明らかにした。特に印象的だったのは、彼らの音楽が「ミュージアム」のように、聴き手が主体的に関わることで完成するという視点である。受動的に音楽を浴びるのではなく、自ら音の中に入り込み、発見する。その能動的な態度こそが、現代社会において失われがちな「好奇心」を取り戻す鍵となるのかもしれない。

「発明」ではなく「発見」を。「完成品」ではなく「プロセス」を。藤本氏が最後に示したこの指針は、アートの枠を超え、不確実な時代を生きる私たちへの力強いメッセージとして響いた。3回にわたる音楽講座は、宇宙の調和から始まり、原子の振動へと至る壮大な旅路であったが、最終的に辿り着いた場所は、私たち自身の「耳」と「心」のあり方だったと言えるだろう。3回の講座を終え、参加者たちは皆、新たな「耳」を持って会場を後にしたに違いない。

最後に記念撮影

注釈

(*1)

トータル・セリエリズム(Total Serialism / 総音列主義)とは、12音技法をさらに発展させ、音の高さ(音高)だけでなく、リズム(音価)、強弱(ダイナミクス)、音色、アタック(発音法)など、音楽のあらゆる要素を音列(セリー)に基づいて統制・序列化する作曲技法です。20世紀半ばにピエール・ブーレーズやカールハインツ・シュトックハウゼンらによって発展

(*2)

正弦波音とは、倍音を全く含まない「純粋な音」で、波形が数学の正弦曲線(サインカーブ)を描く、最も基本的な人工的な音のことです。口笛や特定の楽器のハーモニクスに似ており、聴力検査で使われる「ピー」という音(純音)がこれに該当し、シンセサイザーの音作りの基礎や、電気の交流波形(交流電力)としても重要。

(*3)

ピエール・ブーレーズ(1925-2016)は、20世紀後半を代表するフランスの作曲家、指揮者、著述家、そして現代音楽の組織者で、セリエル音楽の発展、IRCAM(フランス国立音響音楽研究所)の設立、アンサンブル・アンテルコンタンポランの創設などを通じて現代音楽界に絶大な影響を与えた音楽家である。メシアンに師事し、十二音技法を拡張、電子音響技術も探求し、指揮者としてはNYフィルやBBC交響楽団の音楽監督を務め、冷静で構造的な解釈で知られる。

(*4)

超弦理論(ちょうげんりろん)とは、宇宙の全ての物質や力を、点のような素粒子ではなく「1次元のひも(弦)」の振動で説明しようとする、究極の統一理論を目指す物理学の理論。この理論は、素粒子(電子、クォークなど)や、電磁気力・重力を含む4つの力を1種類の弦の異なる振動パターンで表現し、さらに余剰次元の存在を仮定することで、現代物理学の未解決問題を解き明かすことを目指す。

※ChatGPT(OpenAI、アクセス日 2025年12月9日)による回答をもとに作成。