1階展示風景 撮影:増田好郎 (以下に掲載する野原の作品写真すべて)

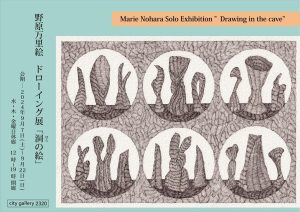

野原万里絵 ドローイング展「洞の絵」

会期:2024年9月7日~9月22日

会場:city gallery 2320

阪神間には独自のアートの生態系がある。戦前に大阪の富裕層の別荘地から発展し、住宅街となったことから、阪神間モダニズムと称される文化が発達し、戦後においても具体美術協会(具体)のような運動が生まれた。大阪のアートシーンが、近代美術館や美術大学がなかったことから、なかなか見えてこないと言われることを考えると、阪神間には濃厚な文化があるように思える。具体の解散以降も、兵庫県立近代美術館で開催されていた新人~中堅作家を紹介する「アート・ナウ」は、「関西ニューウェーブ」の起点にもなっていた。神戸在住の作家によって結成されたグループ〈位〉や、90年代から活動を続けるC.A.P.(芸術と計画会議)もそうかもしれないが、一定以上アーティストやアート関係者が住む、ある種のコミュニティとなっていることがやはり重要だと思う。

さて、野原万里絵ドローイング展「洞の絵」のために訪れたcity gallery 2320(シティギャラリー2320)は、JR新長田駅が最寄りの駅で、阪神・淡路大震災の後の火災から逃れた古い町並みにある。商店街の外れにありあまり現代アートのギャラリーのあるような場所でないが、オーナーの向井修一氏の住居の隣にある家を改装したものだという。僕自身も初めて訪れる場所であるし、現在のようにGoogleMapがなければ、なかなかうまくたどり着けなかっただろう。

もともとシティギャラリーが大阪の画廊街である西天満にあったときは、何度か行ったような記憶もあるがあまり覚えてはいない。シティギャラリーは、1979年にJR元町駅近くにシティギャラリーとしてオープンし、関西ニューウェーブの作家たちが発表する場所の一つにもなっていた。1990年代初頭に旧居留地の高砂ビルに移転し(C.A.P.を立ち上げる杉山知子のアトリエも入居していた)、震災後にシティギャラリー I・Mと名称を変更して西天満に移転、2005年に閉鎖した。長田区の現在の場所にcity gallery 2320(シティギャラリー2320)として開廊したのは2018年のことだという。

1階展示風景

野原は、大阪の出身で、京都市立芸術大学大学院出身の画家/アーティストといってもよいが、近年は長らく大阪市住之江区・北加賀屋の共同スタジオ、SSK(Super Studio Kitakagaya)で制作していた。この夏から佐々木愛と共に平野区にスタジオを開いた。先ほどコミュニティと書いたが、神戸・大阪・京都くらいまでの範囲は、濃度の違いはあれど、大きなコミュニティといってもよい。ただし、city gallery 2320の隣が向井の自宅であるように、やはりそれぞれの拠点の付近に関係者が住んでいるということは大きいだろう。展覧会を見ている最中には、近くに住んでいるアーティストの飯川雄大が現れ、このような深い関係性の中で新しいシーンが生まれることがよくわかる。

さて、野原の作品は以前から見たことがあり、特に野原が日課のように続けているモレスキンのノートに描くドローイングから発展させたシリーズは、ピアニストのように手を動かすレッスンのような要素もあるし、その時々の風景と心象が融合したり、あるいは一つの視覚的言語となってシンタックスを持つ独特の魅力がある。それは、シュルレアリスムの自動書記のようでもあるし、抽象化した写生、その反対に抽象的な事物の写生でもある。

《植物》2024年

《サーカス》2024年

今回は、今まで描いてきたドローイングに加え、新作29点を含む全48点が2階建ての3部屋に所狭しと展示された。新作の中には、この夏、宮崎で起きた地震をきっかけに、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表されたことをラジオから聞いたことによる不穏な心境から、四角形とそれが崩れていく形状のドローイングが描かれている。また、見開きの本の欧文のように描かれた行の中央に崩れていく円と四角形が左右に描かれていたり、集積した後、四方に飛び散っていくようなドローイングの中に指し示す赤い線が入っていたり、文字が生き物となって形を帯びて何かを表しているような奇妙さがある。それはアンリ・ミショーが幻視した文字のような絵画にも見える。ペンではなく、筆を利用したことも影響しているのだろう。

《飛散01》2024年

《陣地02》2024年

《夜空》2024年

《生命体》2024年

《石を囲む06》2024年

《石の観察》2024年

今回の展覧会タイトルである「洞(ほら)の絵」は、野原にとってドローイングという行為が、脳という空洞、暗闇の中の洞窟の壁を削るように描いていると思えることから名付けられたという。また、「ほら」という言葉が、法螺貝を吹いた時のこもった丸い音の印象や、「法螺(ほら)を吹く」という慣用句を連想することから、音と意味のつながりの面白さにも着目したという。また、フライヤーに採用されているドローイングは、野原がインドに1か月滞在した際の最終日に、ケオラデオ国立公園で、望遠鏡から観察した、見たことのない鳥のさまざまな印象から来ているという。「洞窟と覗き見」は、野原のドローイングを見る上でキーワードかもしれない。

展覧会フライヤー 《望遠鏡の先に04》2021年

たしかに、野原のドローイングは、脳の中の回路や神経結合を覗き見ているような気分になる作品である。野原は、音に色を感じる共感覚者でもあり、多感覚の交流や結合が強い傾向にある。実は、洞窟の壁画と音の連想はあながち間違いではない。近年、洞窟壁画が描かれているポイントは、音がよく響く場所であることが確認されているからだ*。野原にとっては、ちょっとした言葉遊びだったのかもしれないが、奇しくも実際の洞窟の中の絵と音の結合と、脳の中の視覚と聴覚の結合は連想以上の関係にあるかもしれない。おそらく、野原は脳の中の多感覚の細い回路を開拓している可能性はある。そして、形を持たない音や匂い、植物や動物、自然の動き、人の印象といった留めるのが難しい記憶を、筋肉の動きを記憶する大脳基底核や小脳を通して線に変化させ、ドローイングに反映しているのだろう。洞窟壁画が、音の響きを記憶するポイントに描かれていたとしたら、野原もまた脳と絵画の古層をたどっているともいえよう。

2階展示風景

さらに、野原のドローイング作品のユニークさは額にもある。さまざまな機会に集めた額にも彩色を施しているものもあり、額に合わせてドローイングが描かれたりしている。展示される状態をクリアにイメージして作品をつくれる作家はそれほど多くはない。そのようなこともあってか、野原の作品のファンは多い。さまざまな形の手頃なサイズの作品があり、自分の家のどの辺に飾ったら合うのか容易に想像できる。抽象と具象の中間のようなドローイングも、生活の中に入れたときに、主張し過ぎないため、それぞれの空間に合わせやすいということもあるだろう。そして手頃な価格で販売されており、買いたくなるということもある。野原ほど持続可能性のある制作スタイルを持つ作家は多くはない。かといって、価格とは異なる価値基準を持つ美術館などでの展覧会やワークショップ、レジデンスにも数多く招聘されている。つまり野原の描く線は、どんな空間や状況にも侵入が可能なのだ。

2階展示風景

それはひとえに、野原がドローイングやペインティングだけではなく、空間を把握し、展示する能力に長けているからでもある。今回も住宅をリノベーションし、凹凸のある空間を活かしている。特に、過去に展示した友井隆之のインスタレーションで残された黒い線を、上から塗られた白い塗装をわざわざ剥がして、ある種のドローイングされた空間と共鳴する形で自身のドローイング作品を展示している。 白い壁のない奥の部屋には、木炭での大型の作品が展示されており、空間との関係を繊細に考えていることがわかる。

1階展示風景 背景に見える友井隆之のインスタレーションの痕跡

そして、日々のドローイングの蓄積の中から、新たな経験をもとに徐々に変容し、新たな文字やスタイルを開発している点が野原の創造性の特徴といってよいだろう。それは洞窟の中で光を灯すように、私たちの脳の気付かなかった回路を発火させているに違いない。つまり、洞とは望遠鏡から見る、覗き見の世界だけではなく、脳の神経経路であり、新しい道なのだ。

榎忠関連資料

ちなみに、citygallery2320東隣のコレクションルームには、長年、向井が支援する榎忠の新作品集『Freedom』出版記念して、榎忠から寄贈された『美術手帖』50年分や関連資料、シティギャラリーと交流のあるさまざまな作家の作品が展示されており、そこには関西ニューウェーブの作家の貴重な作品があったりして、見応えがあった。作家とギャラリストの交流やコミュニティによって形成されてきたアートシーンに改めて想いを馳せることができた。

*「旧石器時代の洞窟はコンサートホール?」『ナショナルジオグラフィック日本版』2008年7月2日https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/article/news/14/125/