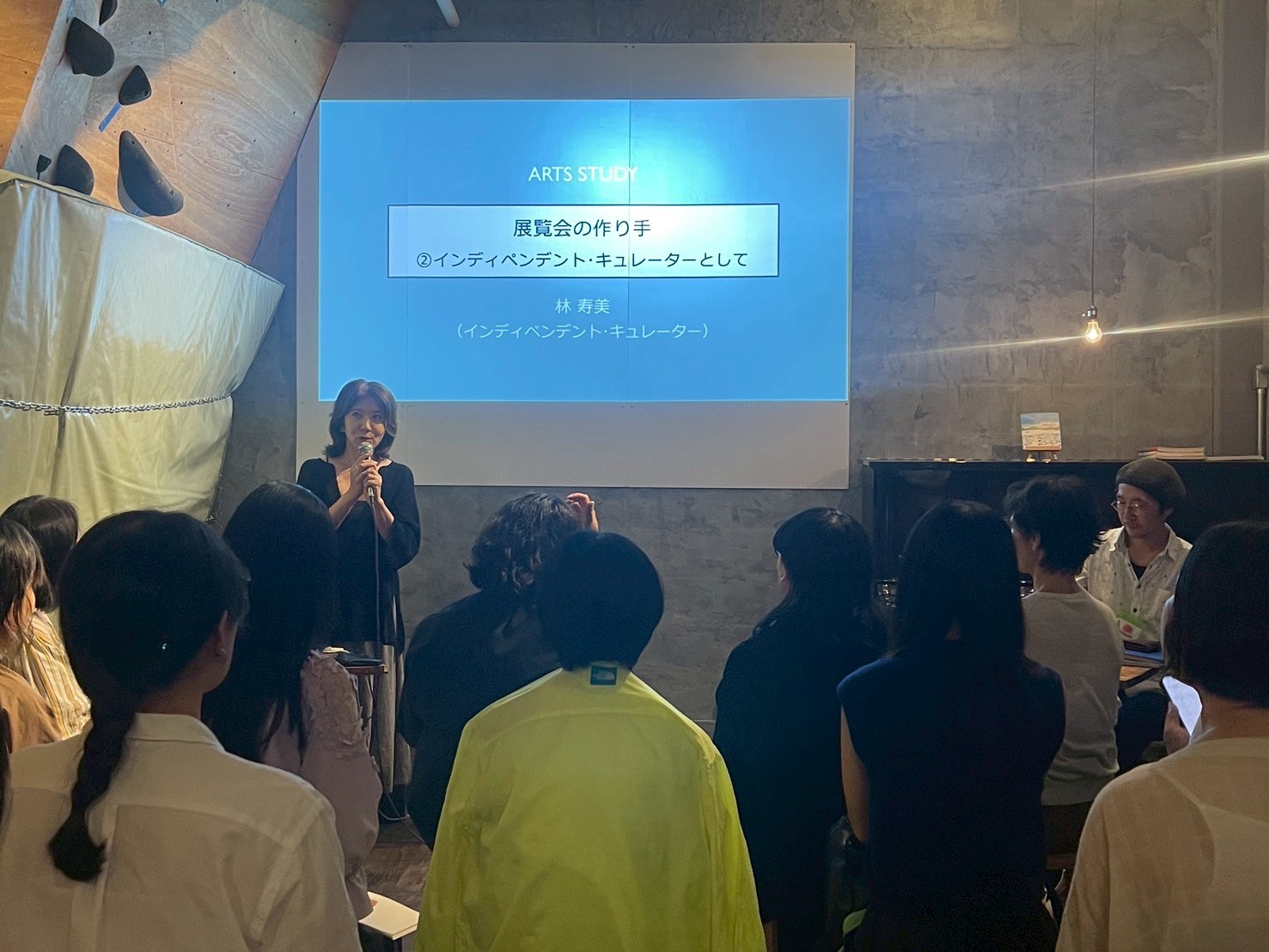

【ARTS STUDY 】

◾️展覧会の作り手 第2回

「展覧会をつくること/展覧会の作り手:②インディペンデント・キュレーターとして」

日時:2025年 9月26日㈮ 19:00〜20:30

講師:林 寿美(インディペンデント・キュレーター)

会場:BARまどゐ

インディペンデント・キュレーターとは、組織に属さないフリーランスのキュレーターのこと。

仕事の現場は美術館からより広い場所へと移り、人との関わりも大きく変わります。

2014年の横浜トリエンナーレや、2019年に神戸で開催した「TRANS-」での実体験から、芸術祭やアート・プロジェクトでの企画立案から実現にいたる道程、作家との協働、地域連携などについて、詳しくお伝えします。

前回の【ARTS STUDY 2025】「展覧会をつくること/展覧会の作り手:美術館学芸員として」では、インディペンデント・キュレーターの林寿美氏が、かつて23年間在籍したDIC川村記念美術館での経験を語った。美術館という、確固たる収蔵品と歴史、そして信頼を寄せる来場者という名の「羅針盤」を持つ船で、いかにして展覧会という航路が描かれるか。その緻密で情熱的なプロセスは、アートファンのみならず、組織の中で何かを創り出そうとする多くの人々の心を捉えた。

そして2025年9月26日、「展覧会をつくること/展覧会の作り手:インディペンデント・キュレーターとして」が開催された 。舞台は同じく神戸北野のコミュニティ拠点「CAFE&BARまどゐ」。前回が、いわば巨大な船団を率いる航海術の物語だったとすれば、今回は、羅針盤も海図もない大海原へ、たった一人で小舟を漕ぎ出す冒険の物語である。特定の組織に属さず、フリーランスとして活動するインディペンデント・キュレーターとは、一体何者なのか。そのリアルな仕事の内実は、不安定さと引き換えに手に入れた、どこまでも自由な創造の可能性に満ちていた。

【ARTS STUDY 2025】は、アートを「つくる」「みる」「かんがえる」という多角的な視点から学ぶ連続講座であり、現場のプロフェッショナルと共に思考を深める対話の場を目指している。林氏が語るインディペンデントとしての航海術は、まさにこの講座の精神を体現するものであり、アートの世界を超え、自らの足で道を切り開こうとするすべてのフリーランス、起業家、そしてプロジェクトを動かす人々に、勇気と実践的なヒントを与えるものだった。

インディペンデント・キュレーター 林寿美氏 人気講座、この日も満員御礼

「美術館」という名のコートを脱いで

講座の冒頭、林氏は、美術館学芸員とインディペンデント・キュレーターの違いを、自身の経験に基づき率直に語り始めた。それは、安定した組織という名の暖かいコートを脱ぎ、何者でもない「自分」として荒野に立つことから始まる、リアルな告白であった。

まず、最も大きな違いは「所属」である。「〇〇美術館の学芸員」という肩書きは、社会的な信用と安定した収入、そして活動の場所を与えてくれる。しかし、フリーランスになった瞬間、その看板はなくなる。林氏は、独立当時に作った名刺のエピソードをユーモラスに語った。インディペンデント・キュレーターと名乗ることに自信が持てず、その肩書きを透明の箔押しで印刷したというのだ。パッと見では見えない肩書き。それは、組織を離れたばかりの心の不安定さと、何者として自分を語ればいいのかという迷いの象徴だった。

活動の「場所」も一変する。美術館という定まった展示空間はなく、展覧会を企画するたびに場所を探し、見つけなければならない。そして、仕事の根幹となる「よりどころ」も違う。美術館学芸員は、その館の収蔵品(コレクション)という確固たる土台の上で調査・研究を行い、展覧会を構想する。しかし、インディペンデントにはその土台がない。何をやってもいい自由がある一方で、「じゃあ、何から始めるのか?」という根源的な問いに、最初は戸惑ったという。

仕事の内容や進め方も根本から変わる。美術館の仕事が、収蔵品という確固たる土台の上で調査・研究を行い、企画を練り上げる、ある種のルーティンであるのに対し、インディペンデントの仕事は「プロジェクトベース」で多種多様だ。林氏が独立後に手がけた仕事は、展覧会の企画に留まらない。音声ガイドのテキスト執筆、展覧会カタログの翻訳、国際芸術祭のチームへの参加、アーティストの個人美術館設立の手伝い、大学での非常勤講師など、その活動は実に幅広い。一つ一つのプロジェクトが終わればチームは解散し、また新たな仕事へと向かう。それは、人とのつながり、つまり「ネットワーキング」が次の仕事を生んでいく、ダイナミックなプロセスなのである。

そして、誰もが気になる「収入」については、「不安定」の一言に尽きる。美術館時代の収入の3分の1程度になることもあると、林氏はあっけらかんと語った。しかし、その代わりに「会議は激減します」と続けた言葉に、会場は笑いに包まれた。辞める4~5年前にはリニューアル事業で会議漬けの日々を送り、「自分自身が崩壊しちゃう」と感じたという林氏。収入と会議を天秤にかけるのは奇妙な話かもしれないが、それは単なる冗談ではなく、フリーランスという働き方がもたらす、時間の使い方や精神的な自由という価値を物語っていた。

「座組み」―アイデアを形にする魔法

組織という船を降りたキュレーターは、いかにして展覧会という新たな船を造り、大海原へと漕ぎ出すのか。その成功の鍵となるのが、「座組み」という言葉だった。これは、プロジェクトを共に推進するチーム作りのことである。場所も、お金も、仲間も、すべてがゼロの状態から、一つのアイデアを実現するために最適な人々を集め、チームを形成する。この「座組み」こそが、インディペンデントの仕事の成否を分ける最も重要で、そして最も難しいプロセスなのだと林氏は強調する。

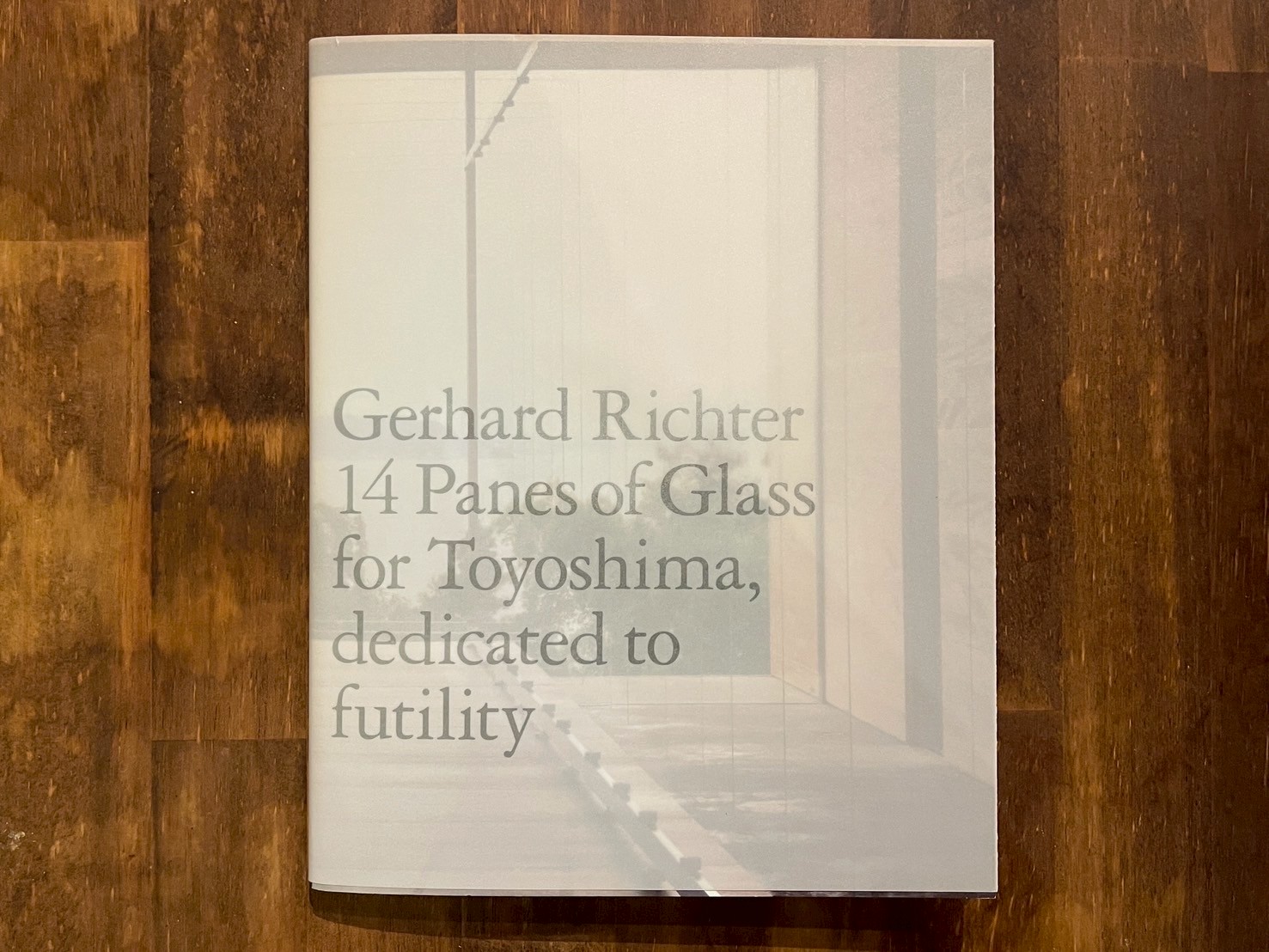

その壮大な実例として語られたのが、林氏が独立前から関わり、フリーランスになって最初に完成させた「ゲルハルト・リヒター豊島プロジェクト」(※1)である。このプロジェクトの始まりは、一枚の絵画でも、一つのコンセプトでもなかった。それは、人道支援NGO代表の大西健丞氏(以下、大西氏)という一人の人物との出会いだった。テレビで偶然見かけた大西氏の考えや人柄に惹かれ、「いつかこの人と仕事がしたい」と強く願った林氏。その思いが8年越しに実を結び、瀬戸内海の無人島にアート作品を置きたいという相談へとつながったのだ。

参考資料 Gerhard Richter|14 Panes of Glass for Toyoshima, dedicated to futility カタログ 発行日:2016年5月28日、編集:ワコウ・ワークス・オブ・アート、発行:株式会社ワコウ・ワークス・オブ・アート

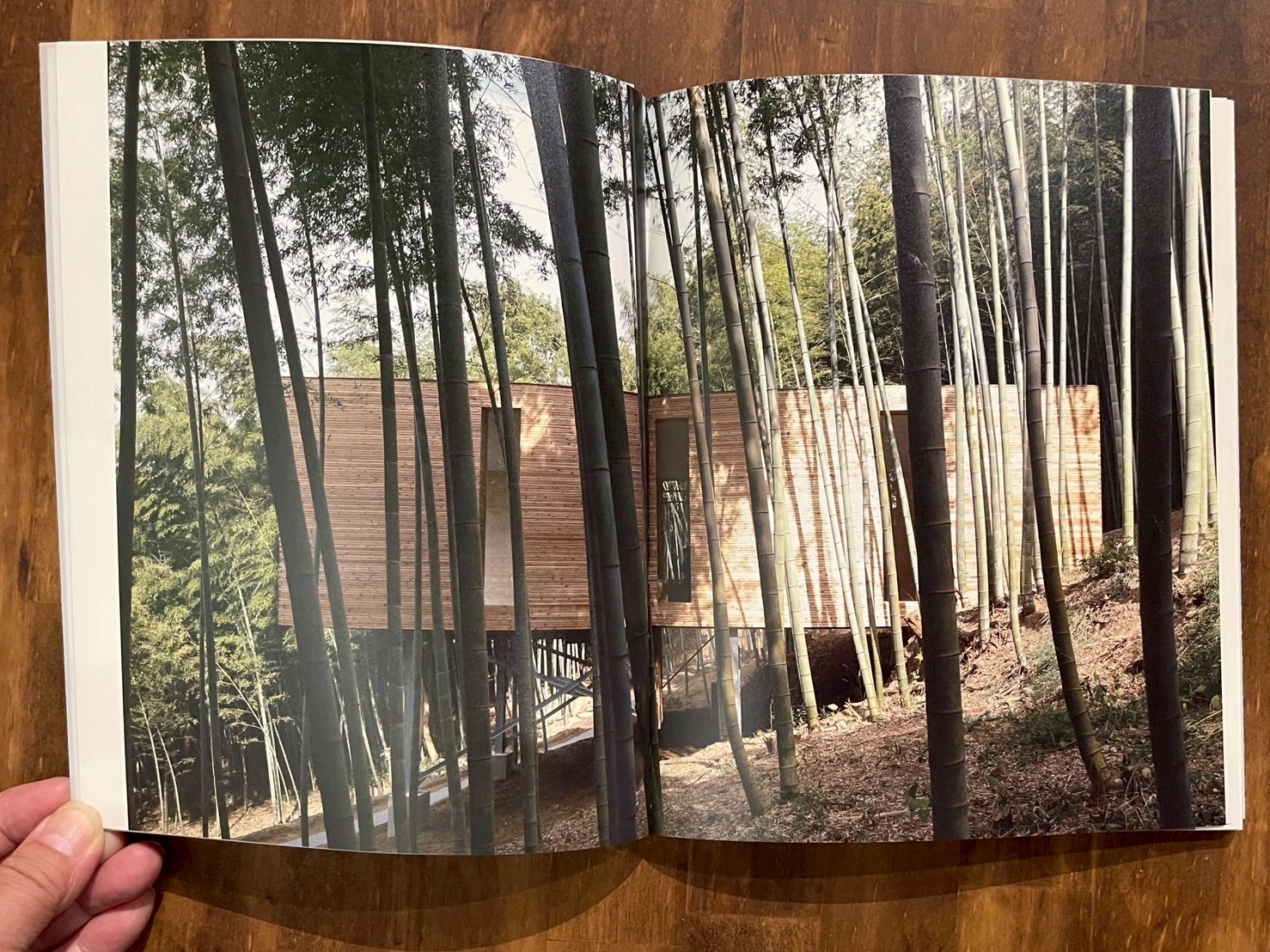

ここから、奇跡的な「座組み」が生まれていく。まず、林氏はこのプロジェクトに現代美術の巨匠ゲルハルト・リヒターがふさわしいと提案する。そして、リヒターの作品を日本で扱うギャラリストの和光清氏と、大西氏の旧友である建築家の荒木洋氏、そしてNGOの代表である大西氏と林氏自身、さらにアーティストであるリヒター本人。この5者とアーティストがチームとなり、国境も専門分野も超えたチームが、ひとつの目標に向かって動き出したのだ。

しかし、その道のりは平坦ではなかった。チームでドイツに渡り、リヒターにプレゼンを行うも、最初はアクセスが悪すぎるという理由で難色を示される。それでも、誰もが簡単に行ける場所ではないからこそ、本当に見たい人が訪れる意味があると説得を重ね、ついにリヒターは島を訪れることになった。その後、アーティスト側から提示されたのは、2階建てで24m四方もある巨大な建築の模型だった。素晴らしいプランだが、予算的には到底不可能。アーティストの夢と、現実の制約との間で、粘り強い対話が繰り返された。

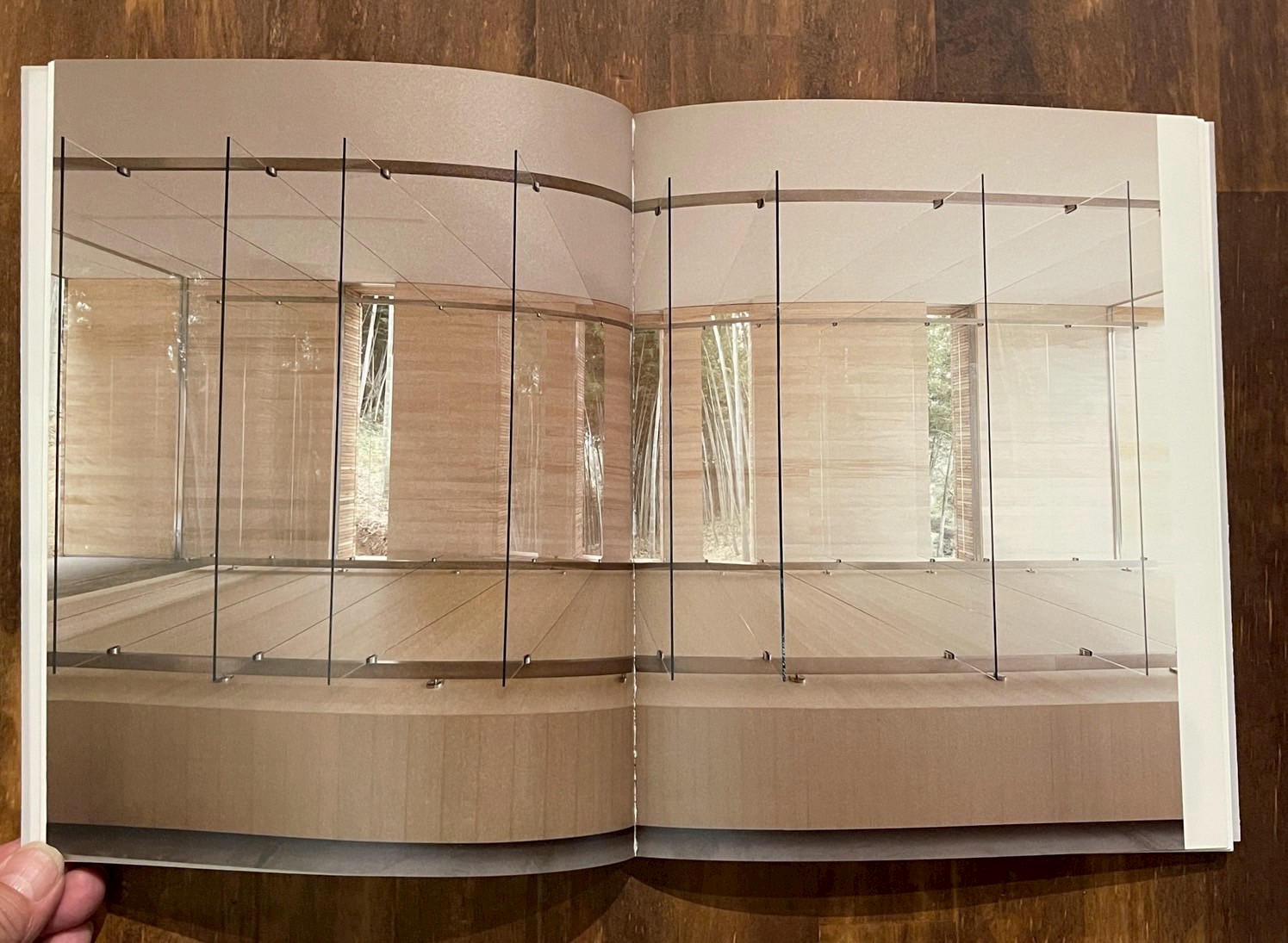

最終的にこのプロジェクトは、14枚のガラス板がハの字に並ぶ、ミニマルで美しい空間として結実した。ガラスに周囲の自然や鑑賞者自身が映り込み、無限のイメージが生まれる作品だ。このシンプルな形態は、予算だけでなく、潮風が吹き、常に人がいるわけではない島でのメンテナンスのしやすさも考慮された、極めて現実的な選択でもあった。このプロジェクトは、個人の情熱的な出会いを起点に、国境も専門分野も超えた「座組み」によって、壮大なアイデアが現実の形へと結実していく、インディペンデントの仕事のダイナミズムを見事に示している。

Gerhard Richter|14 Panes of Glass for Toyoshima, dedicated to futility カタログより

Gerhard Richter|14 Panes of Glass for Toyoshima, dedicated to futility カタログより

展覧会は街へ、社会へと開かれていく

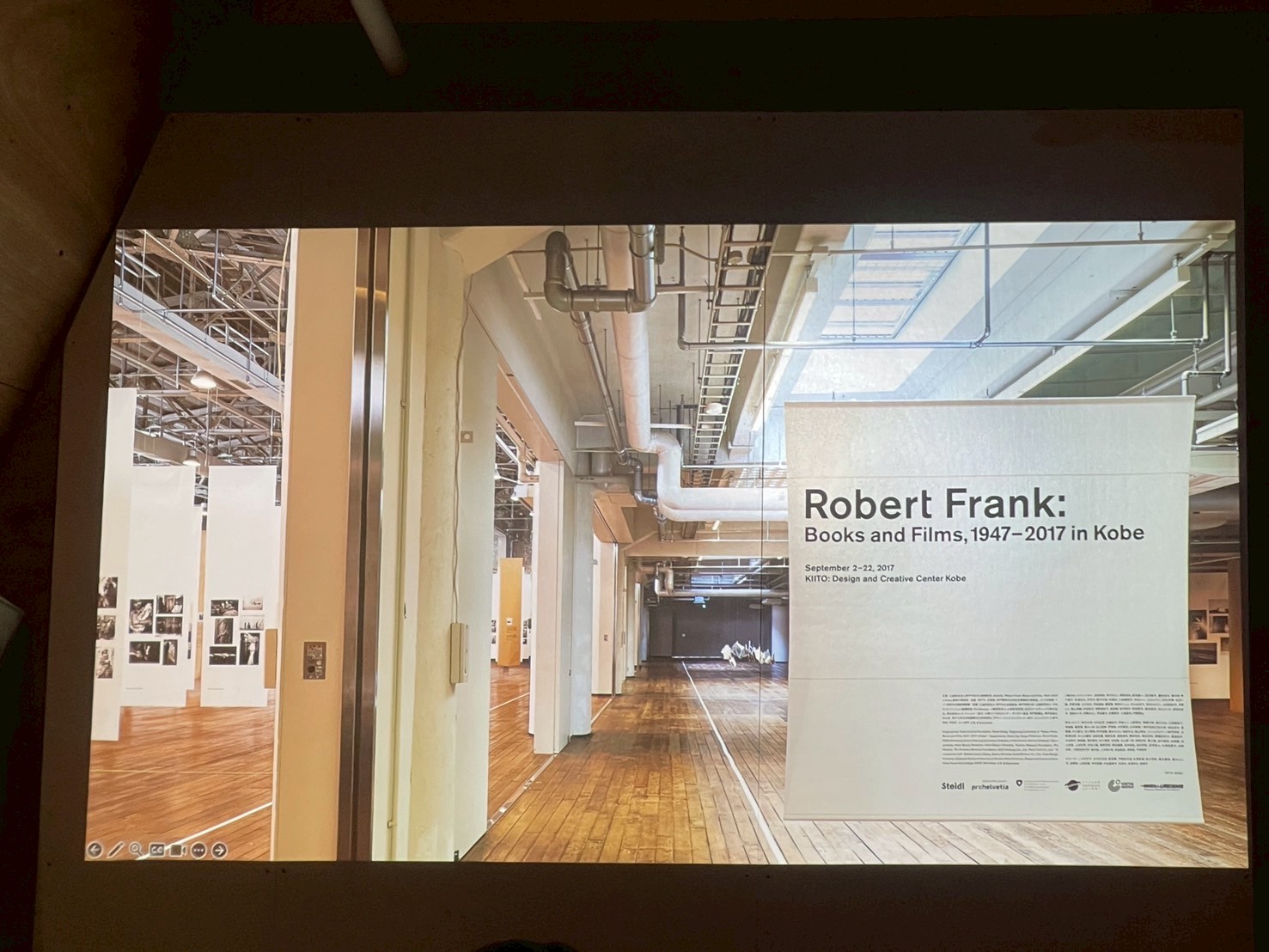

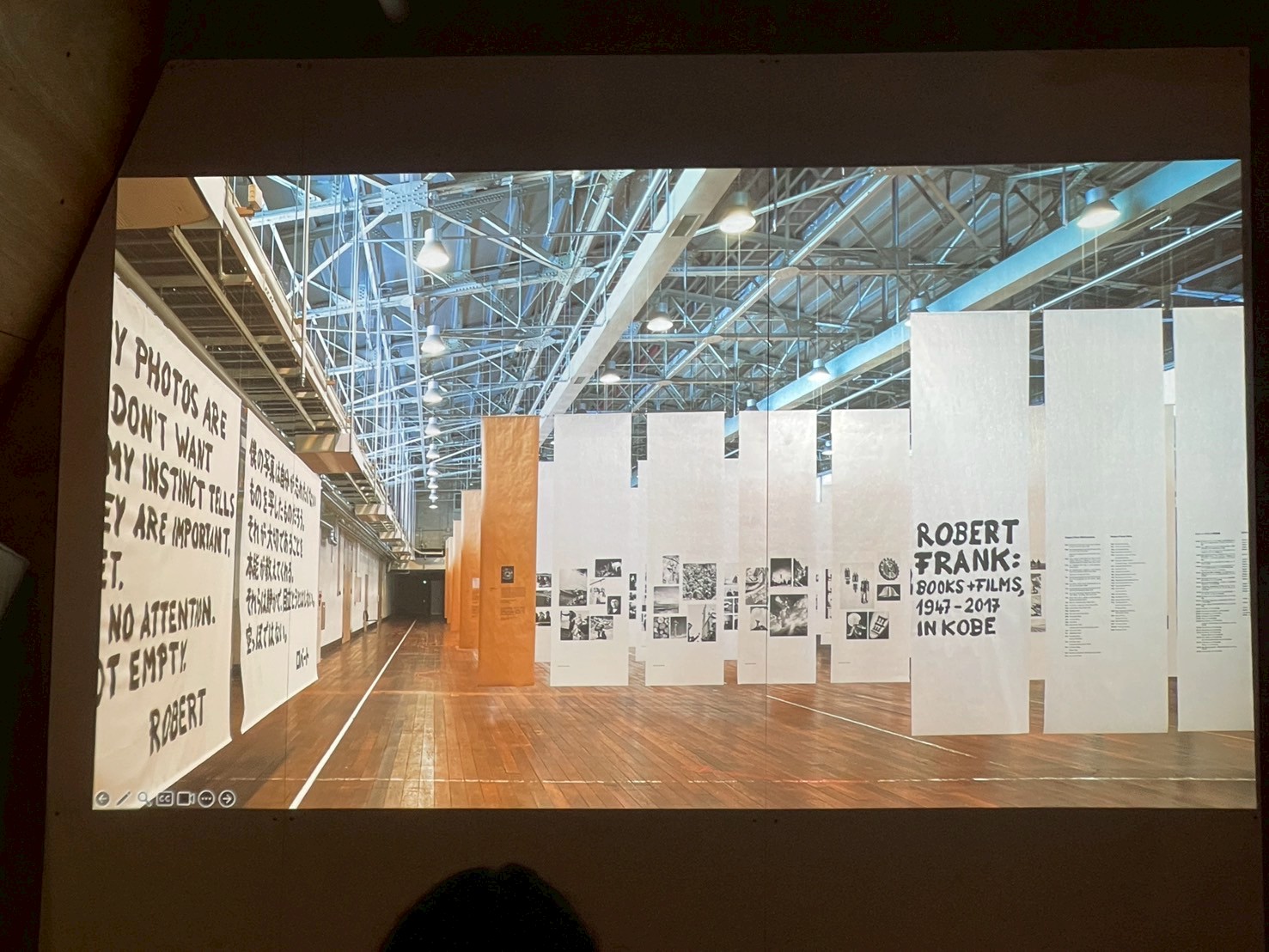

インディペンデント・キュレーターの活動は、美術館という閉じた空間から、より開かれた場所へと向かう。次に紹介された神戸のKIITO(デザイン・クリエイティブセンター神戸)で開催された「Robert Frank: Books and Films, 1947-2017 in Kobe」(※2)と、神戸市の兵庫港地区、新開地地区、新長田地区の3会場を起点とした「アートプロジェクトKOBE 2019: TRANS-」(※3)は、展覧会が街や社会といかにして関わることができるかを示す、刺激的な事例であった。

「Robert Frank: Books and Films, 1947-2017 in Kobe」は、林氏が企画をゼロから立ち上げたものではなく、ドイツの出版社シュタイデル社が企画した世界巡回展を神戸に誘致したものである。この展覧会のコンセプト自体が、極めて批評的で面白かった。アメリカ写真界の巨匠フランクのオリジナルプリントは価格が高騰し、保存の問題もあって、ほとんど展示される機会がなかった。その状況を憂いたフランク自身とシュタイデル社は、高画質なデータを新聞紙に印刷し、無料で公開するという画期的な方法を考案したのだ。そして、展覧会終了後にはすべての作品を破り、廃棄するというルール。これは、アートが商品として消費されるマーケットへの痛烈な批判であり、イメージそのものの力を信じるという強いメッセージでもあった。

「Robert Frank: Books and Films, 1947-2017 in Kobe」 当日 講座資料より

このコンセプトに共感した林氏は、神戸での開催を実現すべく動き出す。ここでも「座組み」が重要となる。会場としてKIITO(デザイン・クリエイティブセンター神戸)を確保し、ギャラリー島田の島田誠氏の紹介で神戸市民文化振興財団が事務局となり、実行委員会が組織された。そして、プロジェクトの生命線である資金は、神戸市にくわえ、複数の財団や企業からの協賛によって賄われた。資金集めは、キュレーター一人の力では限界がある。この時も、財団のトップが企業のトップと直接交渉するなど、チーム全体で動いたからこそ実現できたのだ。

「Robert Frank: Books and Films, 1947-2017 in Kobe」 当日 講座資料より

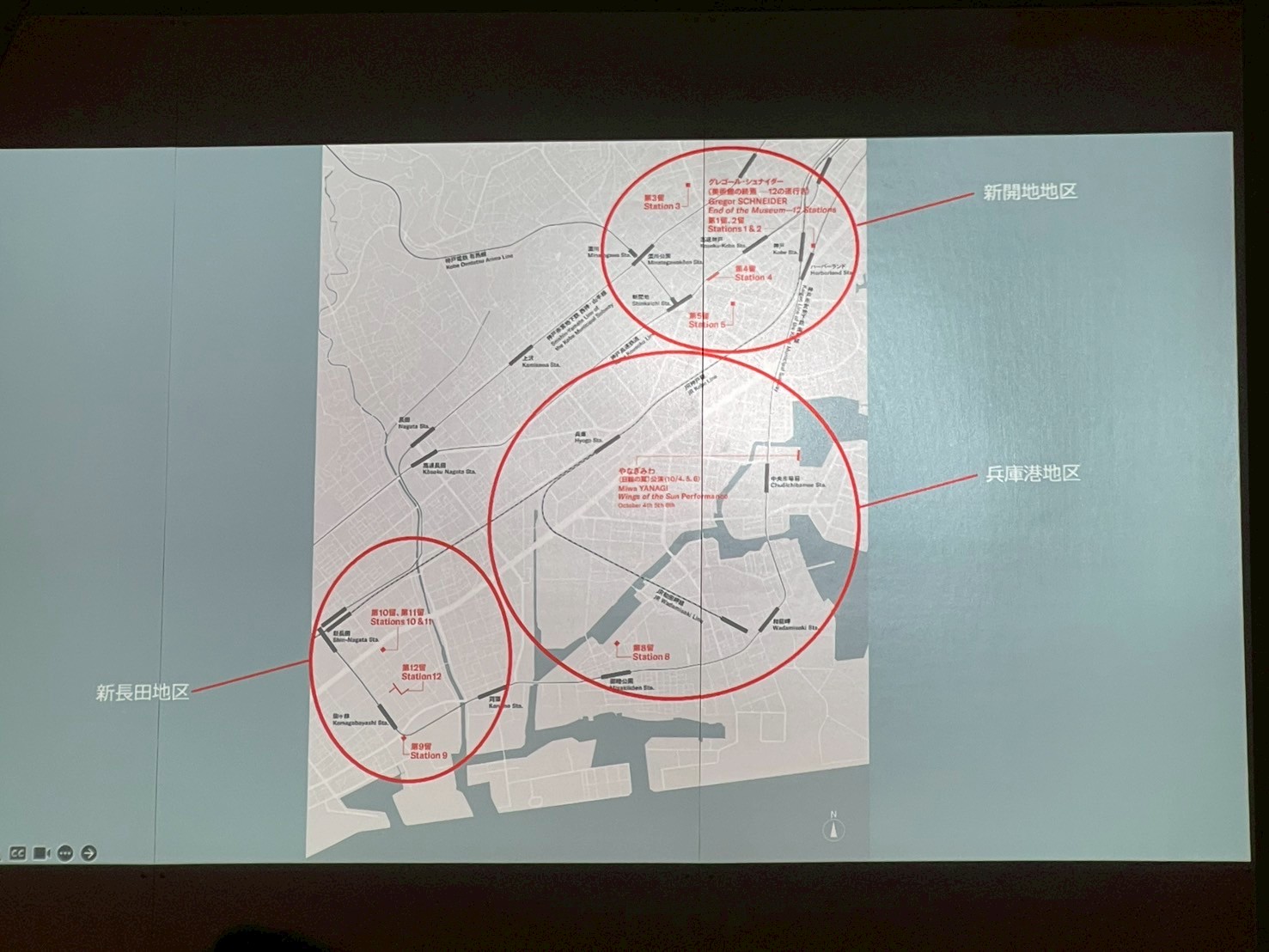

いっぽう、「アートプロジェクトKOBE 2019: TRANS-」は、林氏自身の問題意識から生まれた、より実験的なプロジェクトだ。日本の地方で増え続ける「町おこし」的な国際芸術祭に、林氏はかねてから疑問を感じていた。一度きりの「お祭り」で終わってしまうのではなく、もっと深く記憶に残る体験は作れないか。その問いから、「神戸の街そのものを素材にする」「参加作家をあえて少人数に絞り、質の高い新作を依頼する」というコンセプトが生まれた。

「アートプロジェクトKOBE 2019: TRANS-」 会場マップ 当日 講座資料より

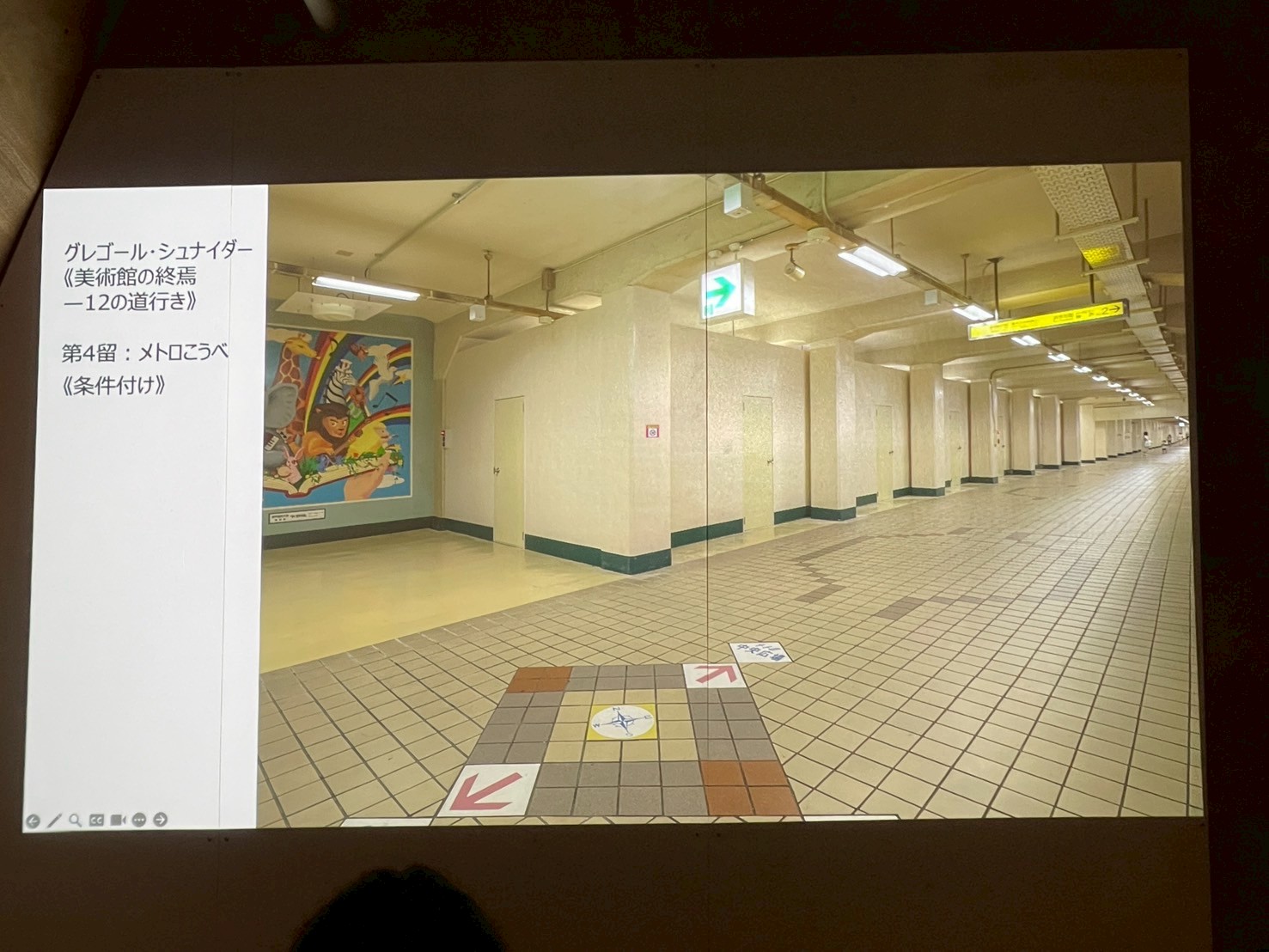

このプロジェクトでは、ドイツ人アーティストのグレゴール・シュナイダーが、新開地や兵庫といったエリアの空き家や地下道など12箇所を作品化した。地下道に作られた、入っても入っても同じ部屋が延々と続く作品は、鑑賞者を時間と空間の感覚が狂うような体験へと引きずり込み、助けを求める声が上がるほどだったという。これは、美術館のホワイトキューブでは決して味わうことのできない、街とアートが一体となった強烈な体験である。このプロジェクトもまた、神戸市や地元の多くの企業の協賛によって実現した、大規模な「座組み」の成果であった。

「アートプロジェクトKOBE 2019: TRANS-」 グレゴール・シュナイダー 《美術館の終焉~12の道行き》 第4留:メトロ神戸《条件付け》 当日 講座資料より

参考資料 Art Project KOBE 2019: TRANS-|Catalogue 発行日:2019年11月9日、発行所:TRANS-KOBE実行委員会事務局

情熱こそが、航海を続ける唯一のエンジン

林寿美氏が語ったインディペンデント・キュレーターとしての軌跡は、組織という安定した港を離れ、自らの手で航路を切り開く航海者の物語であった。そこには、決まった海図もなければ、追い風を約束してくれる港もない。あるのは、自身の感動や問題意識という、ささやかだが消えることのない北極星だけだ。一つの展覧会を立ち上げるために、多様な専門家や支援者を集めて「座組み」を構築し、世界中を駆け巡って交渉し、資金を集める。そのプロセスは、もはやアートの専門知識だけでは乗り越えられない、交渉力、経営能力、そして人間力を要する壮大なプロジェクトマネジメントそのものである。

しかし、そのすべての根源にあるのは、「この感動を誰かに伝えたい」という、極めて個人的で純粋な情熱に他ならない。この講座は、アートを支える仕事の本質が、テクニックや知識以上に、人を信じ、巻き込み、動かしていく人間的な情熱にあることを、改めて教えてくれた。それは、アートの世界に限らず、不確実な時代の大海原を航海する、すべての人々への力強いエールとなるだろう。

注釈

(※1)【瀬戸内・豊島】ゲルハルト・リヒター作品を一般公開 – ピースウィンズ 国際人道支援

(※2)Robert Frank: Books and Films, 1947-2017 | | KIITO

(※3)「アートプロジェクトKOBE 2019: TRANS-」~神戸に潜む亡霊たちを探す芸術祭へ|青野尚子の今週末見るべきアート | カーサ ブルータス Casa BRUTUS

〈 3回連続コース 〉 4 |展覧会の作り手/講師:インディペンデント・キュレーター林寿美氏

「展覧会の作り手:①美術館学芸員として」 2025年9月19日(金) 終了

「展覧会の作り手:②インディペンデント・キュレーターとして」 2025年9月26日(金) 終了

「展覧会の作り手:③『ひとり(ぼっち)』展を観る」2025年10月25日㈯ 受付中

【ARTS STUDY 2025】は、今後も半年間にわたり、さまざまな角度からアートの魅力を探求する講座を予定している。今回の講座に参加して、アートの世界の奥深さに触れた今、次の講座ではどんな新しい発見が待っているのか、期待に胸が膨らむ。興味を持った方は、ぜひ一度、この刺激的な学びの場に足を運んでみてほしい。今後の講座については、公式サイトで確認できる。