【ARTS STUDY 】

◾️「展覧会をつくること/展覧会の作り手:①美術館学芸員として」

日時:2025年 9月19日㈮ 19:00〜20:30

講師:林 寿美(インディペンデント・キュレーター)

会場:BARまどゐ

インディペンデント・キュレーターとは、組織に属さないフリーランスのキュレーターのこと。

仕事の現場は美術館からより広い場所へと移り、人との関わりも大きく変わります。2014年の横浜トリエンナーレや、2019年に神戸で開催した「TRANS-」での実体験から、芸術祭やアート・プロジェクトでの企画立案から実現にいたる道程、作家との協働、地域連携などについて、詳しくお伝えします。

インディペンデント・キュレーターとは、組織に属さないフリーランスのキュレーターのこと。

仕事の現場は美術館からより広い場所へと移り、人との関わりも大きく変わります。

2014年の横浜トリエンナーレや、2019年に神戸で開催した「TRANS-」での実体験から、芸術祭やアート・プロジェクトでの企画立案から実現にいたる道程、作家との協働、地域連携などについて、詳しくお伝えします。

神戸の街角に夜な夜なアート好きが集まる少し変わったバーがある。神戸北野の「CAFE&BARまどゐ」だ。ここは、認定NPO法人まなびと(※1) が運営するスペースで、2階に学童保育やデイサービスがあり、留学生支援も行う地域のコミュニティ拠点だ。1階は「地域の余白的なスペース」として、壁のボルダリングウォールで子どもたちが遊び、夜は大人たちが集う。そんな温かな空気の中アートを学ぶ時間は、日常と地続きの体験として心に刻まれる。このユニークな場所をメイン会場に、2025年、新たなアートの学びの場が開かれている。それが【ARTS STUDY 2025】である。

【ARTS STUDY 2025】は、アートを「つくる」「みる」「かんがえる」という3つの視点から多角的に学べる連続講座だ。アーティストやキュレーター、研究者など、現場の第一線で活躍するプロフェッショナルを講師に迎え、参加者と共に思考を深めていく。単なる知識のインプットに留まらず、参加者同士の交流や対話を通じて、それぞれの興味や活動へとつなげていくことを目指している。

2025年9月19日、この場所で「展覧会の作り手」シリーズ第1回、「展覧会をつくること/展覧会の作り手:①美術館学芸員として」が開かれた。華やかな展覧会の裏にある情熱と緻密な思考の物語は、アートの世界を超え、何かを創り出そうとするすべての人々の胸に響くものだった。

インディペンデント・キュレーター 林寿美氏

講師紹介:インディペンデント・キュレーター林寿美

今回講師を務めた林寿美氏(以下、林氏)は、インディペンデント・キュレーターとして活躍している。インディペンデント・キュレーターとは、特定の美術館に所属せず、フリーランスで展覧会の企画や運営を行う専門家のことだ。林氏は神戸出身で、大学卒業後、千葉県にある川村記念美術館に23年間、学芸員として勤務。この美術館は、DIC株式会社が運営する企業美術館で、ロスコやステラといった戦後アメリカ美術の優れたコレクションで知られている。林氏が在籍した23年間は、美術館の立ち上げから関わり、数多くの重要な展覧会を手がけてきた。

2012年に同館を退職し、フリーランスに転身。現在は、美術館での豊富な経験を活かしながら、より自由な立場で国内外のさまざまなアートプロジェクトに関わっている。今回の講座では、長年の美術館勤務で培った経験をもとに、「美術館学芸員として」どのように展覧会が作られていくのか、そのリアルなプロセスを語ってくれた。

<展覧会のアイデアはどこからやってくるのか>

美術館を訪れる我々が目にする、静謐(せいひつ)で完成された展示空間。しかし、その企画は一体どこからやってくるのだろうか。林氏は、展覧会の着想が、決して真空から生まれる個人的なひらめきだけではないと語る。その根には、美術館という組織が持つフィロソフィーと、キュレーター個人の情熱という、二つの異なる源泉が複雑に絡み合っているのだ。

1)美術館という名の羅針盤:企画を導く3つの原則

まずキュレーターが立つべき土台となるのが、所属する美術館そのものが持つ「個性」である。林氏は、その個性を形作る三つの重要な要素を挙げた。第一に、そして最も根幹をなすのが、美術館の「顔」とも言うべき収蔵品(コレクション)である。コレクションこそが美術館の存在意義そのものであり、理想的な活動は、その収蔵品を深く調査・研究し、成果として展覧会を世に問うことにある(※2)。例えば、建築家ル・コルビュジエ自身が設計した東京の国立西洋美術館で、彼の絵画展(※3)が開催されたことがあるが、これは美術館の建築と収蔵品が分かちがたく結びついた、その場所でしか生まれ得ない企画の好例と言えるだろう。

第二に、これまでどのような展覧会を手がけてきたかという「美術館が積み重ねてきた歴史」もまた、未来の企画を方向づける羅針盤となる。レンブラントやカラヴァッジョといった西洋美術の王道を重んじる国立西洋美術館と、「現代性」「国際性」を掲げ、ルイーズ・ブルジョワのような時代の先端を切り開く表現を紹介する森美術館とでは、自ずと企画の文脈は異なってくる。キュレーターは、この歴史的文脈を深く理解し、次の一手を思考するのだ。

そして三つ目が、そうした活動の積み重ねによって育まれてきた「来場者」という見えざるコミュニティの存在だ。一貫したテーマで質の高い展覧会を続けることで、そこには「この美術館なら自分の知的好奇心を満たしてくれるはずだ」という信頼を寄せるファンが生まれる。それはまるでお気に入りのブランドに通う感覚にも似ており、キュレーターはこの来場者との暗黙の対話を意識しながら企画を練り上げていくのである。

講座の様子

2)個人の情熱という点火プラグ:展覧会のアイデアが生まれる瞬間

こうした美術館という大きな枠組みの中で、最終的に企画のエンジンを点火させるのは、キュレーター個人の「主観」や「感動」に他ならない。林氏は、自身の経験から、アイデアが芽生える三つの具体的なきっかけを明かした。

一つは、ある作品や作家との出会いから生まれる「個人的な体験」である。林氏のキャリアを語る上で欠かせないロバート・ライマンの展覧会(※4)は、まさにその典型だ。90年代、スイスの美術館で偶然目にしたロバート・ライマンの白い絵画群が織りなす空間の神聖なまでの美しさに衝撃を受け、「いつか自分の手でこの作家の展覧会を」と心に誓ったという。その純粋な衝動が、実に5年以上の歳月をかけて、多くの人を魅了する展覧会として結実したのだ。この「誰かに伝えたい」という切実な思いこそ、展覧会作りの最も根源的なエネルギーとなる。

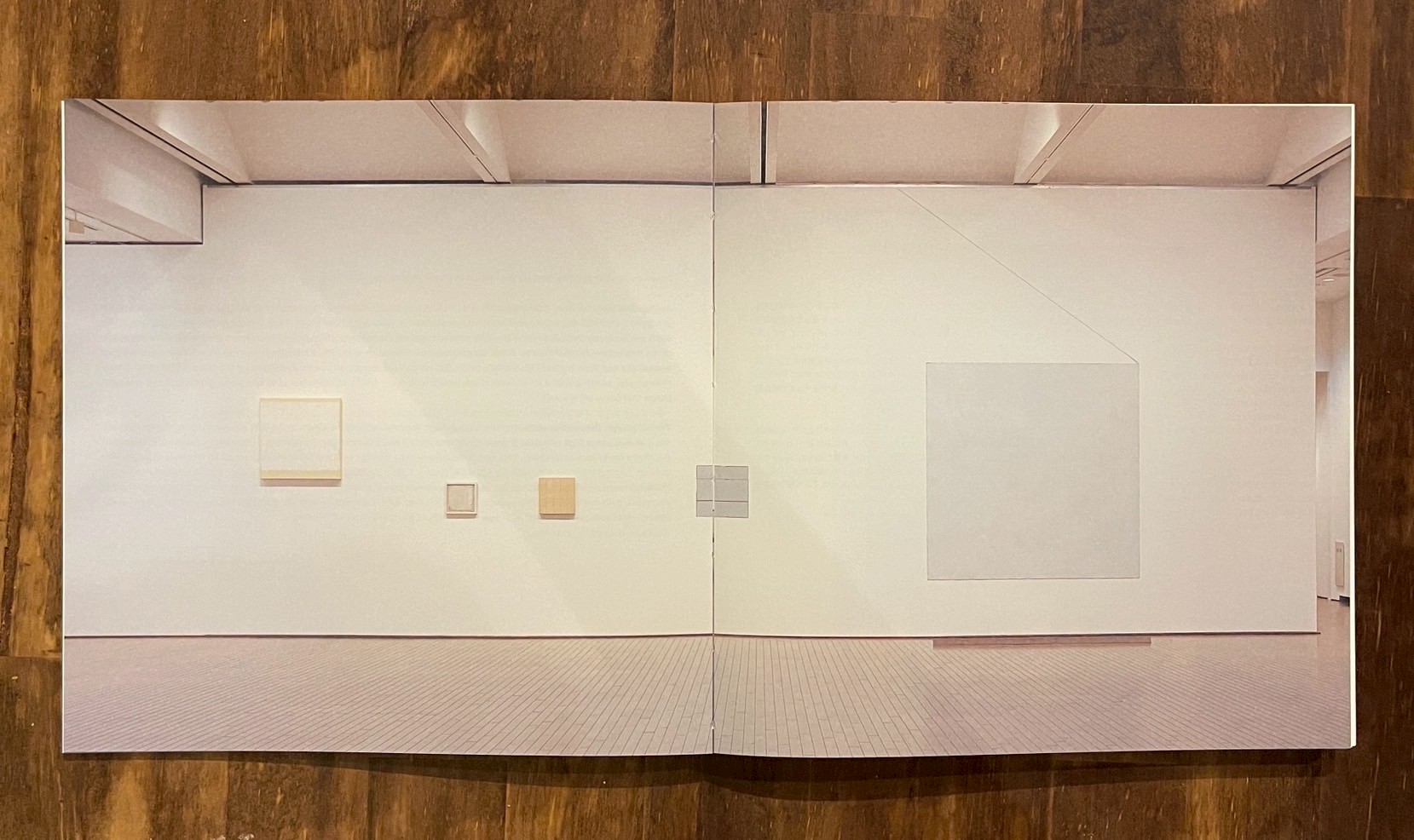

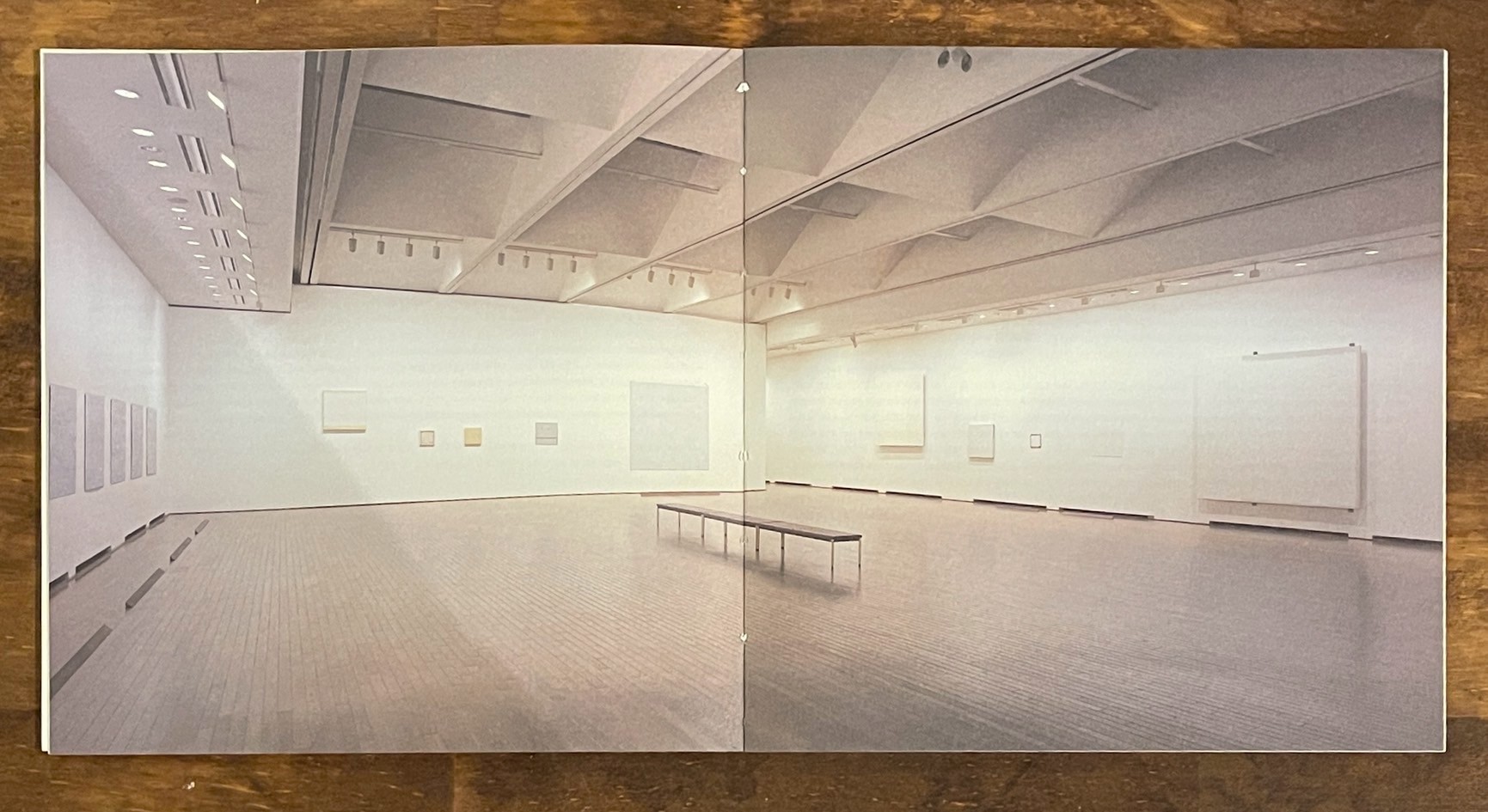

「ロバート・ライマン ー 至福の絵画」展カタログより 会期:2004年7月10日-10月24日、会場:川村記念美術館

「ロバート・ライマン ー 至福の絵画」展 カタログより 会期:2004年7月10日-10月24日、会場:川村記念美術館

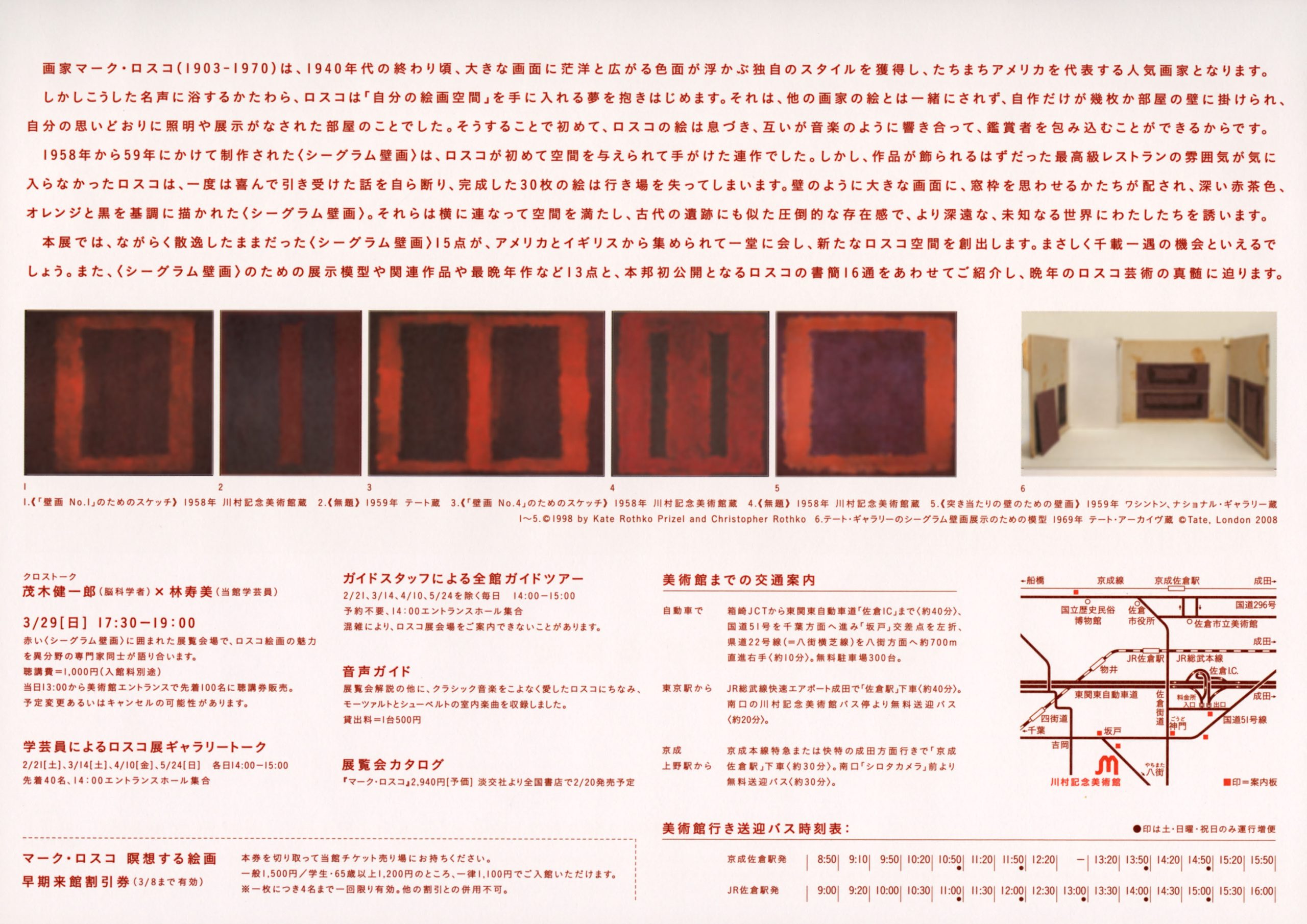

二つ目は、同僚の学芸員やギャラリストといった「美術に関わる人々との対話」から生まれる化学反応だ。「あの作家が面白い」「一緒に何かできないか」といった何気ない会話が、思わぬ企画へと発展することがある。林氏が手がけたマーク・ロスコの〈シーグラム壁画〉にまつわる展覧会(※5)は、ロンドンのテート・モダンの修復家との親交がきっかけとなり、国境を越えたキュレーター同士の対話へと発展し実現したという。

「マーク・ロスコ 瞑想する絵画」展 フライヤー表面 会期:2009年2月21日(土)-6月7日(日)、会場:DIC川村記念美術館

「マーク・ロスコ 瞑想する絵画」展 フライヤー裏面 会期:2009年2月21日(土)-6月7日(日)、会場:DIC川村記念美術館

そして三つ目は、「社会の潮流や時代の空気」への鋭敏な応答である。ジェンダーへの問題意識が高まる中で、これまで光の当たりにくかった女性アーティストを再評価する企画が増えているように、社会の動きに呼応し、アートを通じて現代的な問いを投げかけるアプローチだ。展覧会作りとは、極めて個人的な「好き」という感情から出発し、それが専門知識と戦略、そして人々との対話を経て、社会的な文脈を持つ公的なプロジェクトへと昇華していく、実にダイナミックで人間味あふれるプロセスなのである。

しかし、その個人的な情熱や戦略的な着想は、いかにして私たちの目の前に現れる展覧会という具体的な形へと結実するのだろうか。その道のりは、華やかな表舞台からは想像もつかない、地道で壮大なプロセスなのである。

<展覧会ができるまで:怒涛のプロセス>

一つのアイデアが展覧会として産声を上げるまでには、数年単位の歳月と、想像を絶するほどの緻密な作業の積み重ねが必要となる。林氏が明かしたそのプロセスは、芸術的感性のみならず、交渉力、資金調達能力、そして極めて高度なプロジェクトマネジメント能力が要求される、壮大な旅路そのものであった。

1)5年前~数年前:深き水脈を掘る、調査と企画立案

全ての物語は、徹底的な調査(リサーチ)から始まる。関連する専門書や文献を渉猟し、インターネットを駆使し、そして何よりも国内外の展覧会へ足繁く通う。林氏がロバート・ライマンを追い続けたように、一つの企画が形になるまで10年近く作家をリサーチし続けることさえあるという。この長い助走期間を経て、ようやく企画は具体化のフェーズへ移行する。展覧会のテーマ、出品点数、会期、予算といった骨格を固めていく中で、特に重要になるのが「切り口」の設定だと林氏は強調する。例えば同じ村上隆という作家を扱うのでも、巨大な「五百羅漢図」に焦点を当ててその制作の背景に迫るのか、あるいは彼の個人的な「コレクション」を展示してその思考の源泉を探るのか、切り口一つで展覧会の意味は全く異なるものになるのだ(※6)。

2)数年前~1年前:世界を駆け巡る、交渉と資金調達

企画の骨子が固まると、キュレーターはディプロマット(外交官)へと姿を変える。展示したい作品を所蔵する世界中の美術館や個人コレクターをリストアップし、借用のための出品交渉を開始するのだ。人気の高い作品はまさに争奪戦で、3年以上前から依頼することも珍しくないという。時を同じくして、プロジェクトの生命線である資金調達にも奔走する。美術館本体の予算に加え、スポンサー企業を探し、助成金を申請し、新聞社などの共催者を募る。さらに、展覧会の「もう一つの顔」となるカタログの制作もこの時期、約1年前に始まる。展覧会のコンセプトを最も的確に、そして美しく表現してくれるデザイナーを見つけ出し、編集方針を固め、自らも執筆、編集、校正に深く関わっていく。

3)数ヶ月前~1ヶ月前:創造の最終楽章、輸送・設営

開幕が近づくと、現場は一気に慌ただしさを増す。国内外から集まる繊細な美術品を安全に運ぶための作品輸送のアレンジは専門知識が問われる仕事だ。専門の輸送業者と保険を手配し、作品によっては海外から専門家(クーリエ)が付き添って来日するための調整も行う。並行して、鑑賞体験の質を決定づける会場構成も最終段階に入る。どの作品を、どの壁に、どの高さで展示するのか。壁の色や照明の当て方一つで、作品が放つオーラは劇的に変わる。林氏が関わった国立新美術館の「時代のプリズム」展(※7)では、建築家が設計に加わり、その図面は修正を重ねてバージョン54にまで及んだという逸話は、その執念を物語っている。

そして開幕の約1ヶ月前、ついに作品が会場へ搬入され、最後の展示作業が始まる。木箱が慎重に開けられ、作品の状態を入念にチェック(コンディション・チェック)し、キュレーターの指示のもと、一つひとつが壁に設置されていく。最後の照明調整を終え、すべての作品がその場所で呼吸を始めたとき、一つの展覧会が、ついに完成の瞬間を迎えるのだ。この一連のプロセスは、もはや芸術的な感性だけでは乗り越えられない、巨大なプロジェクトマネジメントそのものである。そこから見えてくるのは、キュレーターという仕事の、そしてアートを支える情熱の本質だ。

作り手の情熱がアートを動かす~アートの裏側から見える、仕事と情熱の本質

林氏が語った展覧会作りの内実は、私たちが普段、完成された形で享受しているアート体験の裏側に、いかに多くの知性と情熱、そして人間的なドラマが渦巻いているかを鮮やかに示してくれた。キュレーターとは単に美しいものを選ぶ審美眼の持ち主ではない。歴史と社会を見つめる批評的な知性、人々を巻き込み動かすコミュニケーション能力、そして複雑な実務を粘り強く遂行するマネジメント能力を兼ね備えた、稀有なクリエイターなのである。

今回の「展覧会の作り手」講座は、普段私たちが目にする展覧会の、知られざる舞台裏を解き明かす、非常に刺激的な時間であった。インディペンデント・キュレーターの林寿美氏が、DIC川村記念美術館での23年間にわたる豊富な経験に基づき語った内容は、具体的かつリアルで、アートの専門家でなくとも引き込まれる力があった。

展覧会のアイデアが、美術館の収蔵品や歴史といった大きな文脈と、キュレーター個人の強い感動や問題意識というミクロな視点の交差点から生まれること。そして、そのアイデアが、数年がかりの地道な調査、交渉、資金集め、制作プロセスを経て、ようやく私たちの目の前に現れること。その一つひとつのステップには、計り知れないエネルギーと情熱が注がれていることが痛いほど伝わってきた。

特に印象的だったのは、林氏が自身のキャリアを決定づけたロバート・ライマンやマーク・ロスコの展覧会について語る際の熱量である。それは、単なる仕事の話ではなく、人生をかけたプロジェクトへの深い愛情そのものだった。

この講座は、展覧会という完成品を見るだけでなく、それを作り上げる「人」の存在に光を当てることで、私たちのアートに対する見方をより一層、立体的で豊かなものにしてくれた。次に美術館を訪れるとき、私たちの目には、作品そのものの輝きに加え、それを私たちの元へ届けようとした作り手たちの、静かだが熱い情熱の軌跡が、確かに見えてくるはずだ。

注釈

(※1)認定NPO法人まなびと | https://manabitomanabi.com/

(※2)ARTS STUDY2025では受講者限定企画で10月5日にARTSの遠足@兵庫県立美術館「収蔵品と常設展について考える」を開催。兵庫県立美術館で開催中の 2025コレクション展Ⅰ「ベスト・オブ・ベスト2025」展の鑑賞と学芸員による表題をテーマとした講座を開催します。詳細申込は公式サイトへ。

(※3)「ル・コルビュジエ 絵画から建築へ―ピュリスムの時代」国立西洋美術館(2019)

(※4)「ロバート・ライマン―至福の絵画」DIC川村記念美術館(2004)

(※5)「マーク・ロスコ 瞑想する絵画」DIC川村記念美術館(2009)

(※6)「村上隆の五百羅漢図展」森美術館(2015-16)

「村上隆のスーパーフラット・コレクション」横浜美術館(2016)

(※7)「時代のプリズム:日本で生まれた美術表現」国立新美術館(2025)

参考資料

「ロバート・ライマン ー 至福の絵画」

[ 展 覧 会 ]会期:2004年7月10日-10月24日、会場:川村記念美術館

[カタログ]執筆:林道郎/林寿美/フィリス・タックマン、翻說:木下哲夫/林 寿美

編集:林寿美/横山由紀子(川村記念美術館)、デザイン:下田理恵、制作:川村記念美術館

発行:川村記念美術館 ©2004

〈 3回連続コース 〉 4 |展覧会の作り手/講師:インディペンデント・キュレーター林寿美氏

「展覧会の作り手:①美術館学芸員として」 2025年9月19日(金) 終了

「展覧会の作り手:②インディペンデント・キュレーターとして」 2025年9月26日(金) 終了

「展覧会の作り手:③『ひとり(ぼっち)』展を観る」2025年10月25日㈯ 受付中

【ARTS STUDY 2025】は、今後も半年間にわたり、さまざまな角度からアートの魅力を探求する講座を予定している。今回の講座に参加して、アートの世界の奥深さに触れた今、次の講座ではどんな新しい発見が待っているのか、期待に胸が膨らむ。興味を持った方は、ぜひ一度、この刺激的な学びの場に足を運んでみてほしい。今後の講座については、公式サイトで確認できる。