【本書より一部抜粋】

第7章 グリーフケア・スピリチュアルケアを巡る対談・・・髙木慶子・秋丸知貴

5 ケアにおける芸術の重要性

髙木 芸術は、秋丸先生の専門分野です。今、上智大学グリーフケア研究所で取り組んでいる仕事について説明してください。

秋丸 私の元々の専攻は、美学・美術史です。上智大学グリーフケア研究所では、二〇一七(平成二九)年から非常勤講師として「スピリチュアルケアと芸術」という講義を担当し、二〇二〇(令和二)年から常勤の特別研究員として在籍しています。

現在、グリーフケアの世界では、芸術への関心がとても高まっています。つまり、髙木先生が指摘されるように、これまで人々の精神的ケアは主に宗教が担ってきました。しかし、近代化が進むと、合理主義精神が発達して宗教が否定されるようになります。そこで、現在ケアの現場では、宗教ほど厳格ではなく、その分ケアとしての効力は低いけれども、間口が広く、きちんと人間の精神性を高め、人と人の連帯感も生み出す芸術が、ある意味で「宗教の代替物」として注目されている状況があります。

実際に、上智大学グリーフケア研究所の島薗進前所長が、鎌田東二前副所長や、佐久間庸和(一条真也)前客員教授と共著で出版した『グリーフケアの時代』(二〇一九年)でも、島薗先生は唱歌・童謡・歌謡曲、鎌田先生は詩・歌・音楽・舞踊、佐久間先生は読書・映画について、それぞれグリーフケアとしての効用に注目しています[i]。

髙木先生も『死と向き合う瞬間』(二〇〇一年)などで、ターミナルケアでは童話や絵本が有益であると説明されています[ii]。

髙木 童話や絵本の読書療法は、ターミナルケアに大変効果的です。人間にとって大切な死生の問題に触れつつ、長くなく、分かりやすく、特定の教義に関わらないので、終末期患者を疲れさせずに済みます。また、父母に読み聞かせてもらった幸福な幼年時代を思い出しやすいという利点もあります。

秋丸 私は「スピリチュアルケアと芸術」では、画家エドヴァルト・ムンクの事例を講義しています。

ムンクは、幼少期に母親と死別しており、かなり深刻な愛着障害を抱えていました。それが、彼の生涯続く根深い人間不信と精神危機の原因だったといえます。ただ、それでもムンクが途中で自死することなく八〇歳の長寿を全うできたのは、絵画制作により内面の悲嘆を昇華し、それが社会的に評価も得ることで、一定の精神的安定を得たからであると説明しています。

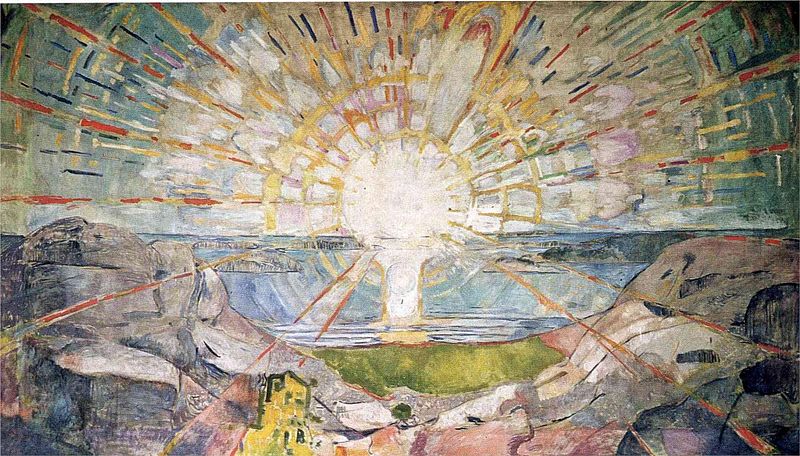

実は、あの《叫び》(図1)のポーズは、ムンクの幼少期の死別体験のトラウマの現れというのが私の解釈です(図2)。また、ムンクには精神病院から退院するきっかけになった『アルファとオメガ』(一九〇八-〇九年)という絵本作品もあります。さらに、その退院後に描いた《太陽》(図3)という壁画作品は、精神病の寛解期に現れる「太陽画」の実例としても興味深いです(図4)。

図1 エドヴァルド・ムンク 《叫び》 1893年

図2 エドヴァルド・ムンク 《死んだ母と子》 1897-99年

図3 エドヴァルド・ムンク 《太陽》 1911年

図4 C・G・ユング 『赤の書』より

髙木 確かに、興味深いですね。

秋丸 これに関連して、私は絵画制作が人の心をどのように癒すのかについての総合的な基礎研究も行っています。これは、二〇二二年度の日本スピリチュアルケア学会第一五回学術大会で、「絵画制作におけるケアの基本構造――形式・素材・内容の観点から」と題して口頭発表しました。

髙木 秋丸先生は、俳句とケアについても研究していましたね。

秋丸 それが、第9章「心理的葛藤の知的解決と美的解決」です。これは、髙木先生の「悲嘆の表現には文化的差異がある」という指摘を受けて、「悲嘆の癒し方にも文化的差異がある」ことを、俳句を例に分析したものです。大まかに言うと、悲嘆の癒され方には論理的方向性と情緒的方向性があり、全体的に西洋は前者、日本は後者の傾向が強いことを論じました。

この続編として、グリーフケアとしての「辞世」も研究しています。和歌は、形式上は、短詩型により特別な才能がなくても誰もが詩作しやすく、五言・七言がリズム的にも親しいため、負の感情を解放しやすい利点があります。また内容上は、主に自然を主題とすることで、永遠不変の大自然への内面的一体化を通じて安心感をもたらしやすい利点があります。

これらにより、伝統的に和歌は日本人の悲哀を日常的に慰め、特に辞世は、臨終における顕界から幽界への移行の際の「諦め」を心理的に様々に補助し、死に対する予期悲嘆を少なからず癒していたといえます。これは、二〇二一年度の日本スピリチュアルケア学会第一四回学術大会で「スピリチュアルケアとしての和歌――辞世の句を巡る考察を中心に」と題して口頭発表しました。

髙木 秋丸先生は上智大学グリーフケア研究所の紀要に、アンリ・エランベルジェの「創造の病い」概念についての論文も発表していましたね。

秋丸 はい。この「創造の病い」も「喪の仕事」と同じく、日本では概念定義が曖昧なまま使用されている問題があります。つまり、人間の創造的業績の前段階でよく見られる抑鬱状態を指すこの「創造の病い」概念について、ある人は異常で特殊な病気として扱い、また別の人は普遍的で日常的な心理現象として論じています。本稿はケアに有効な後者の考えについて考察し、人間は誰でも従来の生き方が行き詰まった時に抑鬱状態に陥り、それに代わる新しい指針や人生観を獲得して、それを偉大な業績に生かした後に顧みると、その抑鬱状態が「創造の病い」と捉えられると分析しました[iii]。

髙木 ところで、美学の専門は何ですか?

秋丸 ドイツの哲学者ヴァルター・ベンヤミンの美学が専門で、実は私は八〇年以上世界中の誰も解けなかった彼の「アウラ」概念を解読したことで学界に知られています。

アウラとは、「同一の時空間上に存在する主体と客体の相互作用により相互に生じる変化、及び相互に宿るその時間的全蓄積」です。その相互作用において、人間は生来五感を通じて意識集中し、対象のアウラを知覚しています。これを、「アウラ的知覚」といいます[iv]。

ところが、「有機的自然の限界からの解放」(W・ゾンバルト)を特徴とする「近代技術」が「(近代)技術的環境」(G・フリードマン)を成立させると、人々のアウラ的知覚が衰退していきます[v]。つまり、主体と客体の間に、鉄道・自動車・飛行機などの速度機械や、写真・蓄音機・映画・電信・電話などの伝達機械が介在すると、コミュニケーションにおける五感や相互作用が薄れ、この意識集中が減衰してくわけです。これを、「アウラの凋落[vi]」といいます[vii]。

例えば、オンラインテレビ電話では心の交流がしにくいと感じるのは、相互に五感が視覚と聴覚だけに捨象され、生な相互作用が減少することで、知覚の情報量が減少すると共に、意識の集中が減退するからです。これは、現在の電子メディアを通じて行うケアの最前線の問題でもあります。

髙木 それと、鎌田東二先生と一緒に展覧会も開催していましたね。

秋丸 正確には、「現代京都藝苑」と題する美術展覧会とパフォーマンスと学術シンポジウムの総合イベントを、二〇一五年と二〇二一年の二回行い、鎌田先生が監修者兼実行委員長、私が企画とキュレーションを担当しました[viii]。

二〇一五年は、四つの展覧会を五つの会場で行い、その一つの「悲とアニマ」展は京都の北野天満宮で開催しました。また二〇二一年は、上智大学グリーフケア研究所の後援で、「悲とアニマⅡ~いのちの帰趨~」展と題する展覧会を二つの会場で行い、第一会場を京都の建仁寺の塔頭両足院で開催しました[ix]。

元々、「芸術」は「科学技術」の補完概念です。つまり、古代ギリシャ語で「テクネー」といい、ラテン語に翻訳されて「アルス」と呼ばれていた、何らかの目的を達成するわざとしての「術」の内、一七世紀の科学革命で成立した数理的合理性を特徴とする「近代科学(サイエンス)」に結び付くものだけが「技術(テクニック)」として取り出され、「科学技術(テクノロジー)」が成立した時に、残った領域が「芸術(アート)」と呼ばれることになったわけです。従って、技術の定義は「合理的に反復可能な技」であり、芸術の定義は「合理的に反復不可能な技」です。技術の対象は物理であり、芸術の対象は心理ともいえます。

そうした芸術の社会的機能の一つは、「時代のシンボル」を創造して、集団的無意識を情緒的に安定させることです。この二回の「悲とアニマ」展は、東日本大震災を始めとする天災・人災が頻発する現代日本において、そうした「悲」が同時代の美術にどのように影響し、そこにどのような日本の伝統的感受性(アニマ)、つまり自然観や芸術観や死生観の反映が見られるかを提示することがコンセプトの一つでした。

髙木 秋丸先生は、太平洋戦争開戦前に米英と日本の国力比を「二〇:一」と科学的に調査報告して極秘扱いにされた「陸軍省戦争経済研究班(秋丸機関)」代表の秋丸次朗氏の孫で、本来経済学の学者の家系と聞いたことがあります。それとは異なる芸術の世界を志した理由は何ですか。

秋丸 実は、私は幼い頃に片親を亡くして様々な心理的・社会的ハンディキャップがありました。それらを克服するために、芸術の世界に憧れがあったのです。

それで、若気の至りでアーティストを目指して美術大学に進学し、様々な作品制作に取り組みました。ところが、本気でやればやるほど自分の才能の限界を痛感し、次第に自分は作品を作るよりも他人が作った作品を人に紹介する方が向いていると気付いて、研究者に転向しました。ただ、一応今でも論文が自分の作品だと思っています。

今は、芸術がケアにどのように生かせるのかに大きな関心があります。自分自身がそうだったように、作品を作ることはケアになると思うのです。

髙木 ぜひ、ますます頑張ってくださいね。

[i] 島薗進・鎌田東二・佐久間庸和『グリーフケアの時代』弘文堂、二〇一九年。なお、下記の書評論文も参照。秋丸知貴「島薗進・鎌田東二・佐久間庸和共著『グリーフケアの時代』を巡る考察」『グリーフケア』第一〇号、上智大学グリーフケア研究所、二〇二二年、一三五‐一五一頁。

[ii] 髙木慶子『死と向き合う瞬間――ターミナル・ケアの現場から』学習研究社、二〇一〇年。

[iii] 秋丸知貴「アンリ・エランベルジェの『創造の病い』概念について」『グリーフケア』第六号、上智大学グリーフケア研究所、二〇一八年、九七‐一一三頁。

[iv] 秋丸知貴「ヴァルター・ベンヤミンの『アウラ』概念について」『モノ学・感覚価値研究』第六号、京都大学こころの未来研究センター、二〇一二年、一三一‐一三八頁。

[v] 秋丸知貴「自然的環境から近代技術的環境へ――ジョルジュ・フリードマンを手掛かりに」『比較文明』第三〇号、比較文明学会、二〇一四年、二二九‐二五二頁。

[vi] 秋丸知貴「ヴァルター・ベンヤミンの『アウラの凋落』概念について」『哲学の探究』第三九号、哲学若手研究者フォーラム、二〇一二年、二五‐四八頁。

[vii] こうした「アウラの凋落」の近代西洋美術への反映については、次の拙稿を参照。秋丸知貴「近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究」『こころの未来』第五号、京都大学こころの未来研究センター、二〇一〇年、一四‐一五頁。秋丸知貴「近代絵画と近代技術――近代技術的環境における心性の変容の図像解釈学的研究」『形の科学会誌』第二五巻第二号、形の科学会、二〇一〇年、一一七‐一二六頁。秋丸知貴『ポール・セザンヌと蒸気鉄道――近代技術による視覚の変容』晃洋書房、二〇一三年。

[viii] 詳細は、現代京都藝苑公式ウェブサイトを参照。(http://kyotocontemporaryartnetwork.web.fc2.com/)

[ix] 詳細は、現代京都藝苑2021「悲とアニマⅡ~いのちの帰趨~」展図録を参照。(https://issuu.com/tomokiakimaru/docs/_2021_a4_)